Anna, geb. Helming, geboren 1937 in Bork, Deutschland

Bernhard, geboren 1937 in Dortmund, Deutschland

In der zeitgenössischen Kunst scheint es fast niemandem zu gelingen, seine kleinstädtische Herkunft zu überwinden. Wie auch? Beide Künstler stammen aus einem tief verwurzelten kleinstädtischen Milieu – doch im Gegensatz zu vielen anderen haben sie kein Problem, das offen zuzugeben – und sie leben in Deutschland. Deutschland ist bekannt für eine eigentümliche Form des Kleinstadtlebens, in der sich zwei gegensätzliche Weltanschauungen vereinen: eine nüchtern-rationale Haltung, wie sie von deutschen Philosophen formuliert wurde, und eine stark irrationale Seite. Wie das vergangene Jahrhundert gezeigt hat, kann dies zu Konflikten führen – mit potenziell katastrophalen Folgen.

Anna und Bernhard Blume stellen sich diesem Konflikt in ihrer Arbeit ganz bewusst. Ihre Welt, die sie hauptsächlich vor der Schwarz-Weiß-Kamera erschaffen, zeigt den Versuch des deutschen Spießbürgers, mit irrationalen Ängsten, Trieben und Fantasien umzugehen, ohne dabei die erhabene Rationalität zu verraten, zu der die großen deutschen Philosophen aufriefen. Das Ergebnis ist stets dasselbe: Chaos, Entgleisung und Katastrophe.

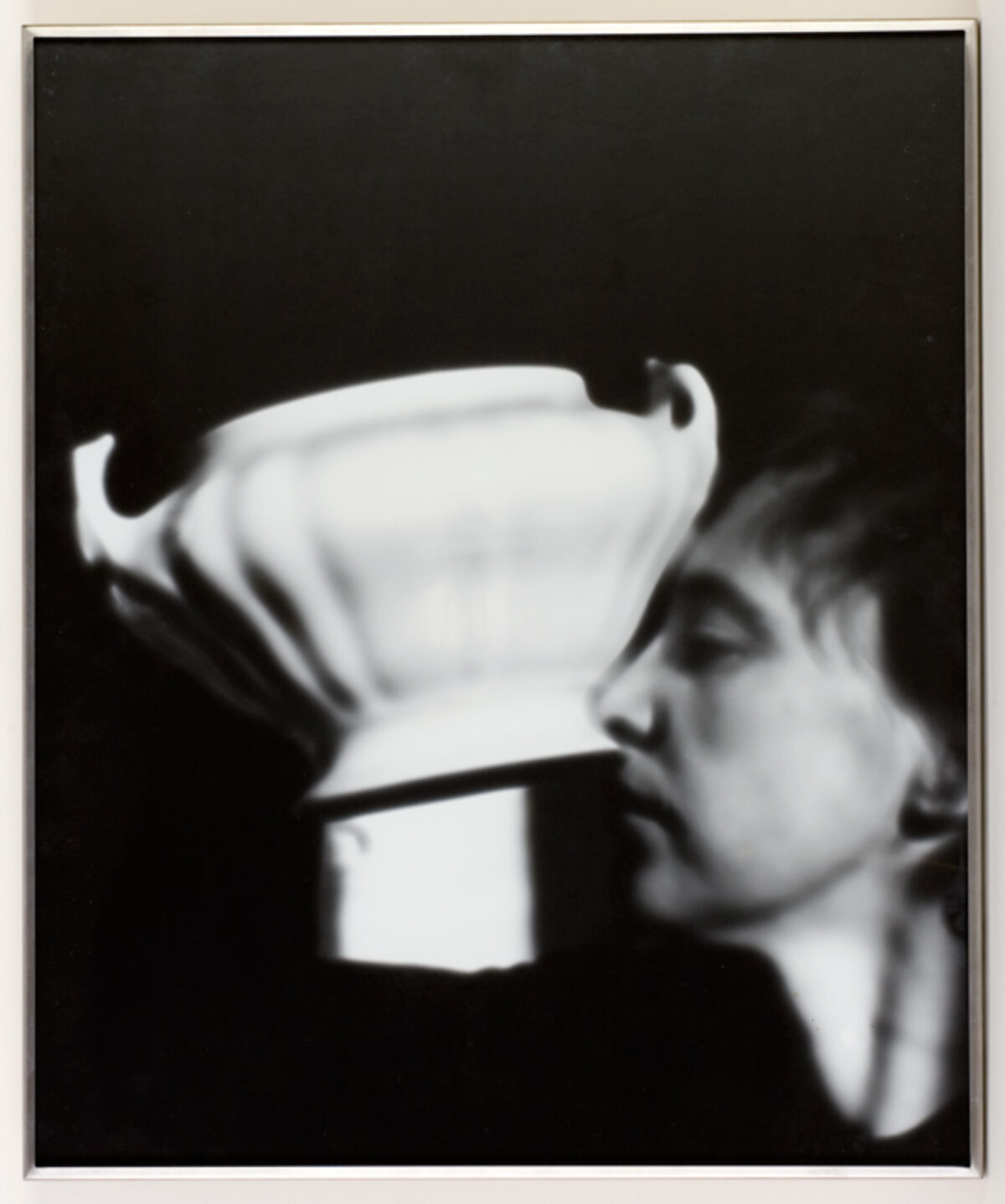

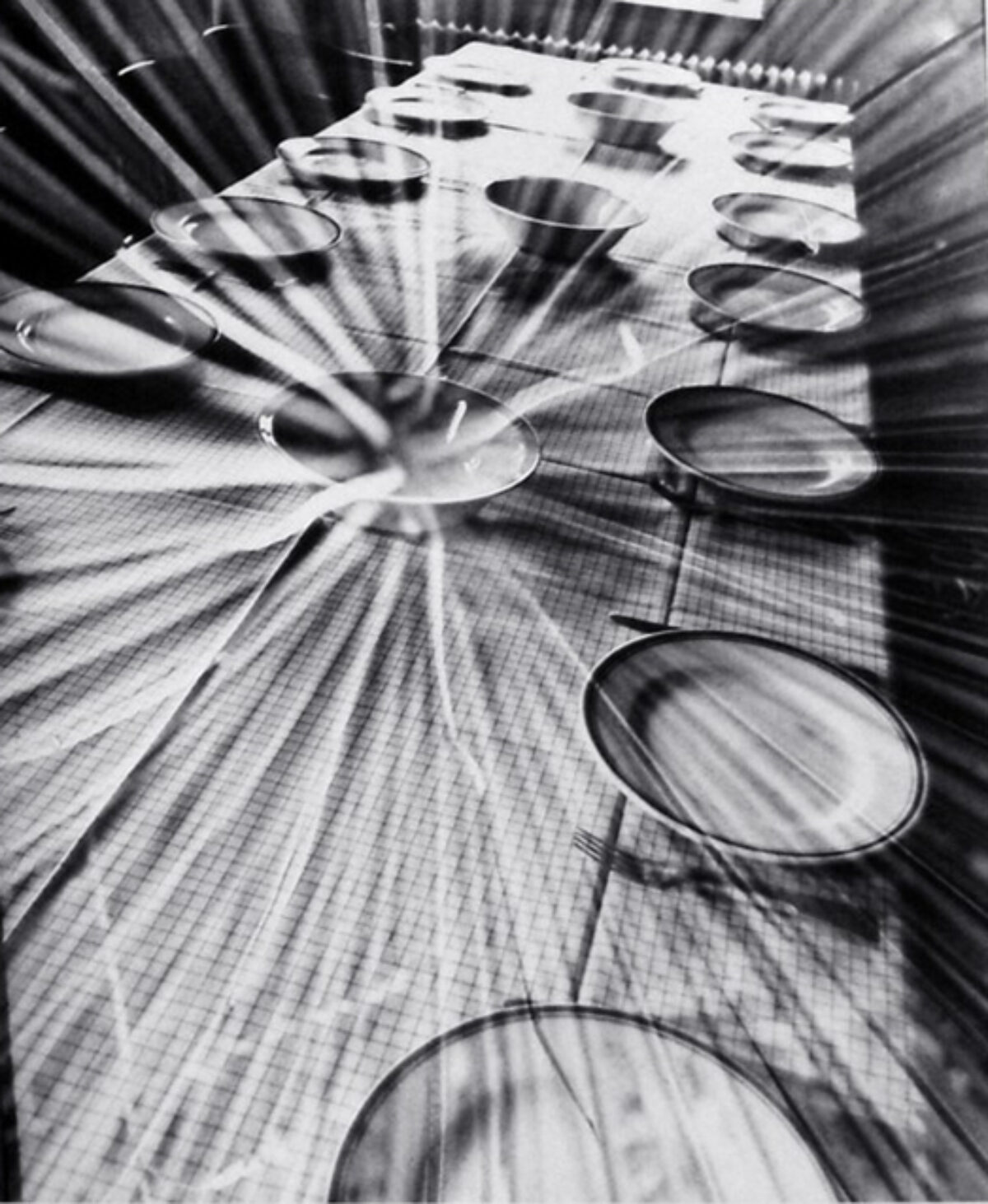

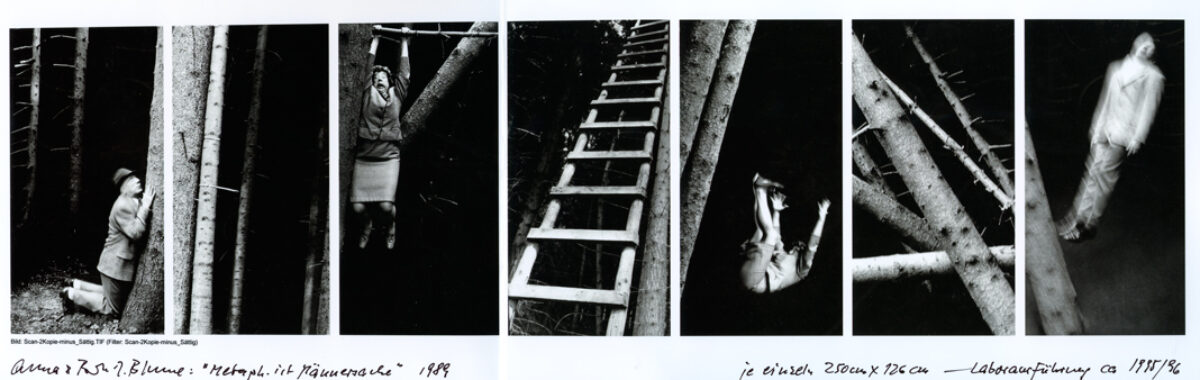

Unvergessen ist ihre Fotoserie von 1989 „Metaphysik ist Männersache“. Im tiefen deutschen Wald, der unweigerlich an den Philosophen Martin Heidegger erinnert, geschehen unglaubliche Dinge: Bäume beginnen sich zu bewegen, Frauen hängen wie Lumpen in den Ästen, und der männliche Erlöser sieht sich gezwungen, flehend vor einem dieser Baumstämme zu knien. In „Eucharismus“ von 1979 verwandelt sich das alltägliche Mittagessen in ein religiöses Ritual, das an das letzte Abendmahl erinnert. In „Vasenekstasen“ von 1987 geraten Wohnzimmer-Vasen außer Kontrolle und bedrohen auf surrealistische Weise die Besitzer eines geschmacklos eingerichteten Raums. Auch die Darsteller – Anna und Bernhard selbst – sind mit bewusst schlechtem Geschmack gekleidet: sie in einem steifen, blumengemusterten Plastik-Kleid mit onduliertem Haar, er in grauer Hose, weißem Hemd mit kariertem Binder und einer billigen Imitation eines englischen Sakkos.

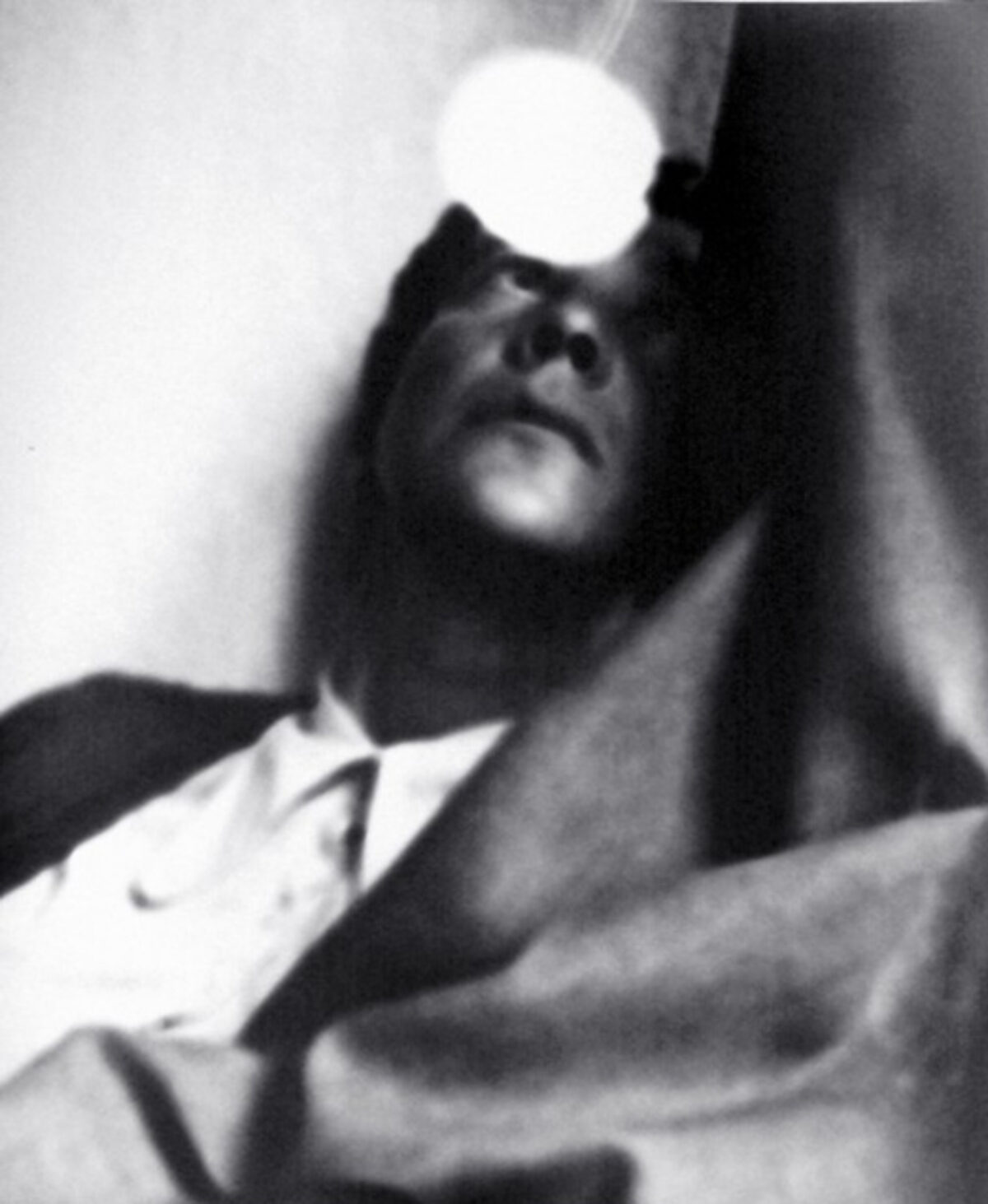

Eine ihrer letzten Werkserien trägt den Titel „Transzendentaler Konstruktivismus“. Der Konstruktivismus, eine künstlerische Strömung des frühen 20. Jahrhunderts, steht für eine rationale Ordnung anhand reiner geometrischer Formen. Doch wie kann man mit diesen Formen den Bedürfnissen des menschlichen Körpers gerecht werden, dessen organische Gestalt sich jeder Geometrie entzieht? Und wie kann ein rationales Weltverständnis transzendental sein? Eine der Aufnahmen dieser Serie gibt eine eindeutige Antwort: Sie zeigt ein Gesicht, das zwischen zwei quadratische Flächen gepresst ist – und dabei ewiges Leiden ausstrahlt.

Text von Noemi Smolik