Gerda Steiner, geboren 1967 in Ettiswil, Jörg Lenzlinger, geboren 1964 in Uster, leben in Langenbruck, Schweiz

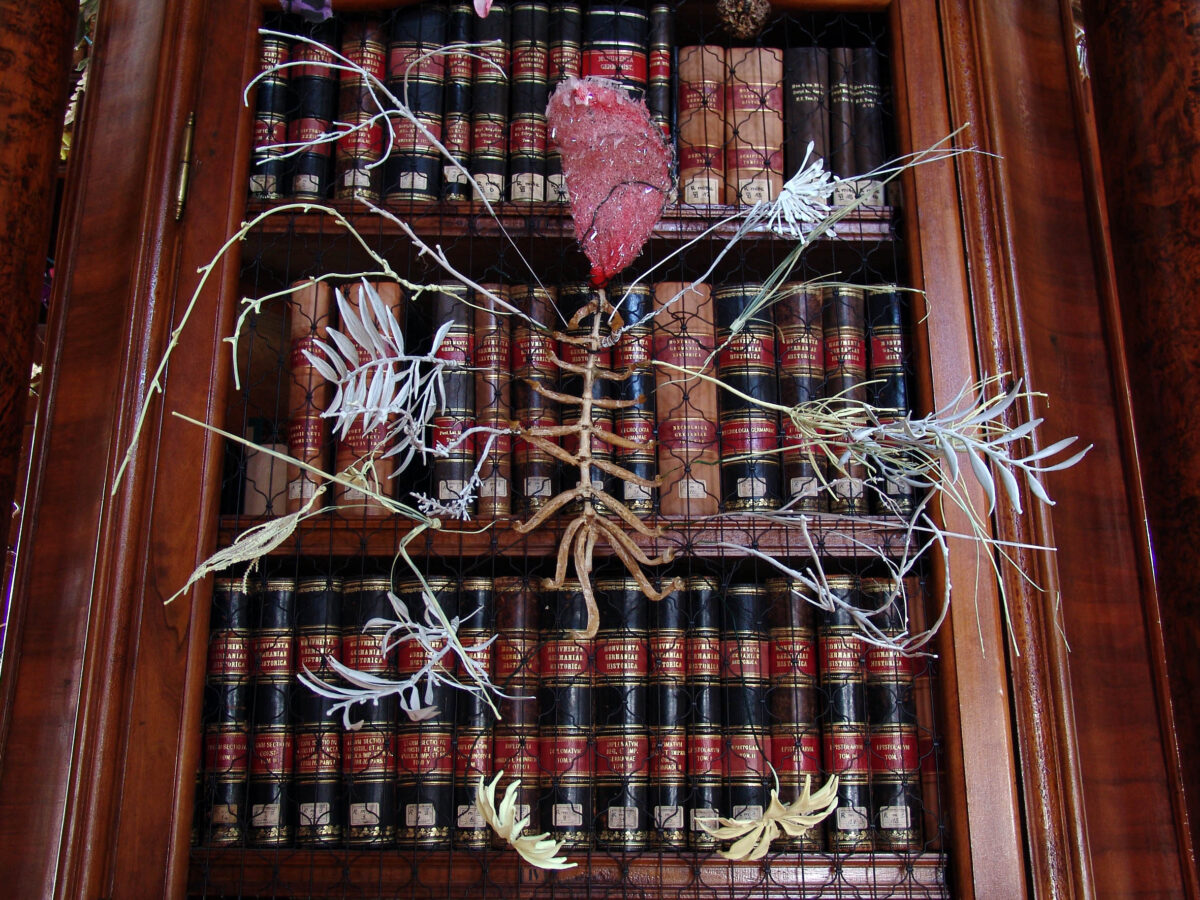

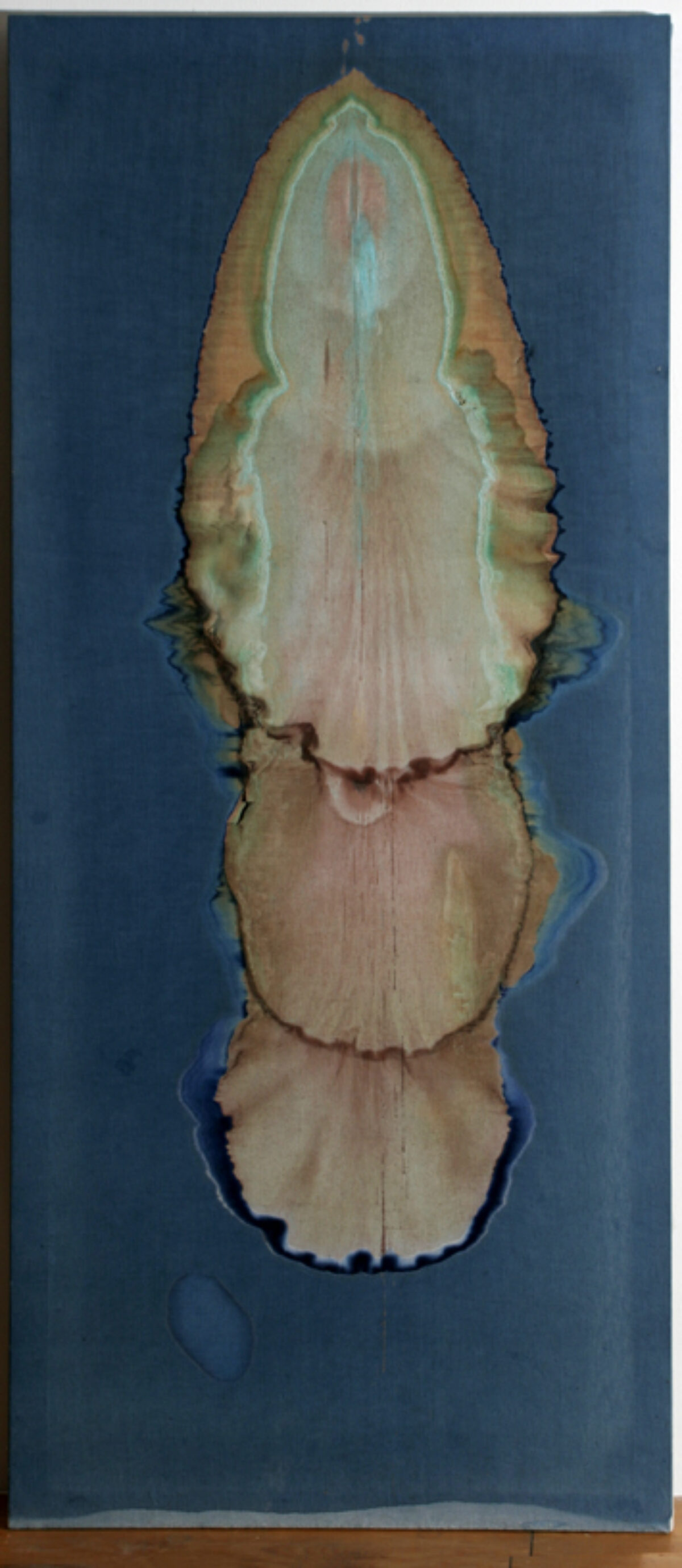

Die Installationen von Gerda Steiner und Jörg Lenzlinger beweisen, dass Kunst, die sich ernsthaft mit dem Zustand unserer Welt auseinandersetzt, auch humorvoll, verspielt und sogar ein wenig mystisch sein kann. Ein Beispiel dafür ist ihre Installation Giardino Calante von 2003, die auf der 50. Biennale von Venedig ausgestellt wurde. In der barocken Kirche San Stae, die dem Heiligen Eustachius geweiht ist und von Doge Mocenigo erbaut wurde, schufen die Künstler einen Garten für den Hirsch, dank dem Eustachius heilig wurde. Hängend von der Decke der Kirche wie ein riesiger Traubenstrauß, fanden sich Tausende von kleinen und großen, unscheinbaren und im Gegensatz dazu farbenfroh leuchtenden Objekten, die die Besucher von einem Bett aus betrachten konnten, das über dem Grab des Dogens lag. Natürliche Objekte wurden mit künstlichen gemischt – Plastikblumen aus Indien, getrocknete Kuhfladen aus der Schweiz, Katzenschwänze aus China, Papier aus venezianischen Mülltonnen. Und genau dies ist der Fokus der Künstler: die Grenze zwischen natürlichen Phänomenen und künstlichen Kreationen. So enthalten ihre Installationen auch Harnstoffkristalle aus einer Lösung von künstlichem Dünger – die Synthese von Harnstoff im Jahr 1828 war das erste Mal, dass ein natürlicher Prozess künstlich angestoßen wurde. Steiner und Lenzlinger ließen die Kristalle während der Ausstellung sogar wachsen. Am Ende der Ausstellung lösten sie sie wieder auf und verwendeten die Lösung für ihr nächstes Projekt. Für diese Künstler ist es besonders wichtig, auf den Prozess des Wachstums und Verfalls hinzuweisen, der sich in ihren Installationen und in der Natur unaufhörlich wiederholt – etwas, das unsere moderne Welt zu übertreffen versucht. 2006 schufen Steiner und Lenzlinger eine Installation mit dem Titel Das vegetative Nervensystem in der 20 Meter hohen Lobby des Museum Kunstpalast in Düsseldorf. Mit Ästen, Zweigen und Blättern schufen die Künstler etwas wie die Krone eines Baumes – nur dass diese nicht nach oben wuchs, sondern sich in alle Richtungen ausbreitete, wie Nervengewebe. Über Jahrhunderte hinweg stellten Bäume und ihre vertikal organisierte, hierarchische Struktur ein Bild der Gesellschaft dar und dienten als Modell für strukturiertes Wissen. In den 1970er Jahren jedoch schlugen die Poststrukturalisten Gilles Deleuze und Félix Guattari als Alternative zu diesem hierarchischen Baum das Bild einer Wurzel vor, die sich in alle Richtungen verflechtet, wie Ingwer – was die Biologie als „Rhizom“ bezeichnet. Dieses Modell, das in den Installationen von Steiner und Lenzlinger überzeugend dargestellt wird, findet zunehmend Bestätigung sowohl in den Sozialwissenschaften als auch in unseren Vorstellungen von Wissen selbst.

Text von Noemi Smolik