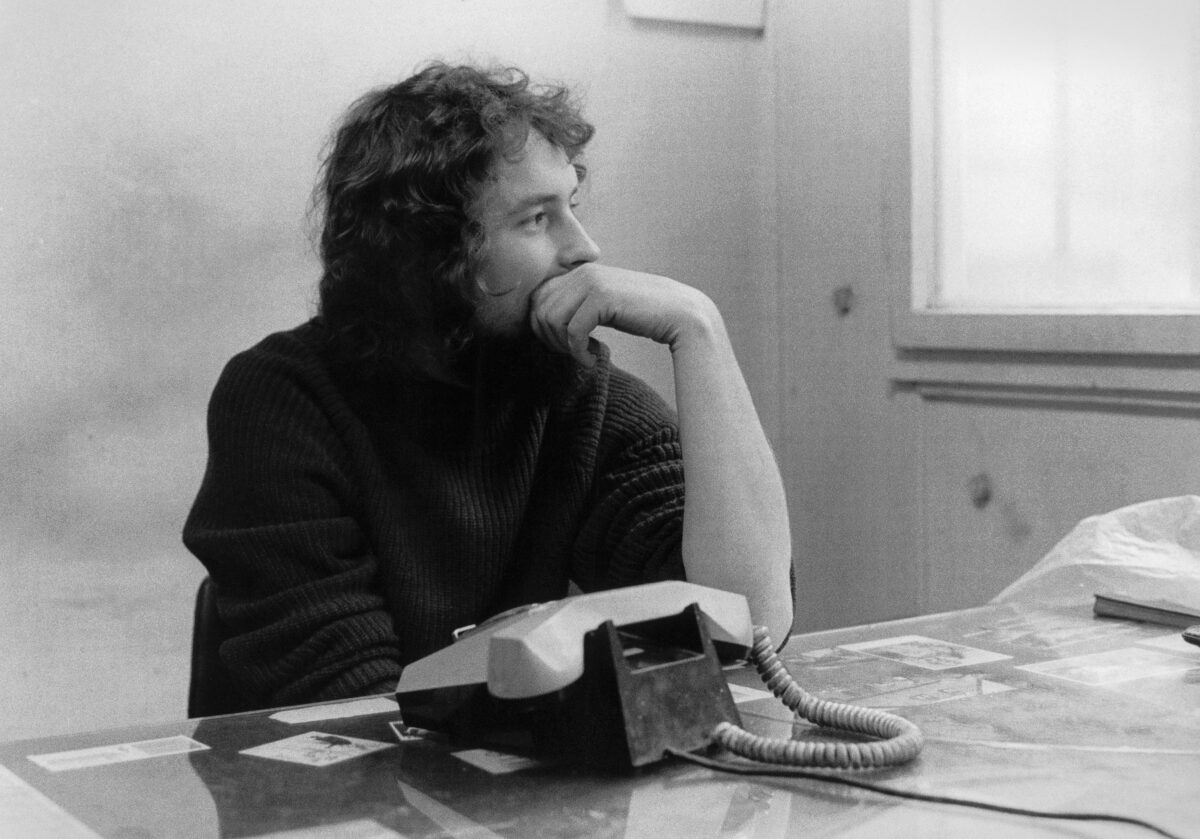

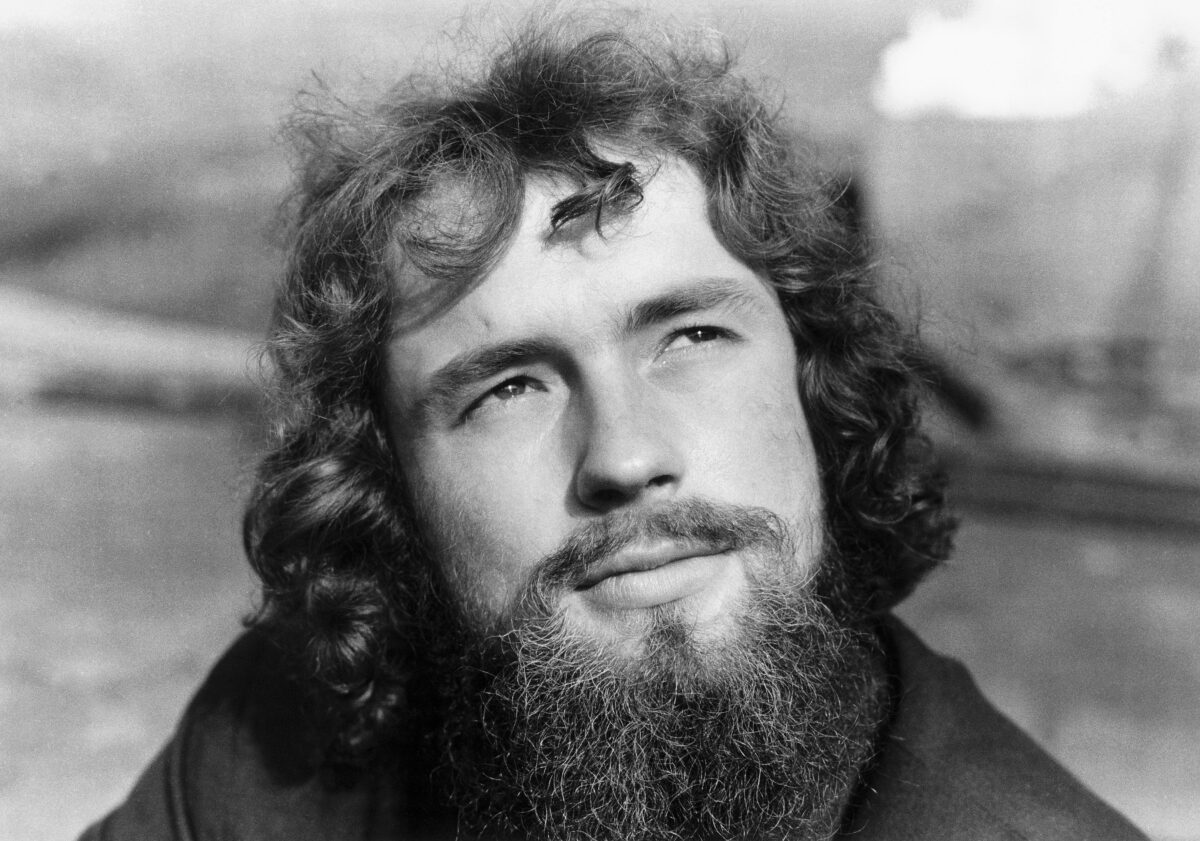

Geboren 1953 in Prag, Tschechische Republik, lebt ebenfalls in Prag

Am 11. Mai 1976 bat Kovanda einen Mann und eine Frau, barfuß auf nassem Zement zu stehen und sich zu küssen. Diese Aktion, „Der Kuss“, wurde dann durch die Foto-Porträts der Teilnehmer und die Fußabdrücke im gehärteten Zement dokumentiert. Der Kuss selbst ist nicht zu sehen, doch er ist dennoch präsent: in der Vorstellung des Publikums. Dies geschah in Prag, während des kommunistischen Regimes, in dem Misstrauen und Angst jede Form öffentlicher Begegnung verhinderten. Dennoch ist der Kuss ein Zeichen bedingungsloser Liebe. Und tatsächlich betrachtet der Philosoph Emmanuel Lévinas die Liebe als eine völlig einzigartige Form der Begegnung, weil sie die Kraft verleiht, sich von den Fesseln der Macht zu befreien.

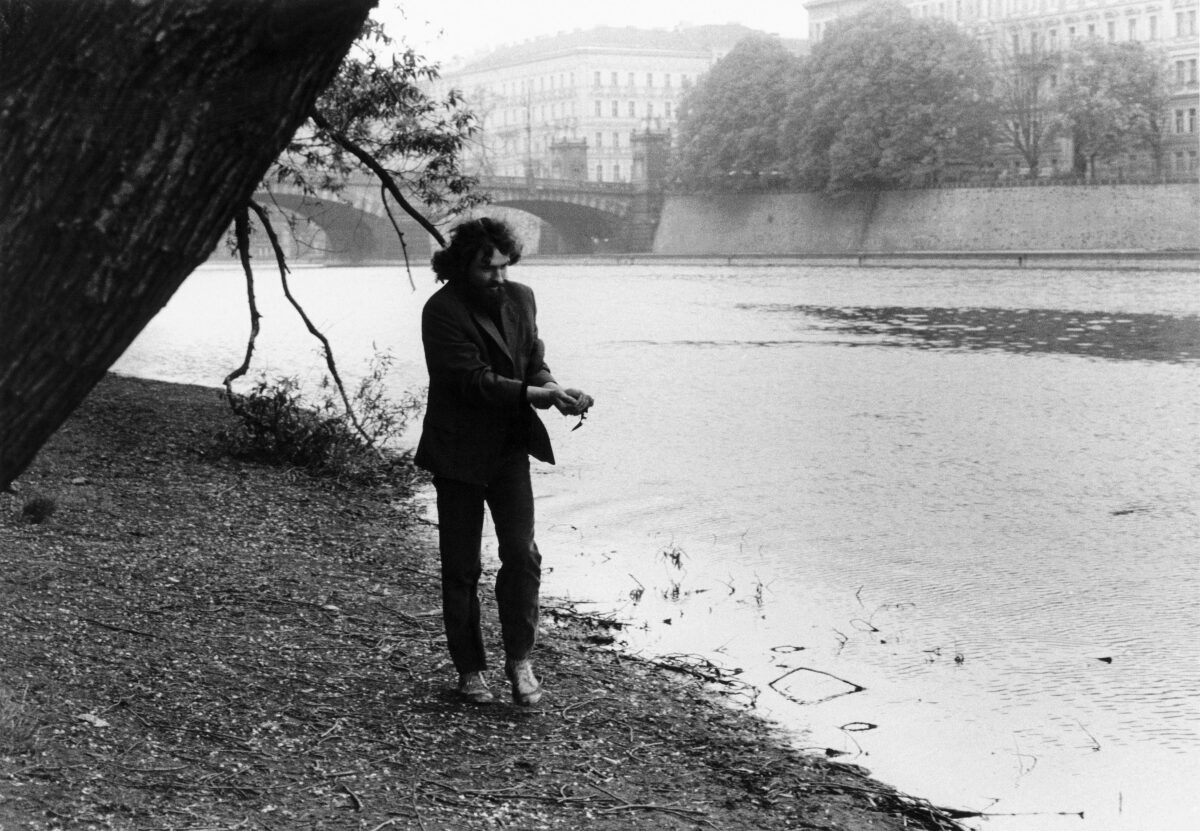

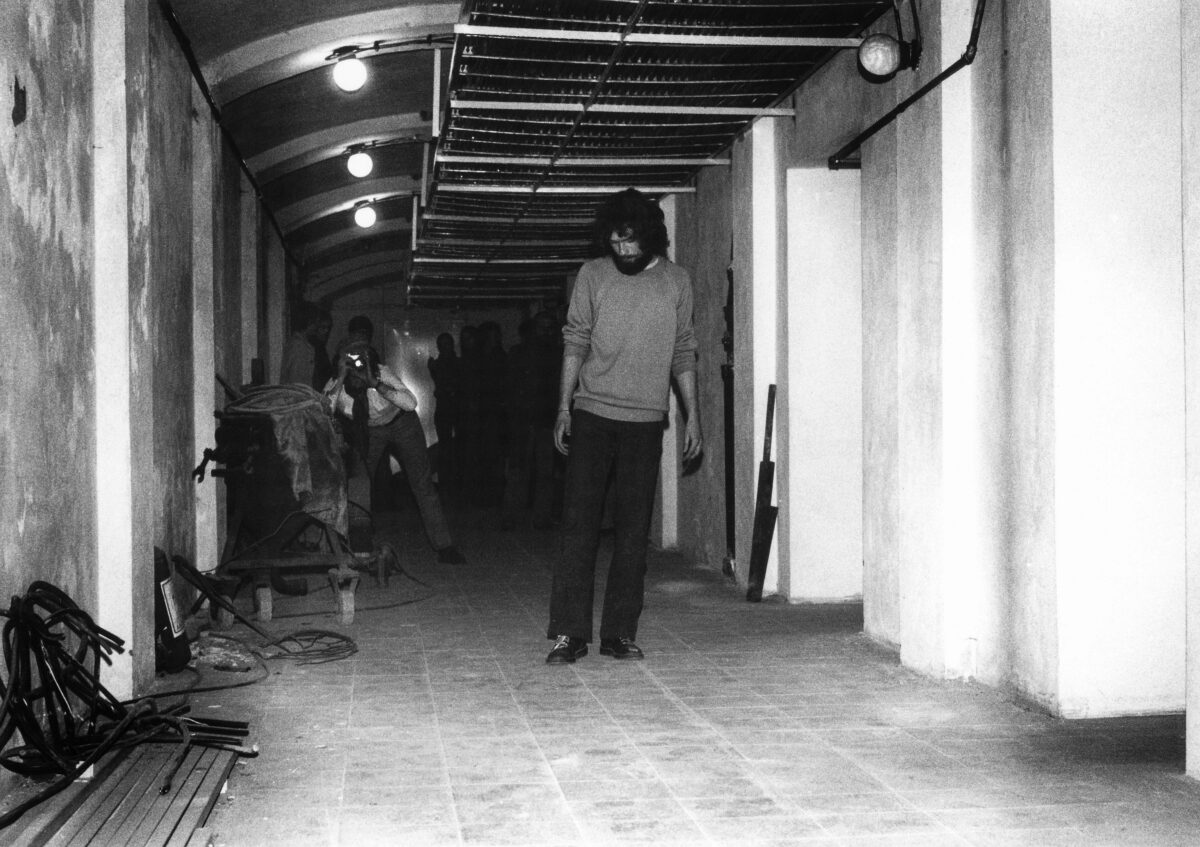

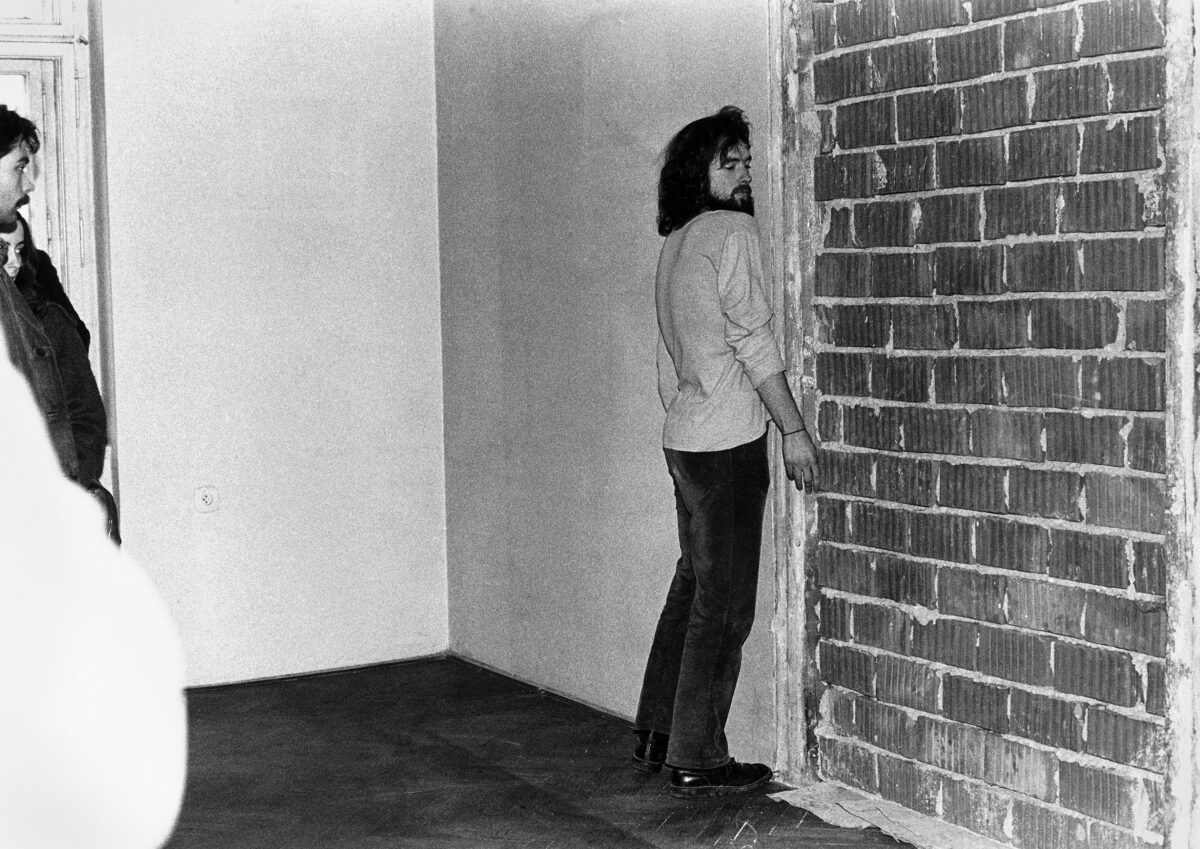

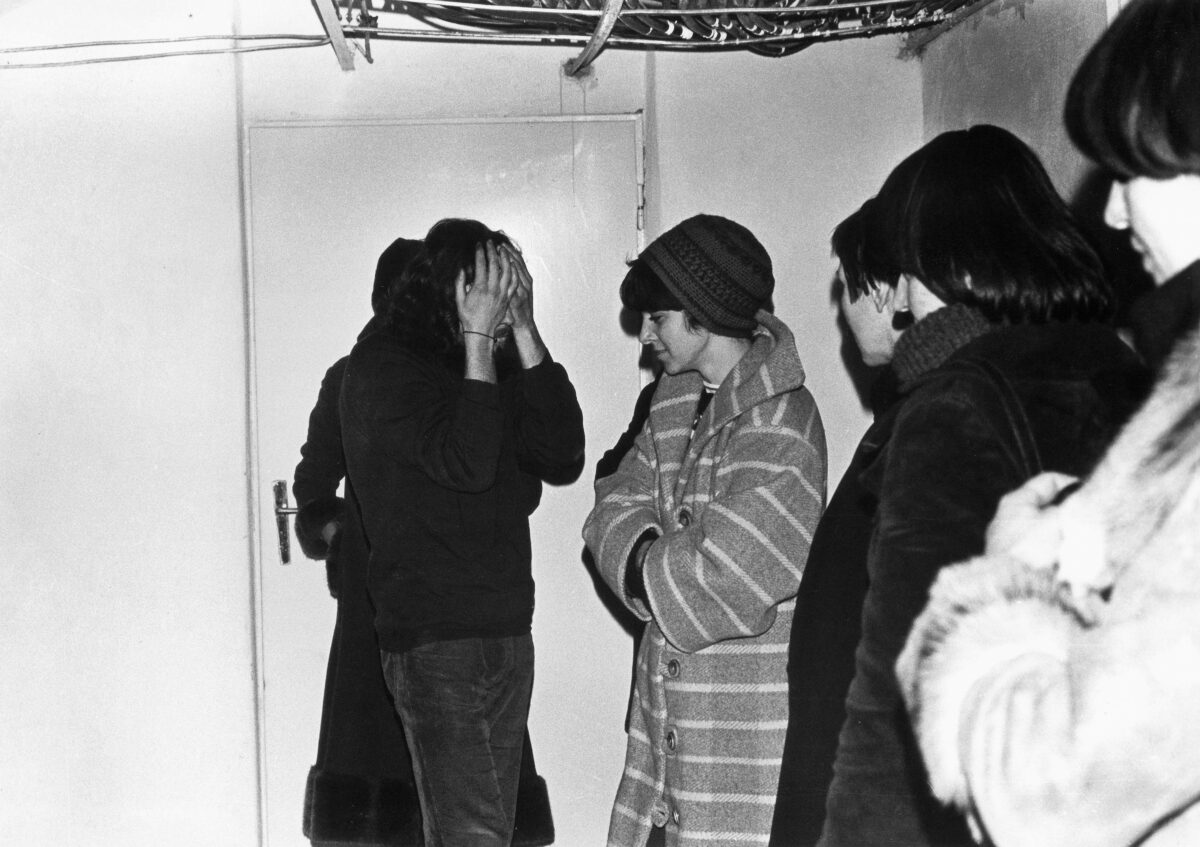

In den folgenden Jahren setzt Kovanda in ähnlichem Geist fort, mit Akten – mittlerweile gut bekannten – die er jedes Mal sorgfältig dokumentiert, als ob sie ein wissenschaftliches Experiment wären. Einmal wartet er an einem Geländer auf dem Wenzelsplatz, ein anderes Mal steht er mit ausgebreiteten Armen mitten in einer sich bewegenden Menschenmenge oder trägt Wasser aus der Moldau gegen den Strom in seinen Händen. Was auch immer diese Aktionen sein mögen, sie haben eines gemeinsam: Sie sind ein Ausdruck freier Handlungsfähigkeit.

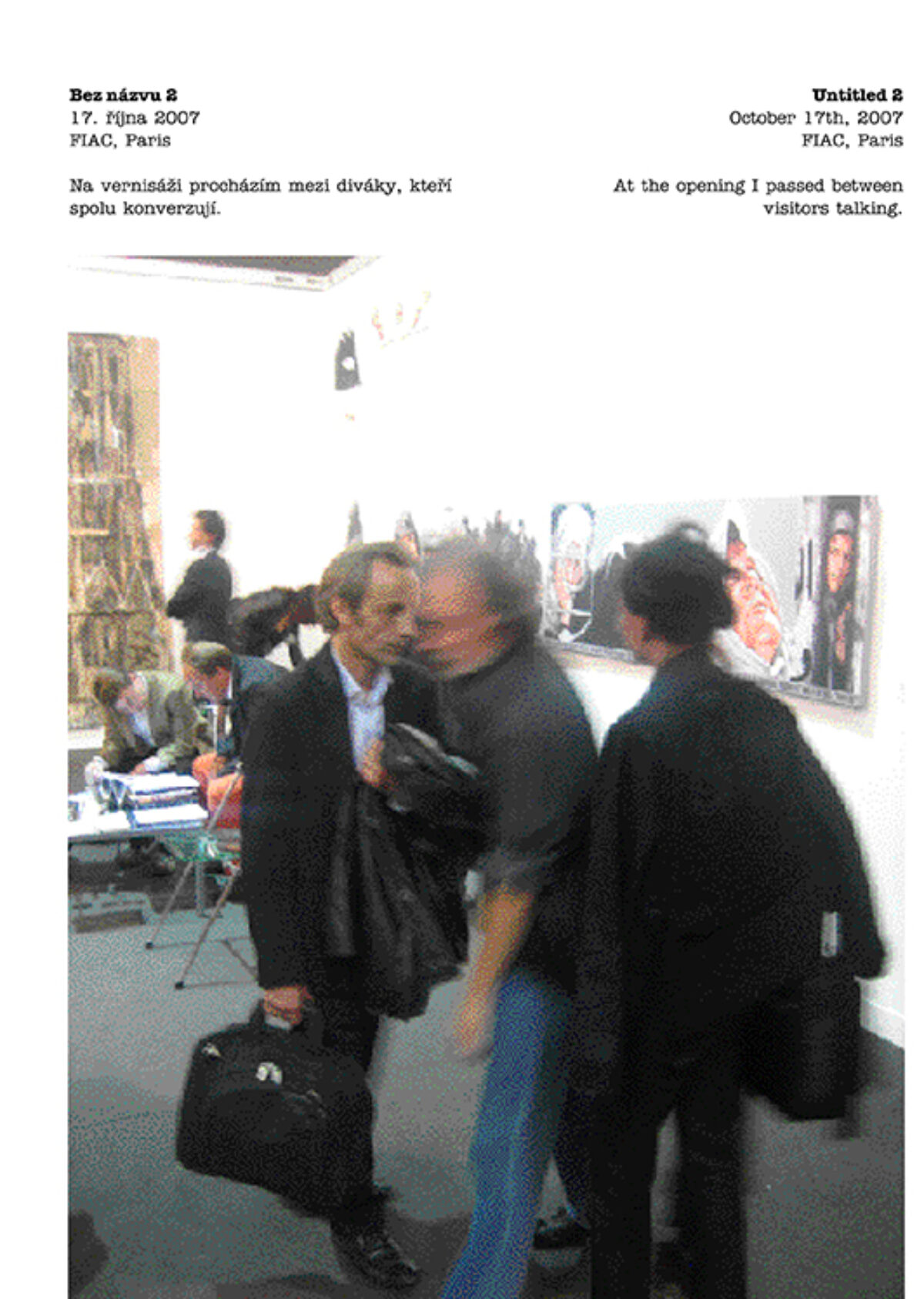

Kovandas Akte sind absurd. Und die Absurdität steigert sich, bis sie den Punkt des Minimalismus und des Konzeptualismus erreicht, zum Beispiel als er 1981 Salz um einen Brückenpfeiler und Zucker entlang des gewölbten Geländers gießt und es „Salty Corner, Sweet Arch“ nennt; aber auch bei seinen späteren Werken. Seine Aktion in der Tate Modern Gallery in London im Jahr 2007 war ebenfalls absurd, als ob er seinen früheren „Kuss“ noch einmal aufgriff. Diesmal steht er selbst hinter einer Glasscheibe und bittet mit einem Schild auf der Brust die Vorübergehenden, ihn zu küssen. Und tatsächlich – die Fotos von Mädchen, die den Künstler durch Glas küssen, gingen um die Welt.

Baruch Spinoza, ein oft zitierter Philosoph des 17. Jahrhunderts, glaubte, dass jeder freie Gedanke zunächst ein Akt bewusster Täuschung sei. Und was sind Kovandas Akte anderes als Täuschung und Vortäuschen? Sie können Anleitungen zum Erreichen des Unmöglichen sein: Wie man mit einem Loch in die politischen oder künstlerischen Konstrukte starrer totalitärer Denkweise eindringt, das mit freiem Willen gefüllt werden kann. Dass diese Anleitungen absurd erscheinen, macht sie nicht weniger effektiv. Oder, wie Franz Kafka schon wusste, können Realitäten, die aus Willkür, Zufällen und Gewalt konstruiert sind, nicht rational widerstanden werden. Sie können nur mit einer Illusion widerstanden werden, die auf der Fähigkeit beruht, das Unmögliche zu imaginieren und vor allem den Mut zu haben, sich mit dem Absurden auseinanderzusetzen.

Text von Noemi Smolik