Geboren 1965 in Friedrichshafen, Deutschland, lebt in Berlin

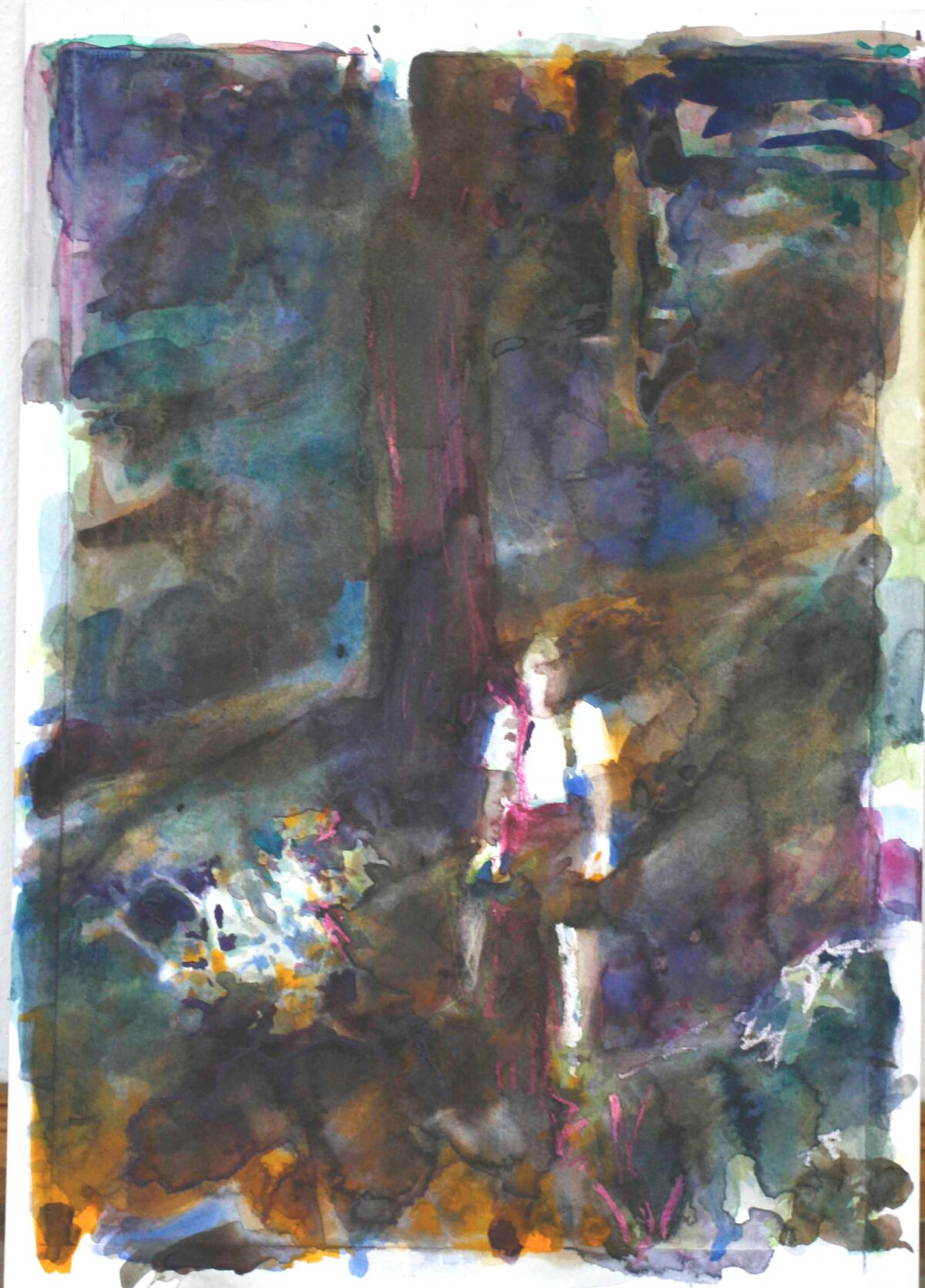

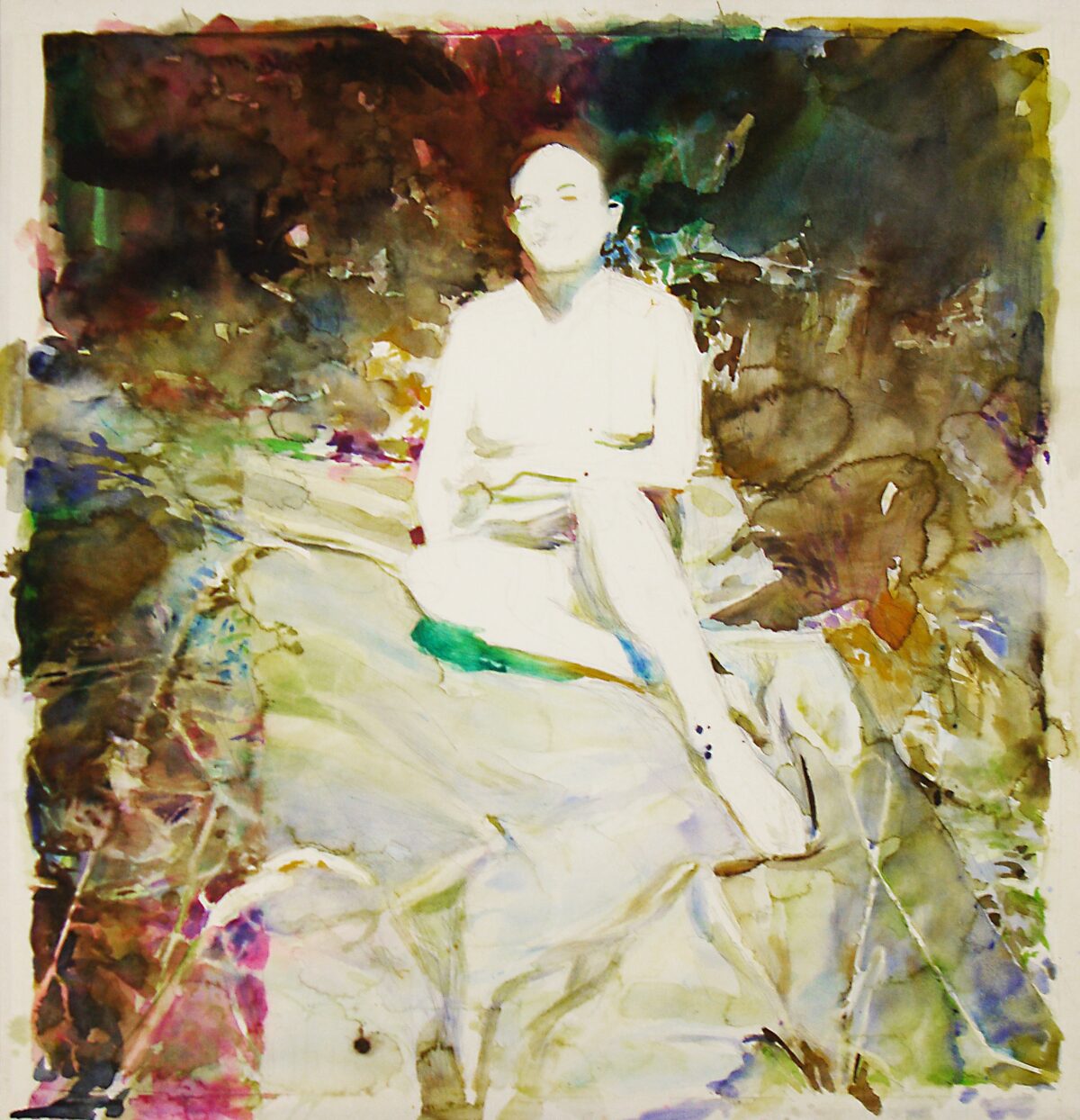

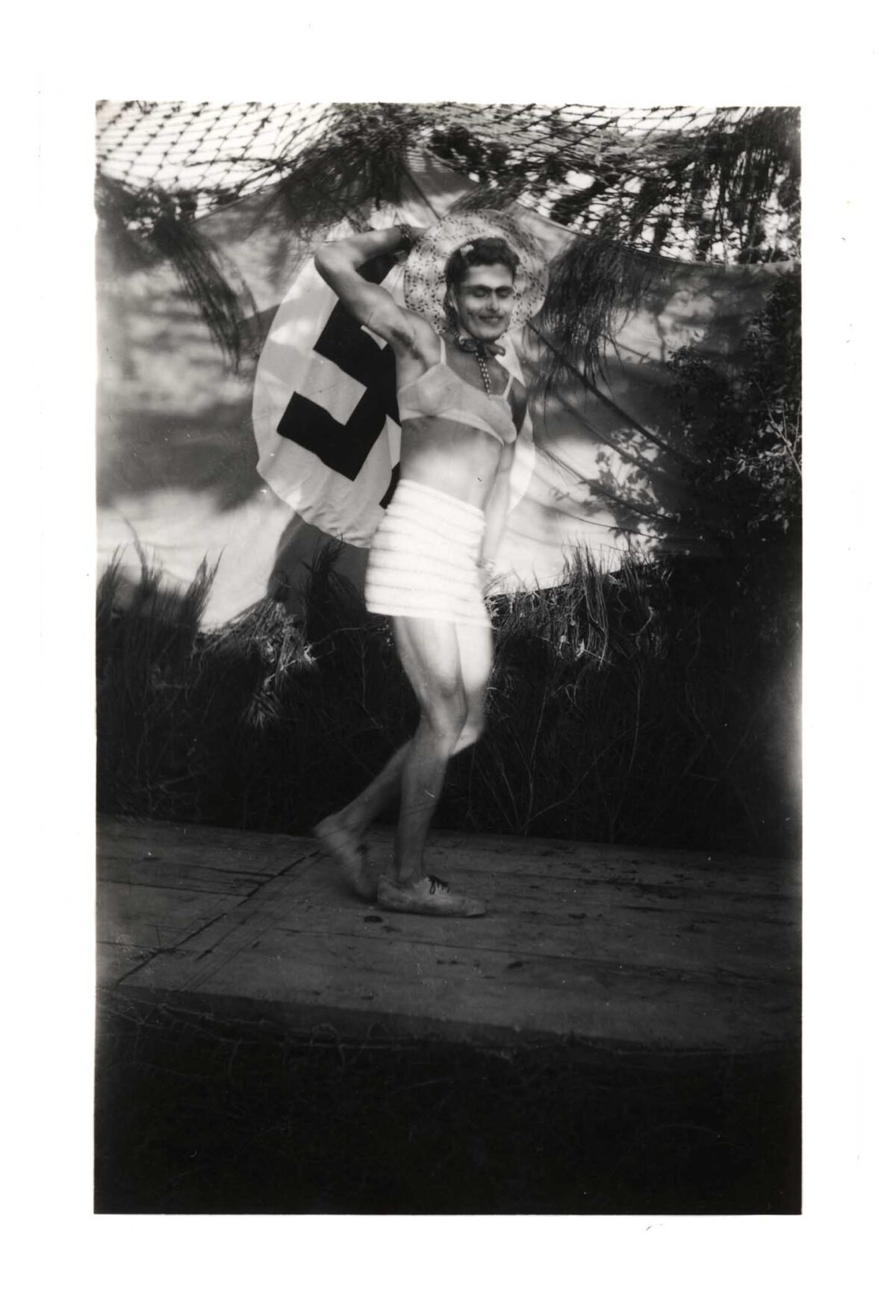

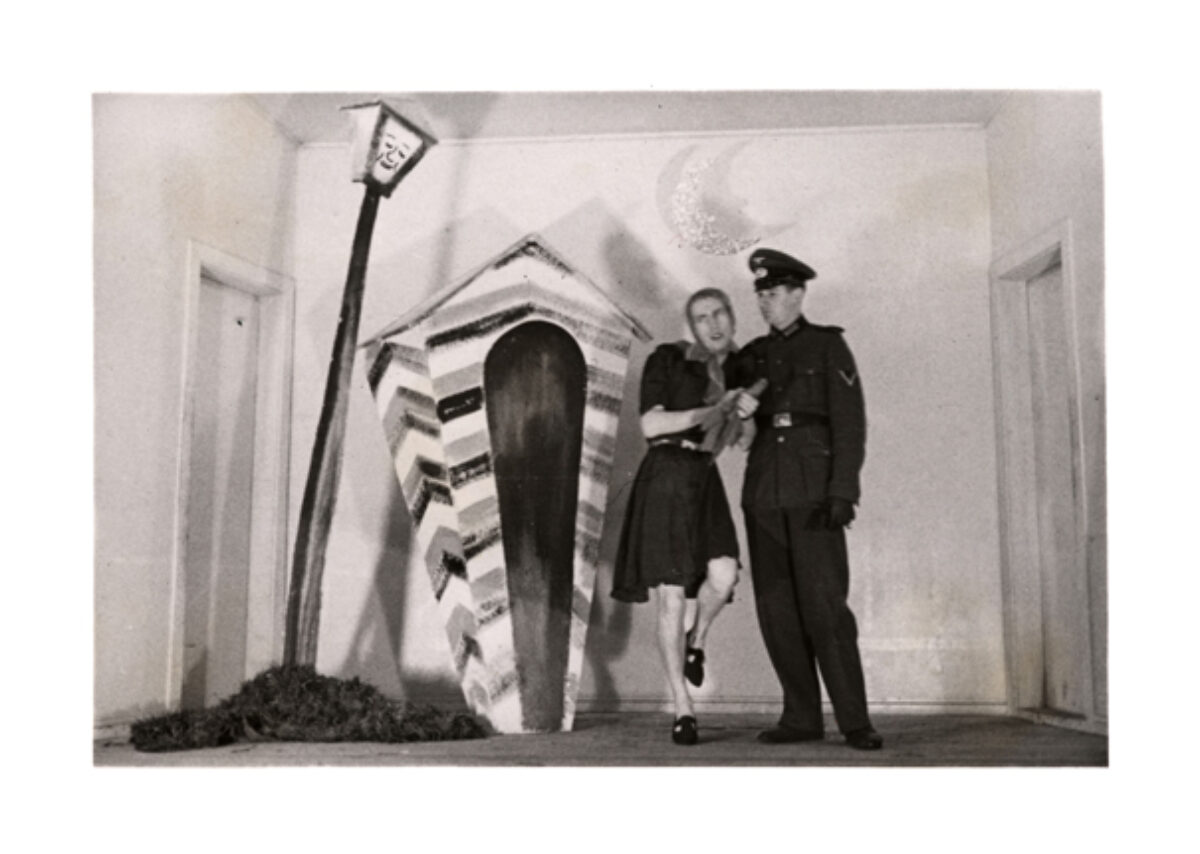

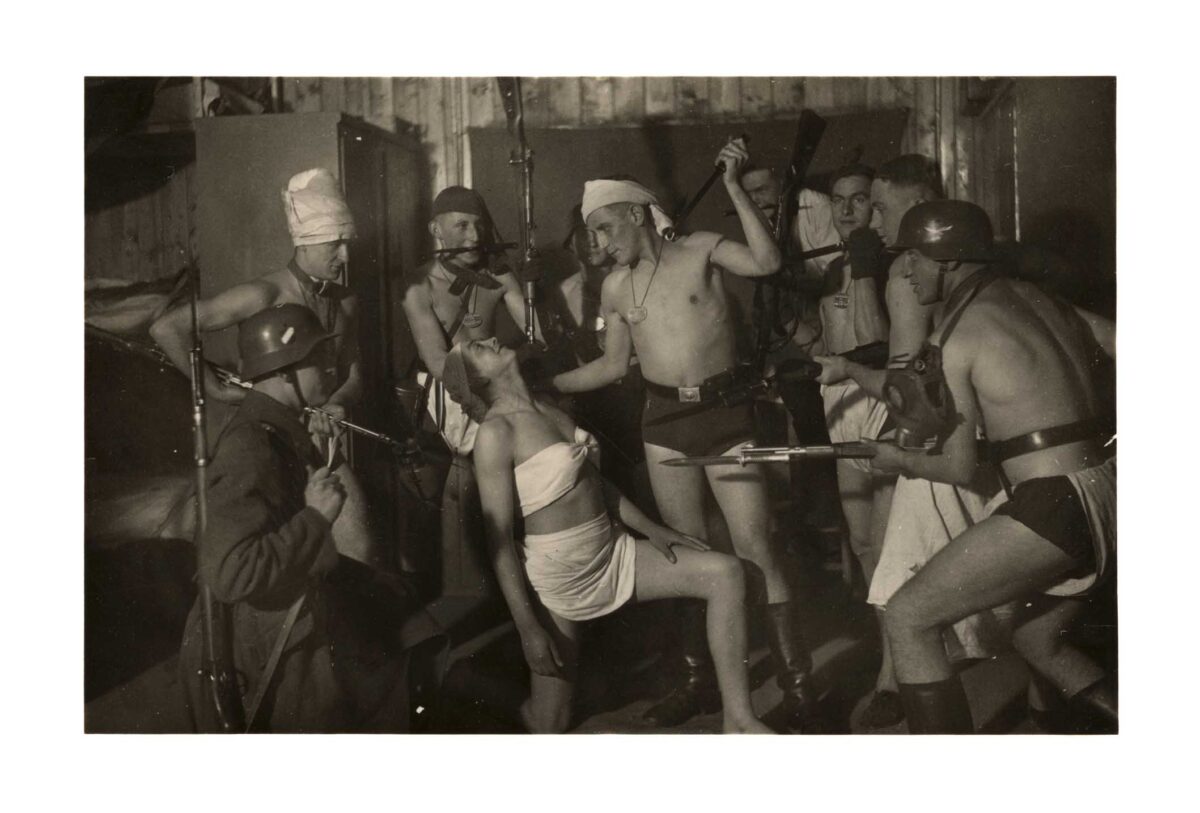

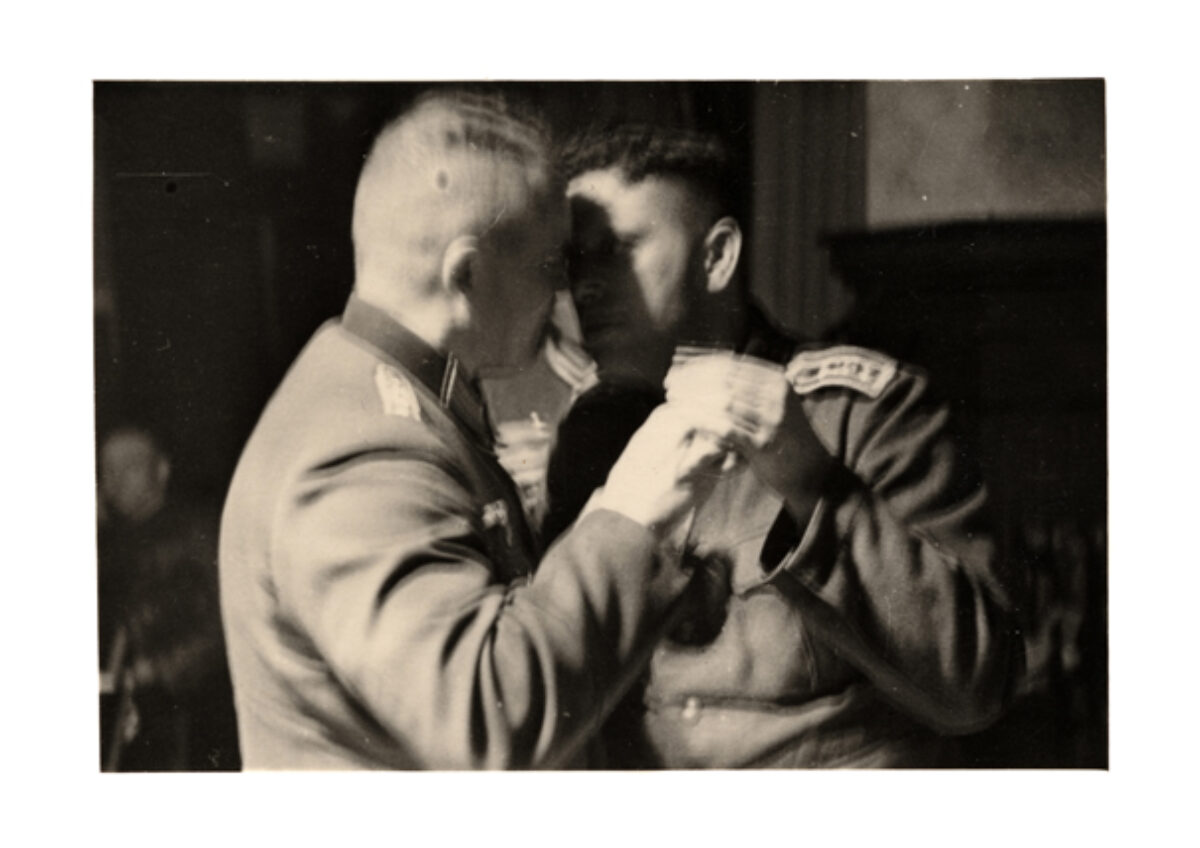

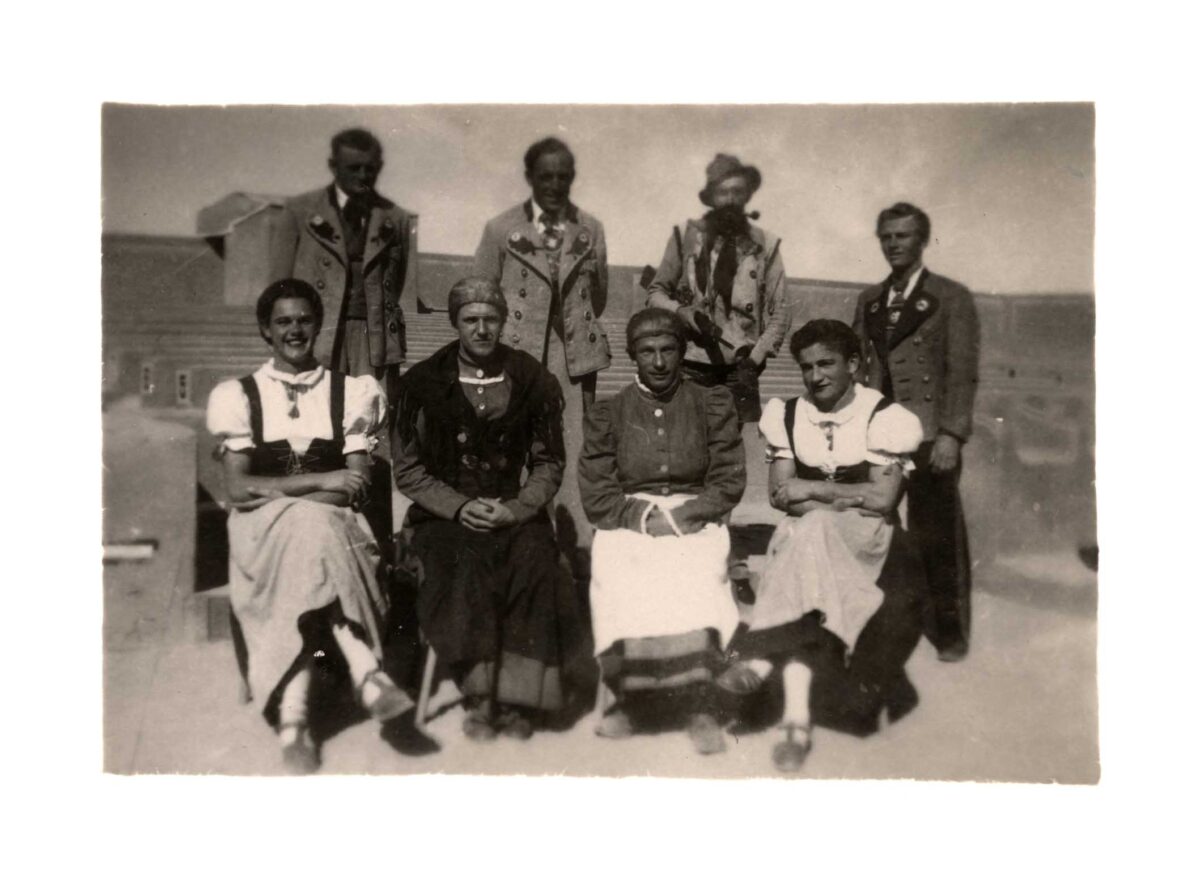

„Es gibt kein wahres Leben in einem falschen.“ Martin Dammann zeigt unbeschwerte Momente auf historischen Fotografien aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. Die Protagonisten sind Soldaten, die eine Auszeit von der harten Realität des Tötens und Getötetwerdens nehmen, indem sie sich verkleiden – sehr oft als Frauen. Ein harter Marsch wird zu einer fröhlichen Runde, schwingende Beine heben die Röcke. Der Soldat zeigt seine menschliche Seite. Der Anblick solcher Fröhlichkeit „unter dem Hakenkreuz“ könnte dem zeitgenössischen Betrachter einen Schauer über den Rücken jagen. Adornos Aussage über den Faschismus in Europa, geschrieben im Exil in Amerika, erscheint zumindest als Frage in unseren Köpfen. Wir werden zu sehr an Fotografien von Gefangenen an der Leine im Abu Ghraib erinnert; die kolonialistische Herabwürdigung der „Indianer“ und des „Orients“ ist zum Thema der Kritik geworden. Krieg und Soldaten haben längst ihre Unschuld verloren. Zumindest in Europa werden sie nicht mehr mit Stolz und Ehre assoziiert. Stattdessen wird bewaffneter Konflikt als ein nie endendes Übel angesehen. Dammanns Bilder von karnevalesken Spielen stellen uns ein moralisches Dilemma. Festlichkeiten waren immer ein notwendiger Ausweg aus dem Alltag, besonders aus einer ungerechten und elenden Welt. Im Vergleich dazu erscheint die Verbindung von Krieg und Spaß in dieser Sammlung von Fotografien aus heutiger Sicht als nahezu unerträglicher Zynismus. Diese Ambivalenz in Dammanns Werken wird noch verstärkt, wenn er die Archivfotografien aus dem Archive of Modern Conflict in London mit leuchtenden Aquarellen übermalt – einer harmlosen, nahezu naiven Maltechnik, die nicht nur einen scharfen Kontrast zur Größe vieler Werke bildet (die so groß sind wie historische Gemälde in Öl), sondern auch eine gefährliche Spannung zwischen der Verträumtheit der Figuren und ihren Uniformen aufbaut. Die traumhafte Szenerie einer bunten Landschaft wird zum Hintergrund für einen erwarteten Alptraum. In einigen seiner Aquarelle lässt Dammann die Farben verlaufen, bis das Motiv fast unidentifizierbar wird. Der Import der Fotografie geht in Bildern verloren, die vage Schnappschüsse ähneln und gleichzeitig diese hervorrufen. Dammann erkundet die jeweilige Kommunikationsform jedes Mediums. Er hinterfragt die Beziehung zwischen und die sich verändernde Wechselwirkung von Medien und Wahrheit.

Text von Cora Waschke