Geboren 1964 in Krefeld, lebt in Bochum

Matthias Schamp ist ein ernsthafter Scherzkeks. Seine humorvollen, absurden und scheinbar sinnlosen Aktionen verbergen ein kulturelles und politisches Engagement sowie einen philosophisch-konzeptionellen Ansatz. 2010 – „zu der Zeit, als die Brombeeren reif sind“ – lud er die Bürger von Bochum zur „1. Bochumer Lot Invasion“ über ein Flugblatt ein, das stilistisch an politische Flyer angelehnt war. Der Anlass dieser Aktion war ein Zaun, den die Stadt errichtet hatte, um die Menschen daran zu hindern, auf einem ungenutzten Grundstück Brombeeren zu pflücken. Ziel dieser „Radikalisierung des Brombeerpflückens“ war es, „den Zaun nicht nur konkret, sondern auch abstrakt zu überwinden“, schrieb Schamp und zitierte Hegel: „…das Andere einer Grenze ist das, was über sie hinausgeht.“ Eine weitere von Schamps Aktionen zur Überwindung von Grenzen war sein Kunstwerke-Werfen (2011), bei dem Schamp und Stefan Schlichter das Situationsleere-Lot-Museum hinter dem Zaun eröffneten. Mehrere Künstler schufen speziell für die erste Ausstellung Werke, die jedoch wegen der Höhe des Zauns nicht zugänglich waren und daher über den Zaun auf das städtische Grundstück geworfen wurden.

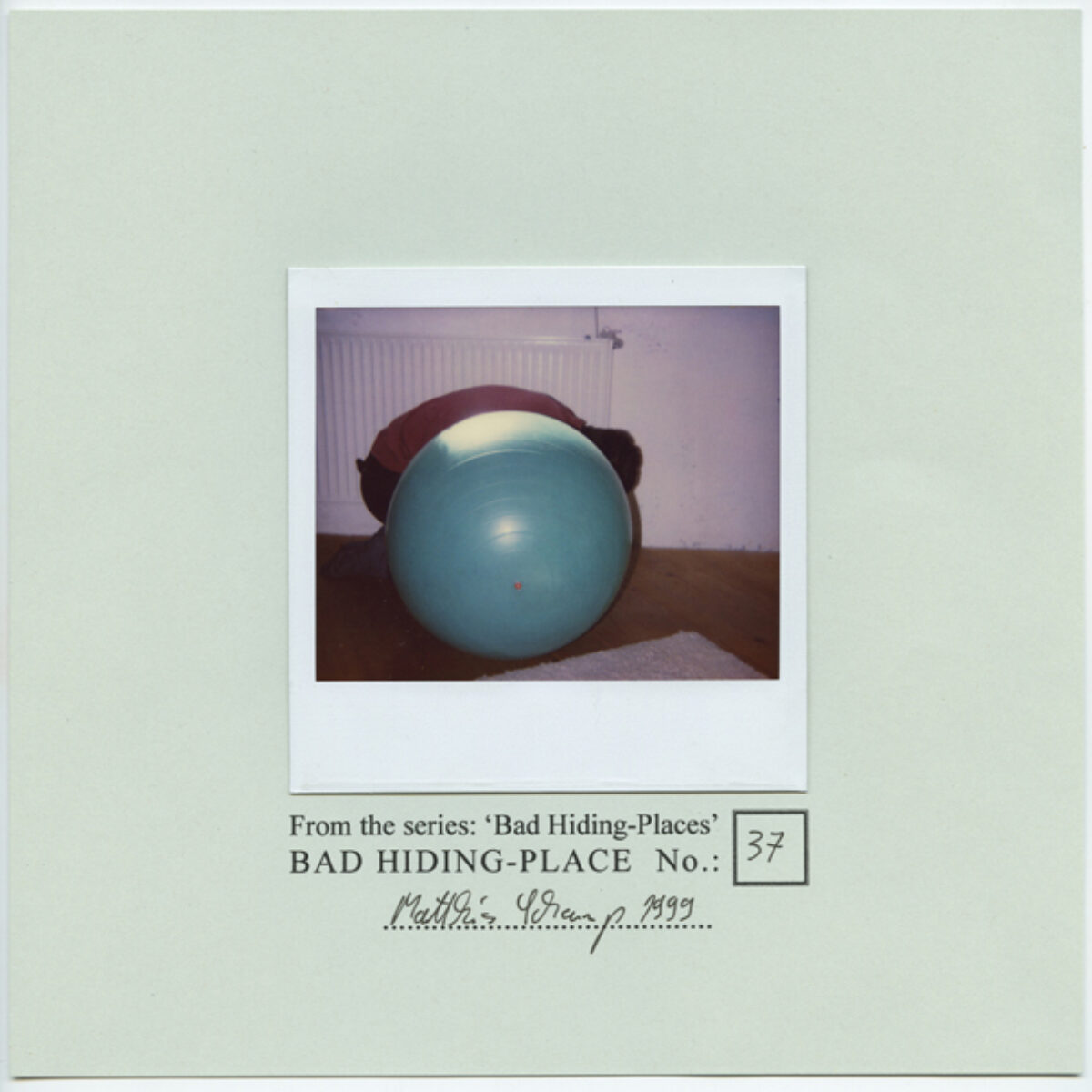

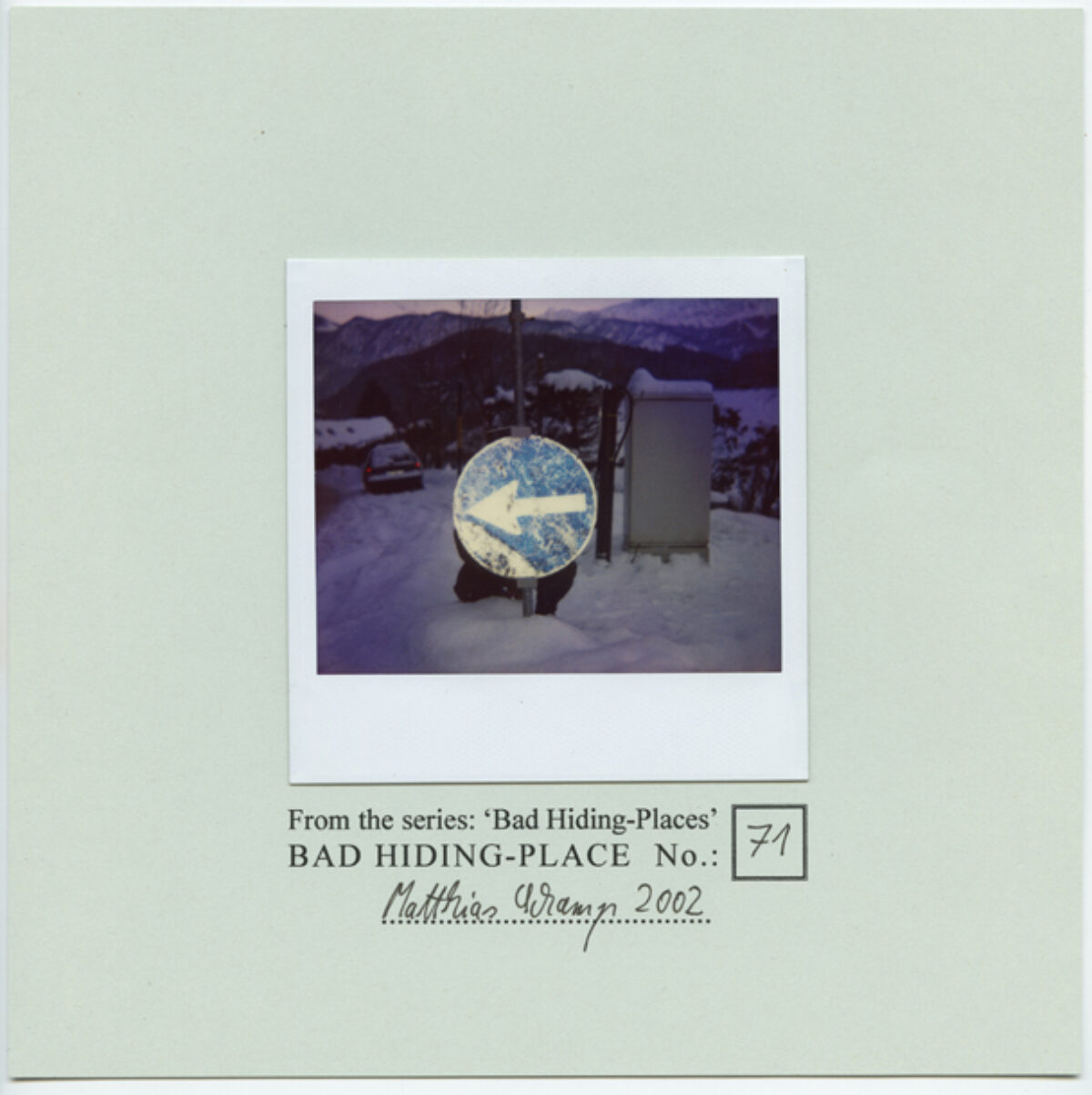

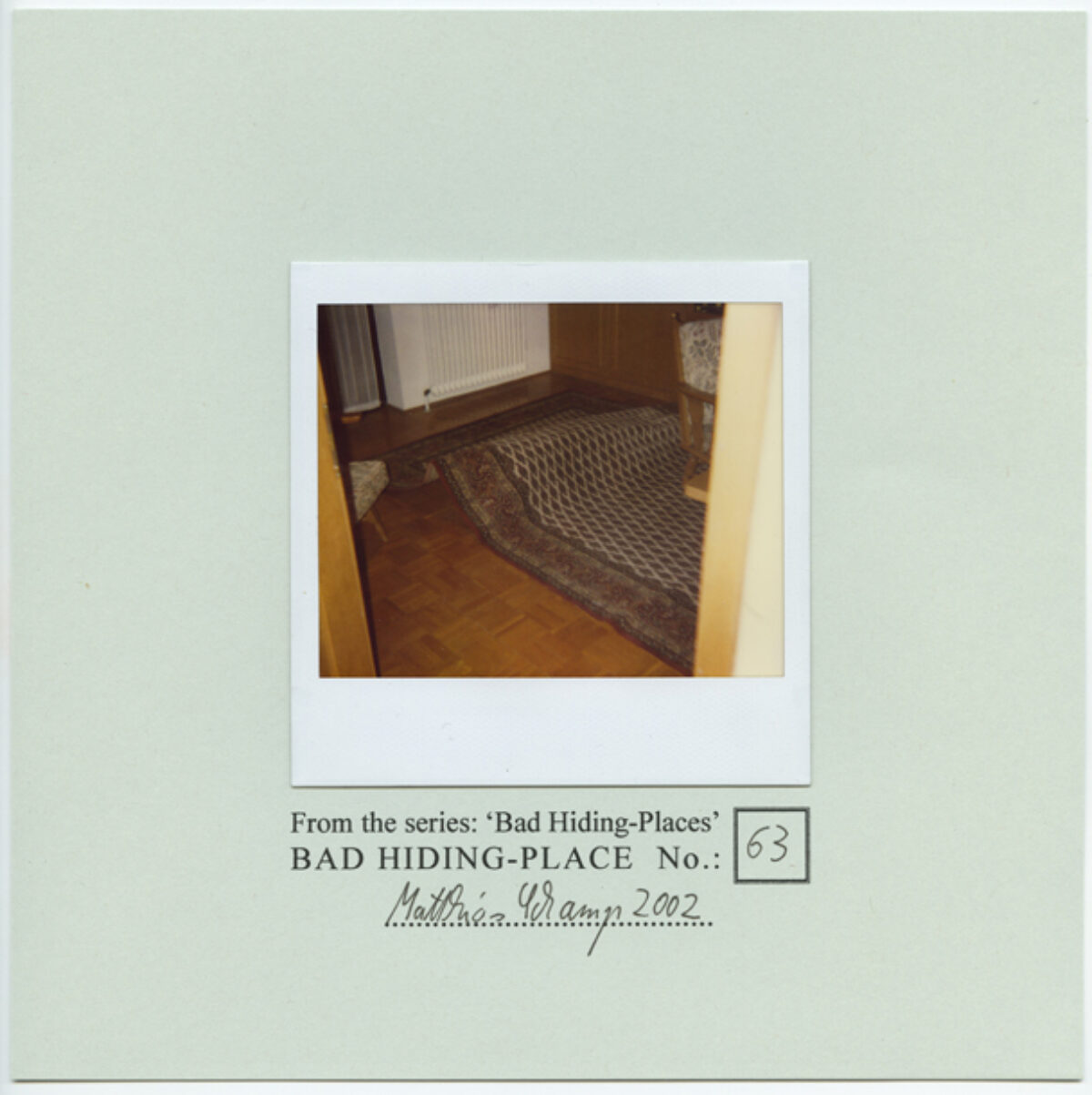

Schamps fotografische Serie Schlechte Verstecke, die über mehrere Jahre hinweg in einer deutschen Satirezeitschrift veröffentlicht wurde und in verschiedenen Museen ausgestellt wurde, ist recht bekannt. Die vielen verschiedenen Polaroids, die seit 1998 aufgenommen wurden, zeigen Menschen, die sich an öffentlichen Orten unter Teppichen, hinter Vorhängen oder Straßenschildern verstecken. Diese Orte sind jedoch „schlechte Verstecke“, da die Anwesenheit der Menschen offensichtlich ist. Es gibt eine Wölbung im Teppich, das Straßenschild ist zu schmal, der Vorhang ist durchsichtig. Die Menschen sehen aus, als würden sie sich vor der Kamera verstecken – die diese Entdeckung fotografierend doppelt sichtbar macht. Und da es sich um Polaroids handelt, kann der Fotograf den entdeckten Menschen sofort zeigen, wie vergeblich ihr Versuch war. Die Objekte in den Fotografien werden erst zu Verstecken, wenn wir die Person sehen; andernfalls wären die Polaroids bloße Stillleben oder Landschaften. Der Satz „Wir sehen nur, was wir wissen“ muss hier rückwärts verstanden werden: „Wir wissen nur, was wir sehen.“ Wie er selbst sagt, zielt der Künstler und Autor mit seinen Arbeiten darauf ab, unsere Wahrnehmung zu öffnen: „Indem ich Risse in unsere Wahrnehmung schaffe, wird sie an diesen Stellen geöffnet. Grundsätzlich ist sie dann nicht mehr funktional integriert; an ihrer Stelle entsteht ein Moment der Freiheit, in dem wir plötzlich anfangen können zu denken oder zu erleben.“

Text von Cora Waschke