Geboren 1957 in Zürich, lebt und arbeitet in Berlin

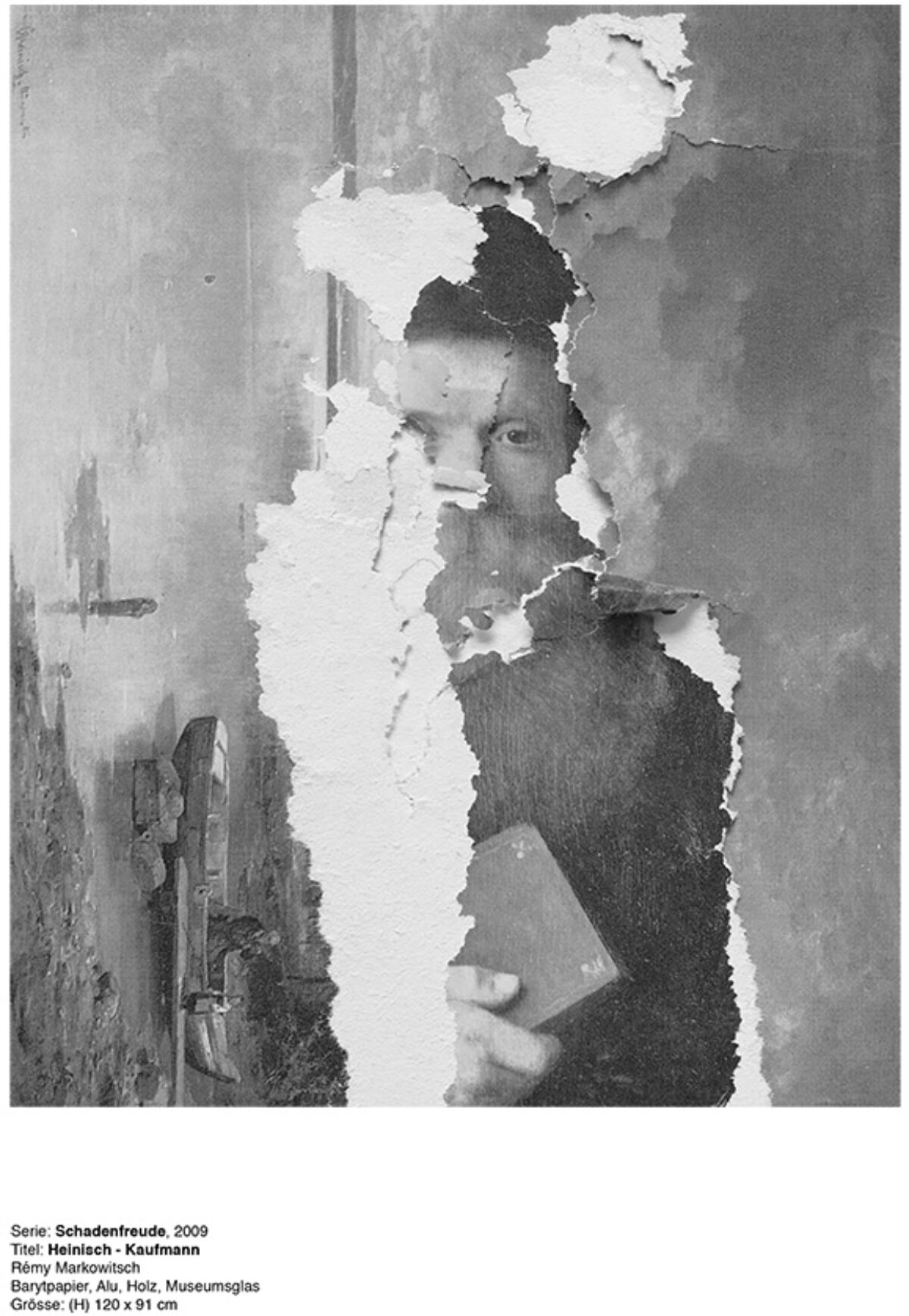

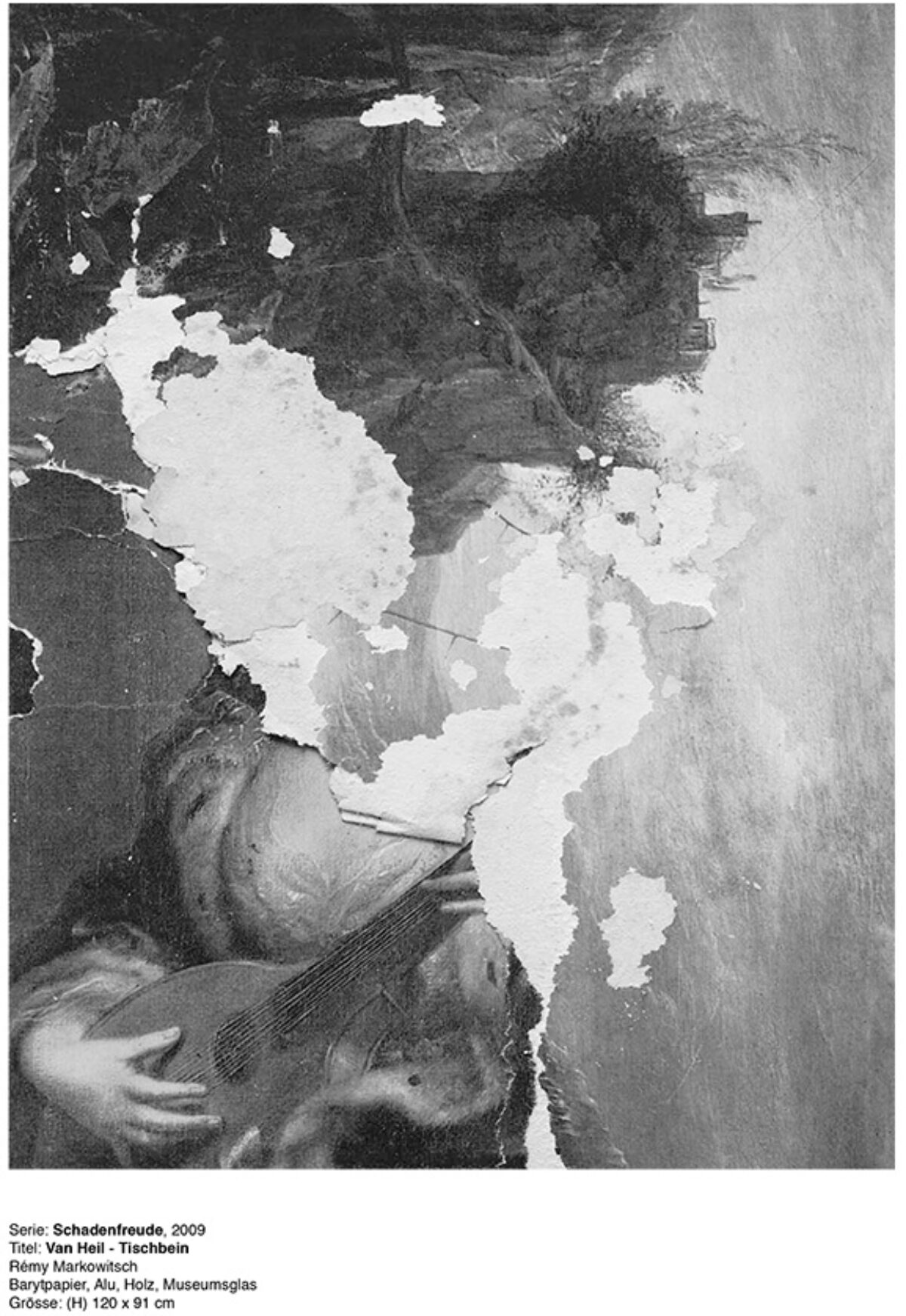

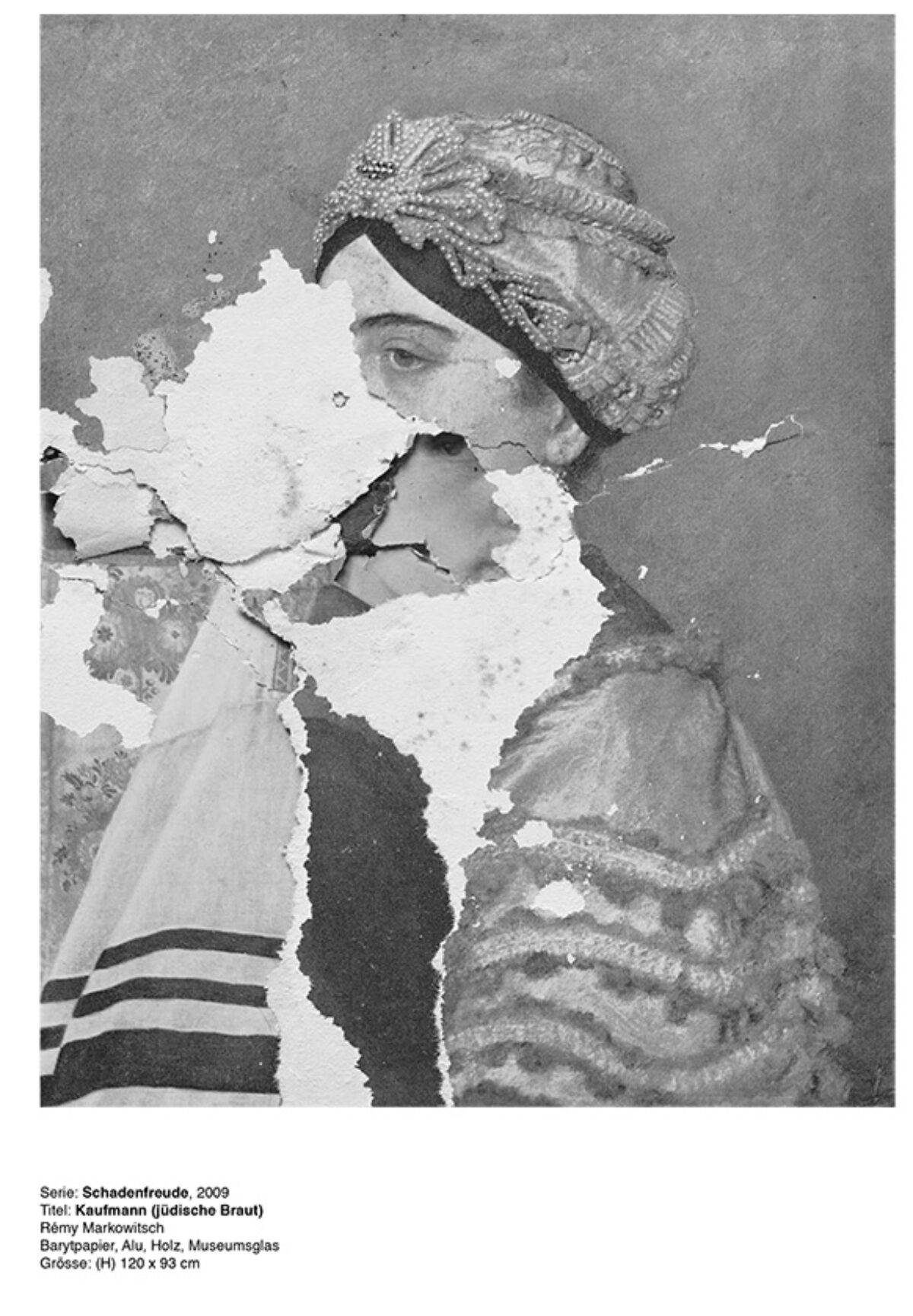

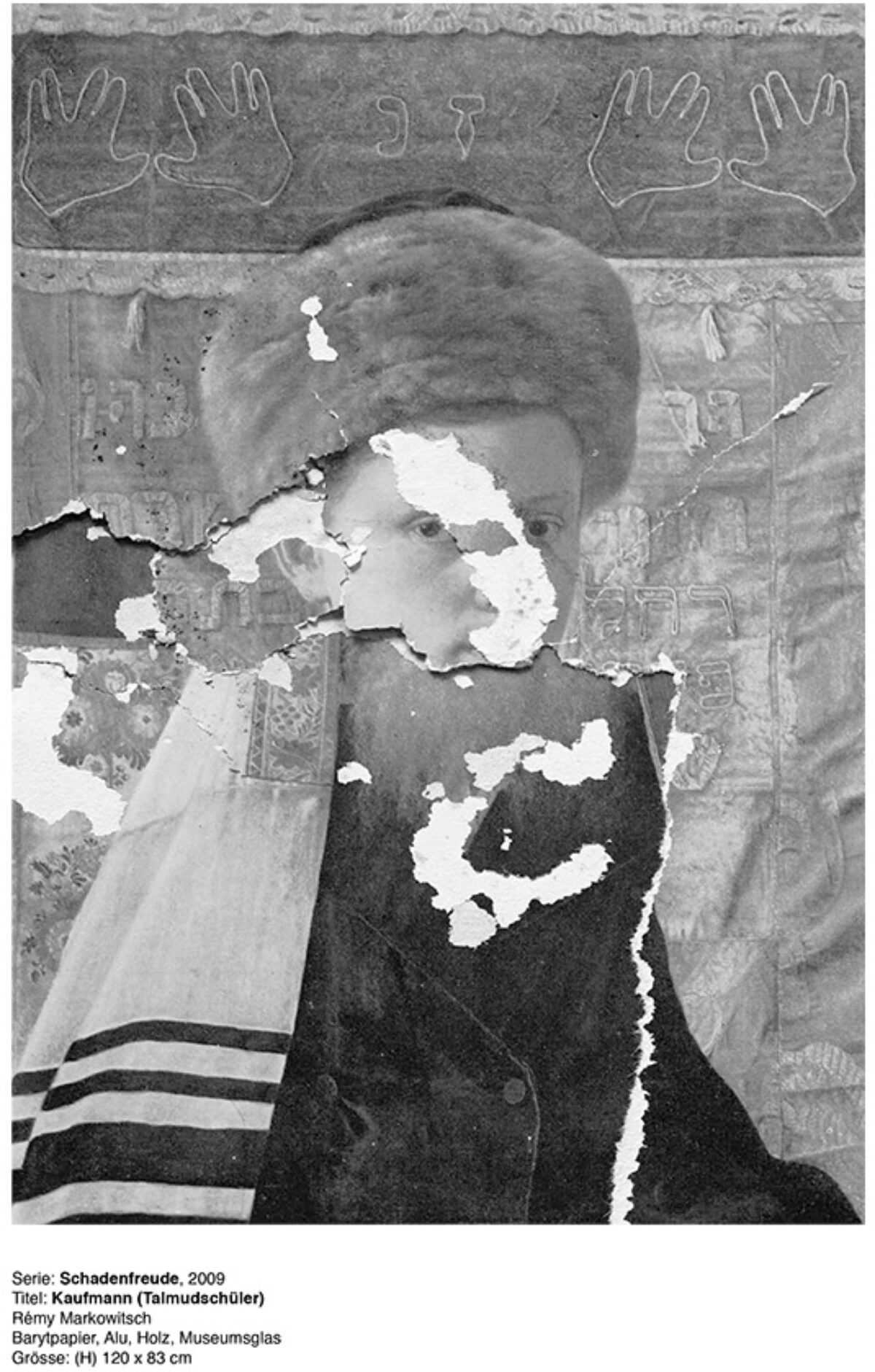

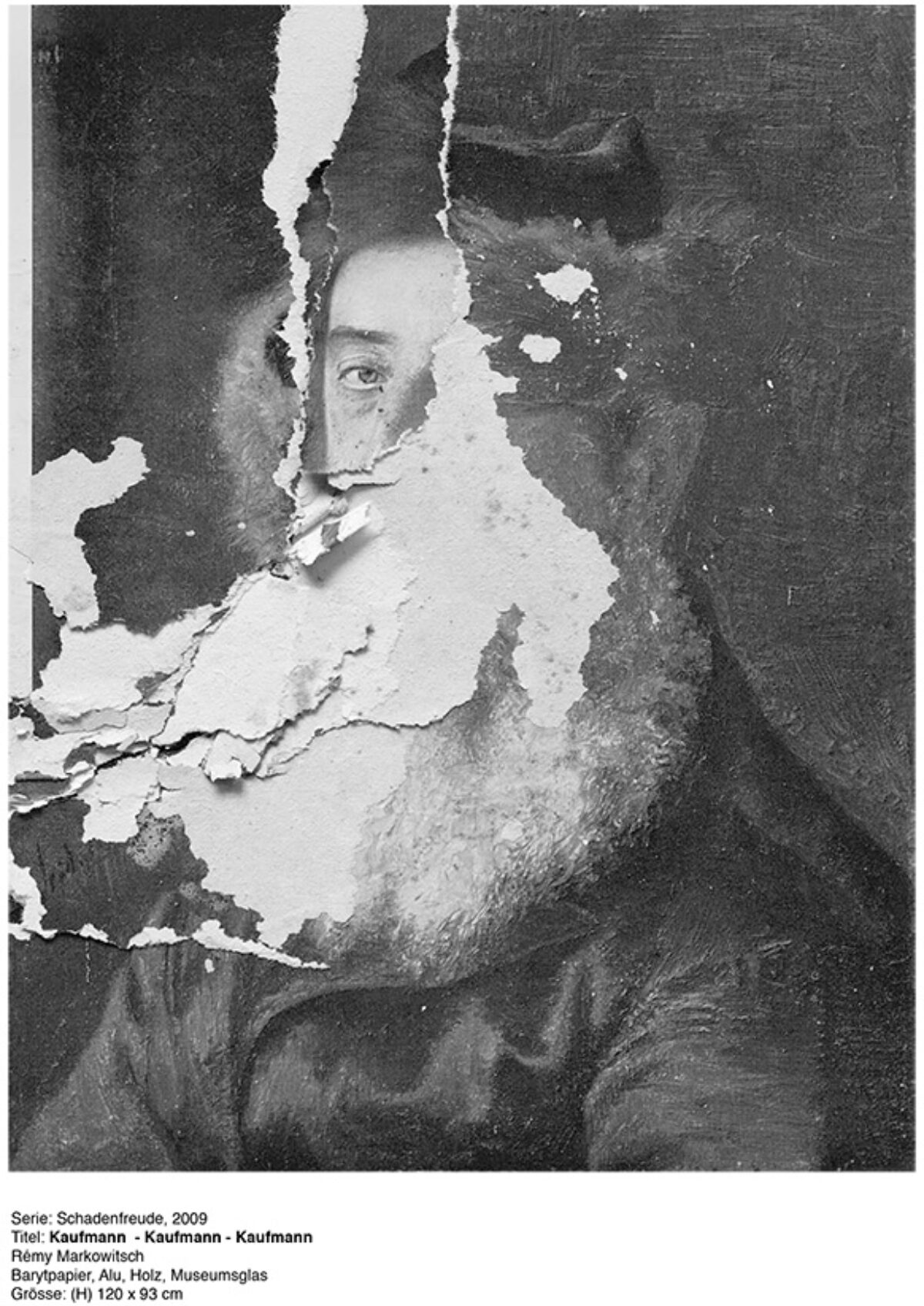

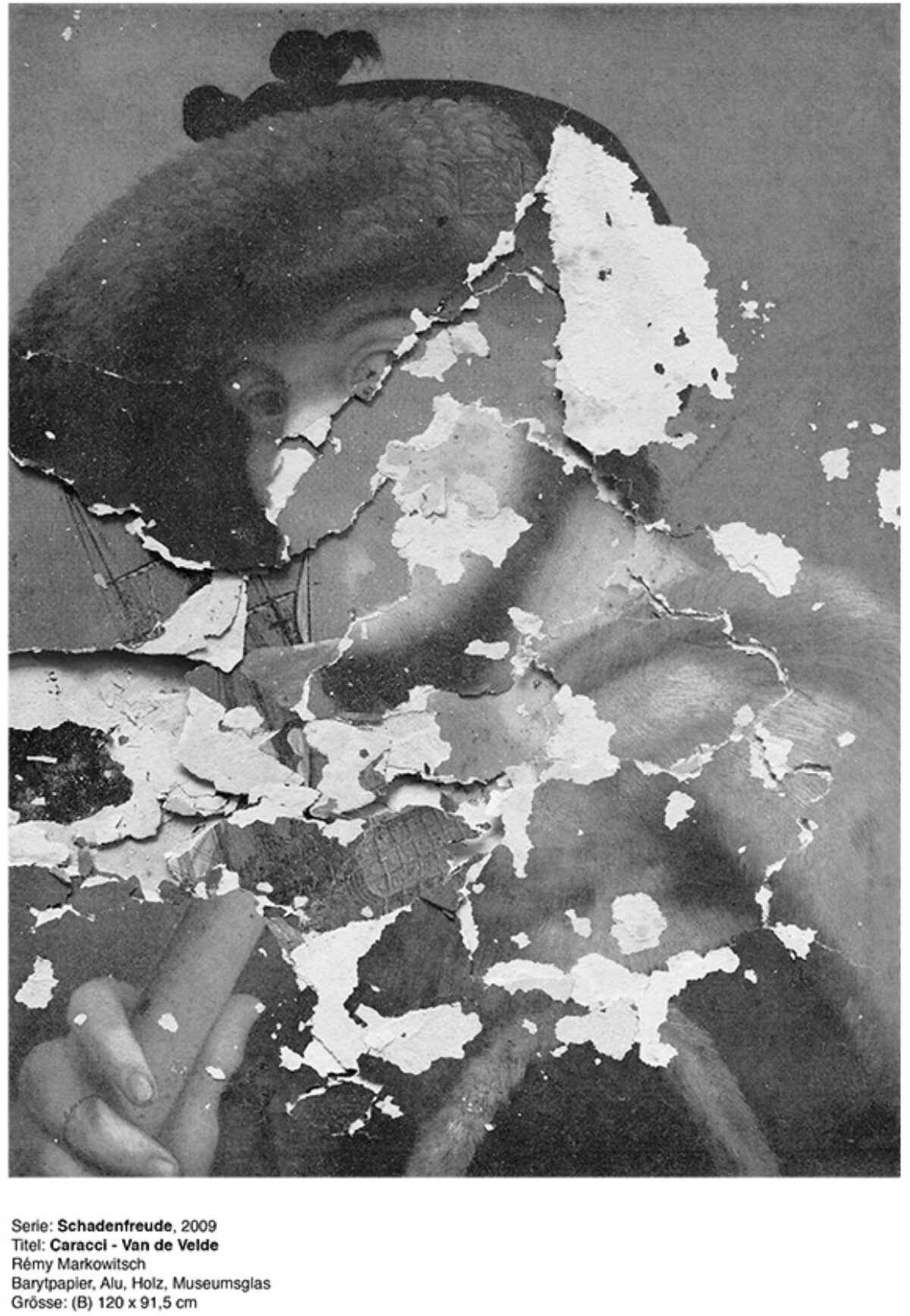

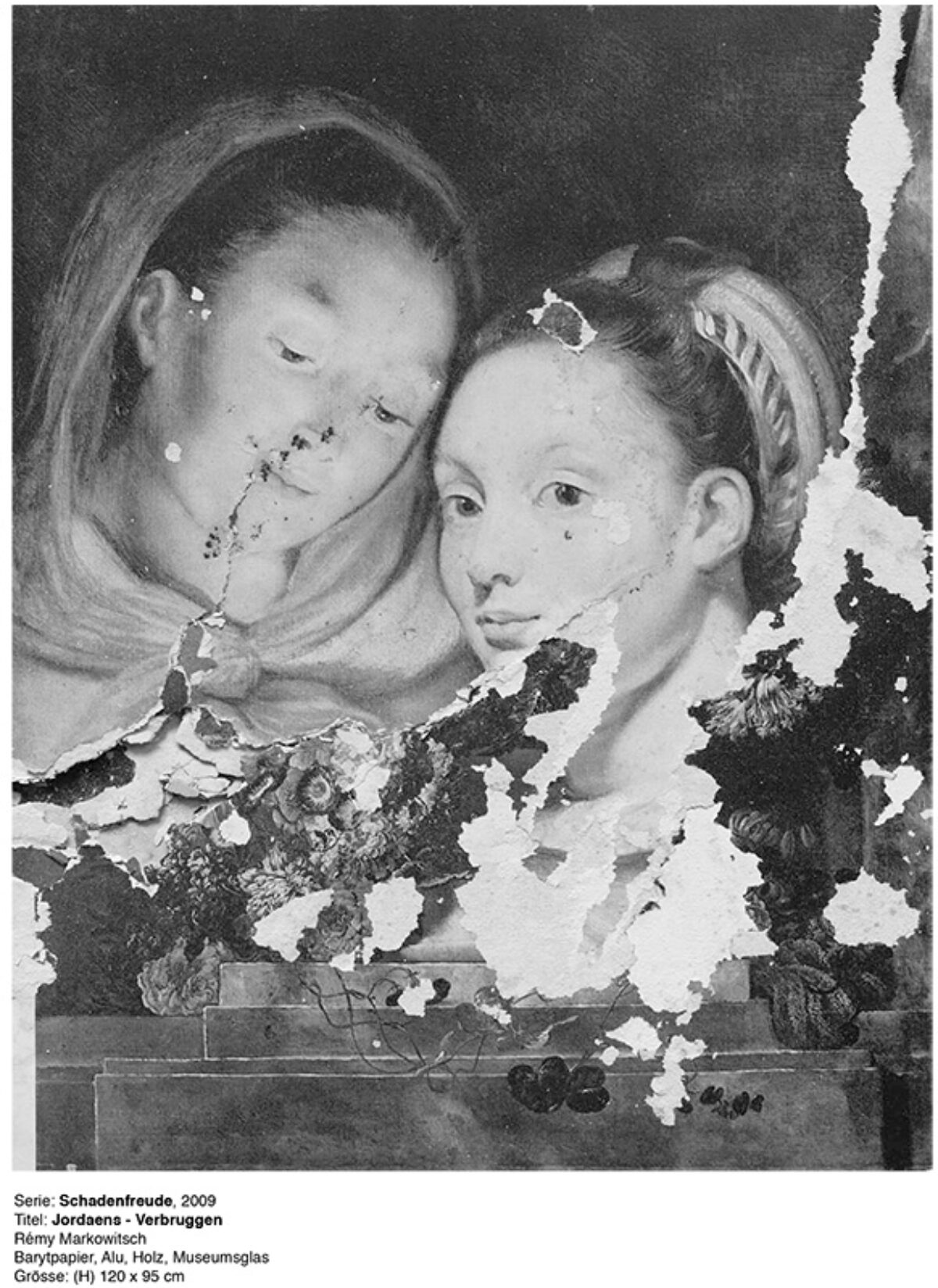

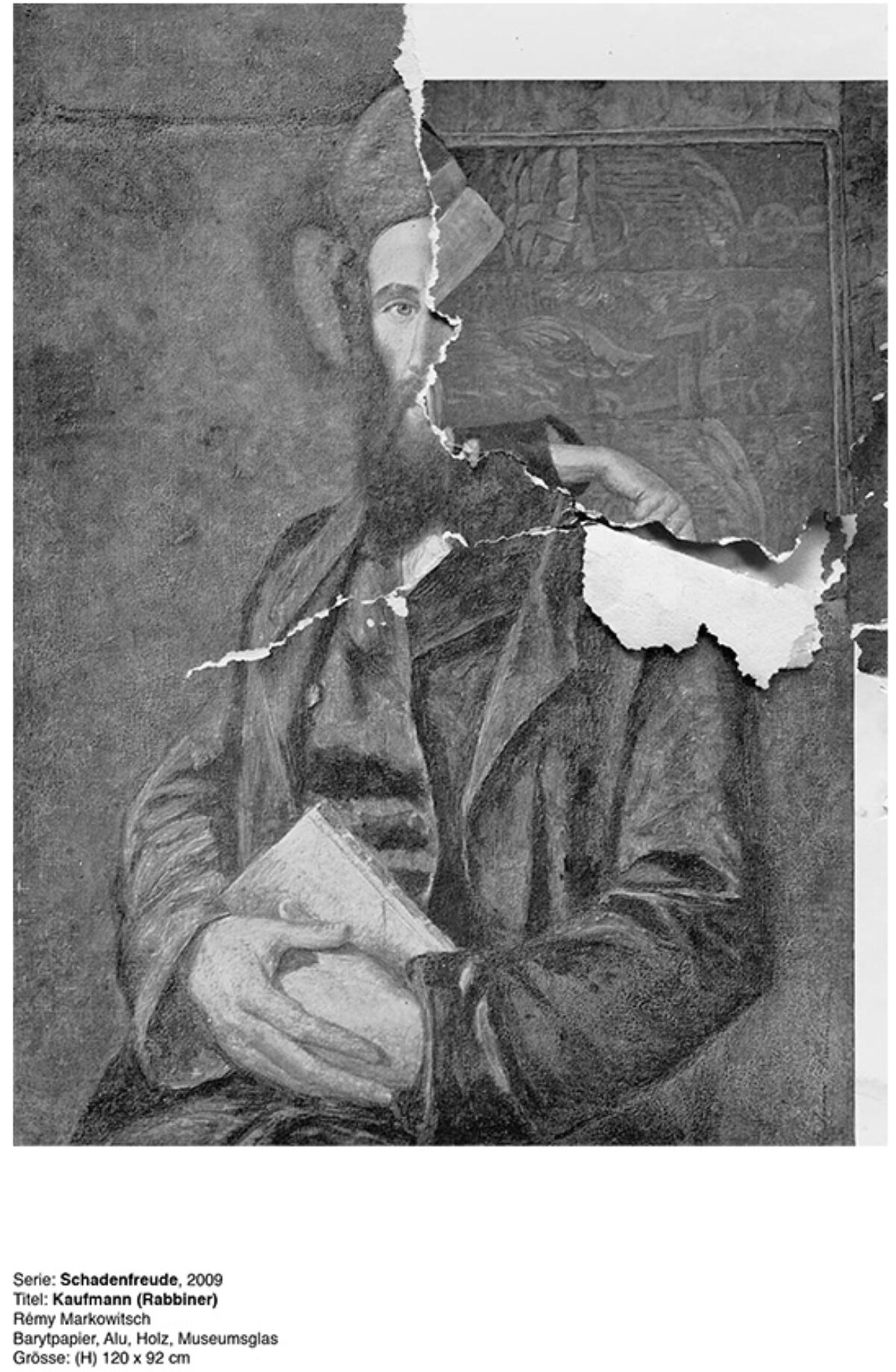

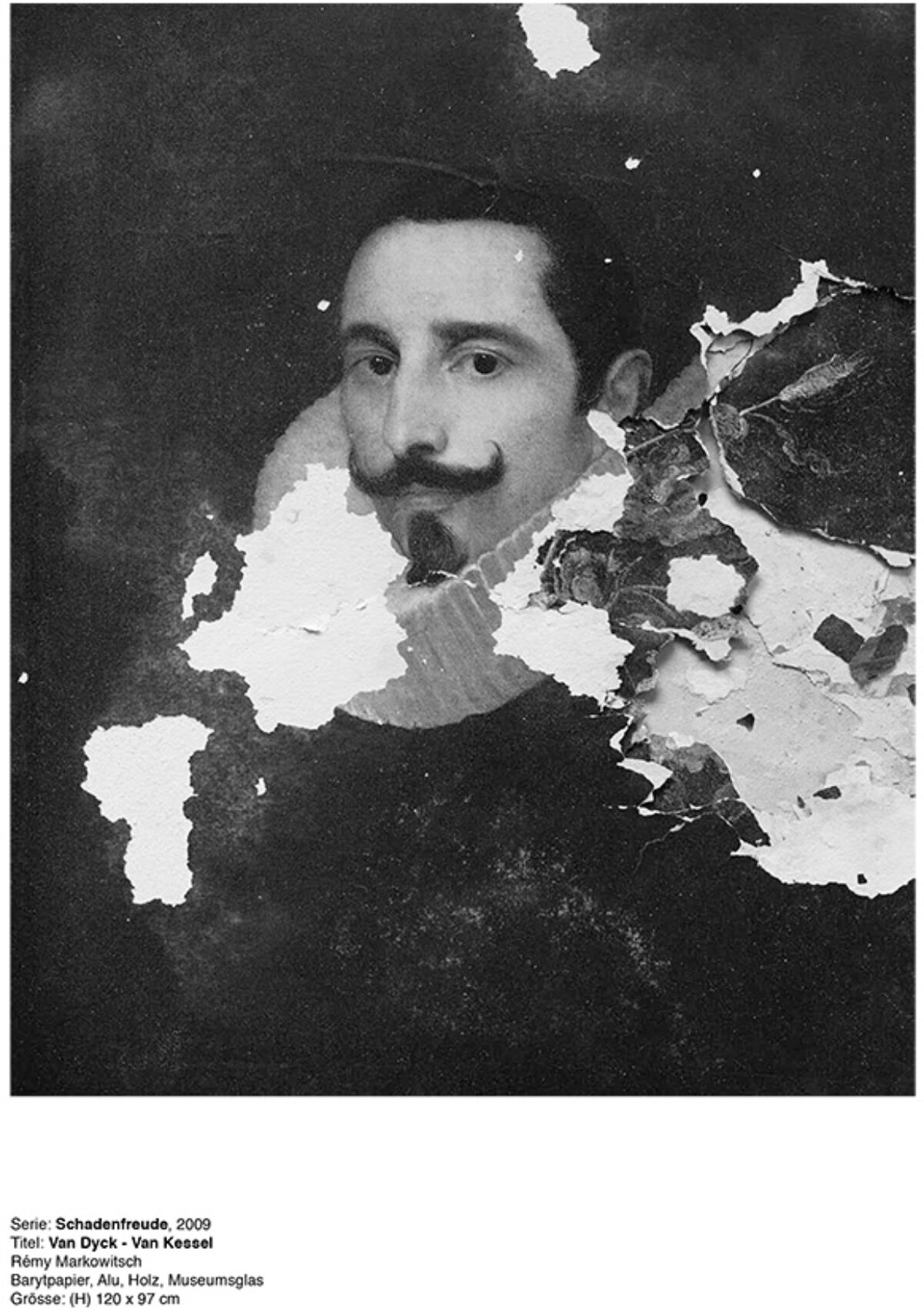

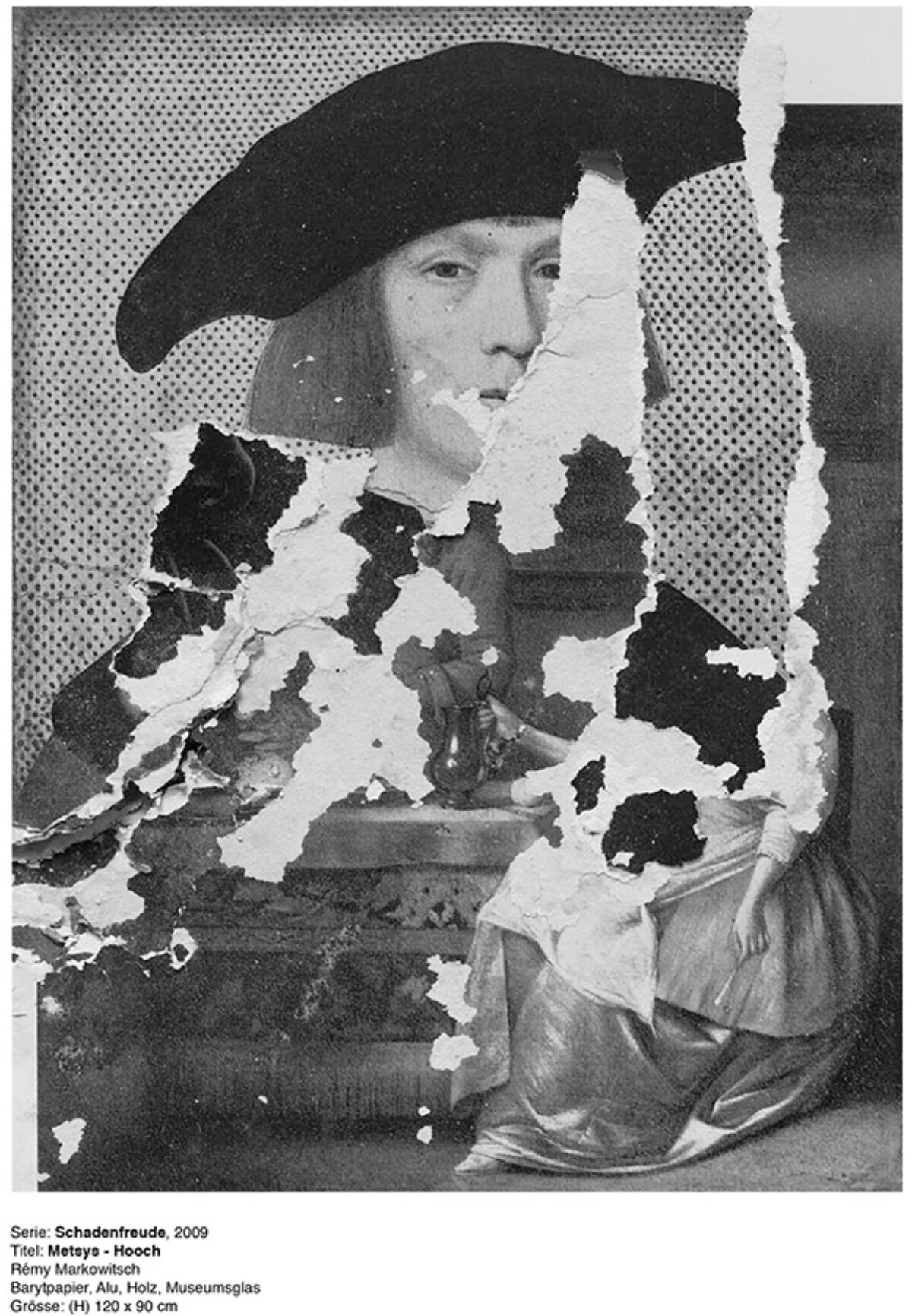

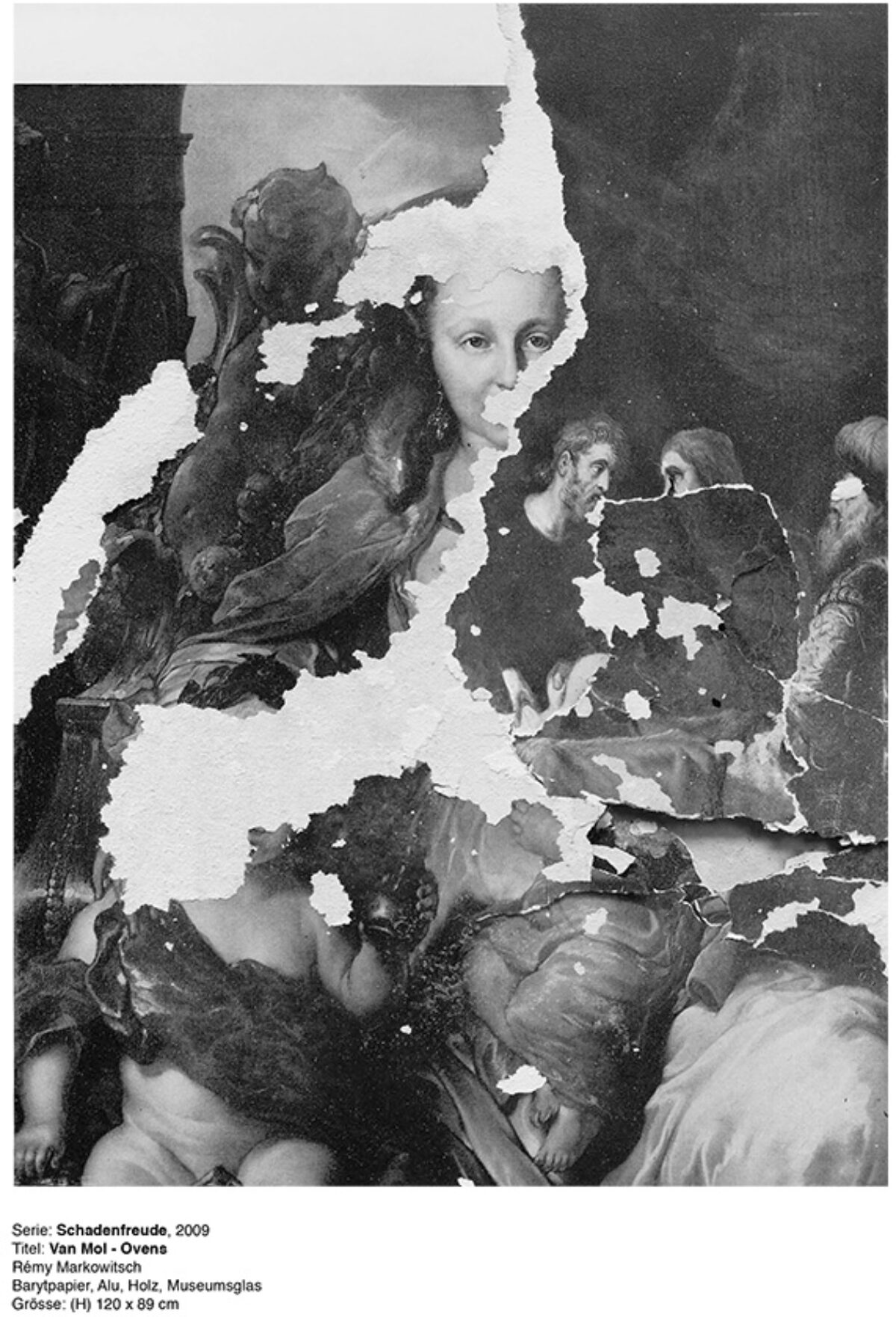

Alle Collagen enthalten ein Moment von Zerstörung und Wiederaufbau. Fragmente aus unterschiedlichen Quellen fügen sich zu einem neuen Bild zusammen. In Rémy Markowitschs Kaufmann (Talmudgelehrter) ist der Aspekt der Zerstörung deutlich sichtbar. Die visuelle Oberfläche des Bildes wird durch unregelmäßige Rissspuren und zerfetztes Papier geprägt, während die materielle Oberfläche homogen erscheint. Das gesamte Werk ist von einem fotografischen Firnis überzogen – wie eine Wasserschicht über einem felsigen Grund. Die Fotografie ist eines von zwölf Bildern aus der Porträtserie Schadenfreude, deren Grundlage ein Auktionskatalog aus dem Jahr 1962 bildet. Doch die darin abgebildeten Kunstwerke wurden nicht durch künstlerische Eingriffe miteinander kombiniert. Vielmehr entsteht ihre Durchdringung durch eine ungewollte Zerstörung: Schimmel hat sich durch das Buch gefressen und dabei verschiedene Bildteile aus unterschiedlichen Seiten übereinander sichtbar gemacht.

Dank dieser Beschädigung entdeckte Markowitsch eine faszinierende Kontinuität im Werk des Hauptkünstlers des Katalogs – des österreichisch-ungarischen Malers Isidor Kaufmann –, der sich bemüht hatte, „die christliche und jüdische Welt als gleichwertig darzustellen“. Durch die Zerstörung der Katalogbilder werden seine Szenen jüdischen Lebens Werken mit christlicher Ikonografie gegenübergestellt und gleichgestellt. Durch diese „zufällige Collage“ erfährt Kaufmanns ursprüngliches Anliegen eine moderne Umsetzung. Markowitsch wählt Bildausschnitte aus dem Katalog, deren fragmentarische Reproduktionen eine kompositorische und thematische Spannung erzeugen. Diese Bildfragmente überträgt er anschließend, um ihren fragilen Zustand für die Ewigkeit zu bewahren. Das vergrößerte Format verstärkt die eigenständige Aussagekraft der zufälligen Bildkombinationen und betont die Idee, dass die Ästhetik der Zerstörung ein lohnenswerter Gegenstand sein kann.

Die Bilder zeigen den Riss zwischen Epochen und Glaubenswelten. Das Ergebnis ist eine Figur, die von den Konflikten ihrer Zeit umgeben und geprägt ist – mit der Kraft zur Versöhnung. Wir blicken sie an, und sie blickt zurück. Obwohl die Zerstörung des Katalogs ein Zufallsereignis war, spiegelt die Symbiose der unterschiedlichen Bilder genau die Arbeitsweise Markowitschs wider – eines Künstlers, dessen Werke sich mit kultureller Aneignung und medialer Bildproduktion beschäftigen. In seinem Projekt On Travel (2004) beleuchtet und überlagert er Buchseiten, um Wissensspeicher und -vermittler zu erforschen.

Text von Cora Waschke