Geboren 1947 in Kriens, Schweiz, lebt in München

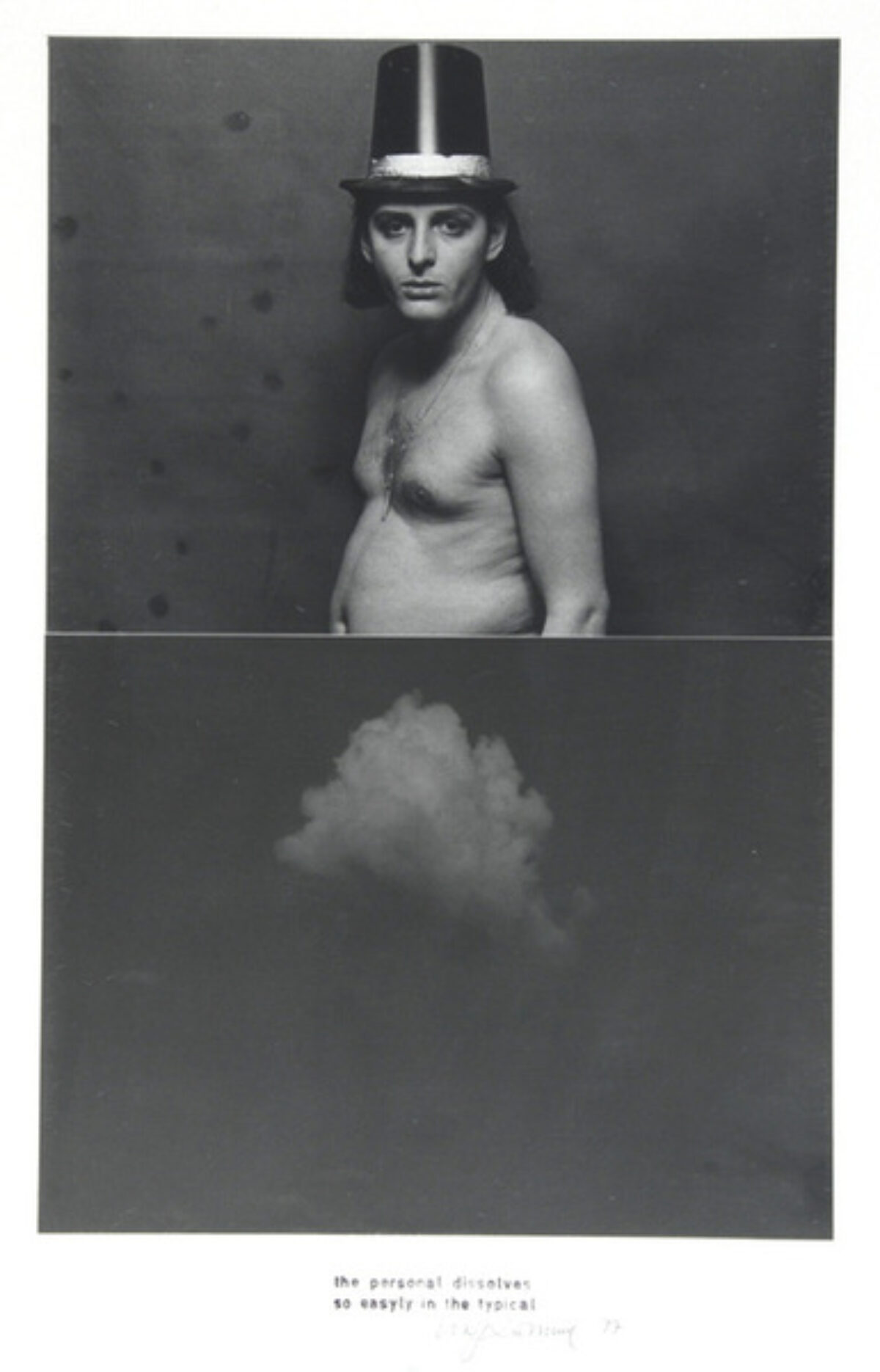

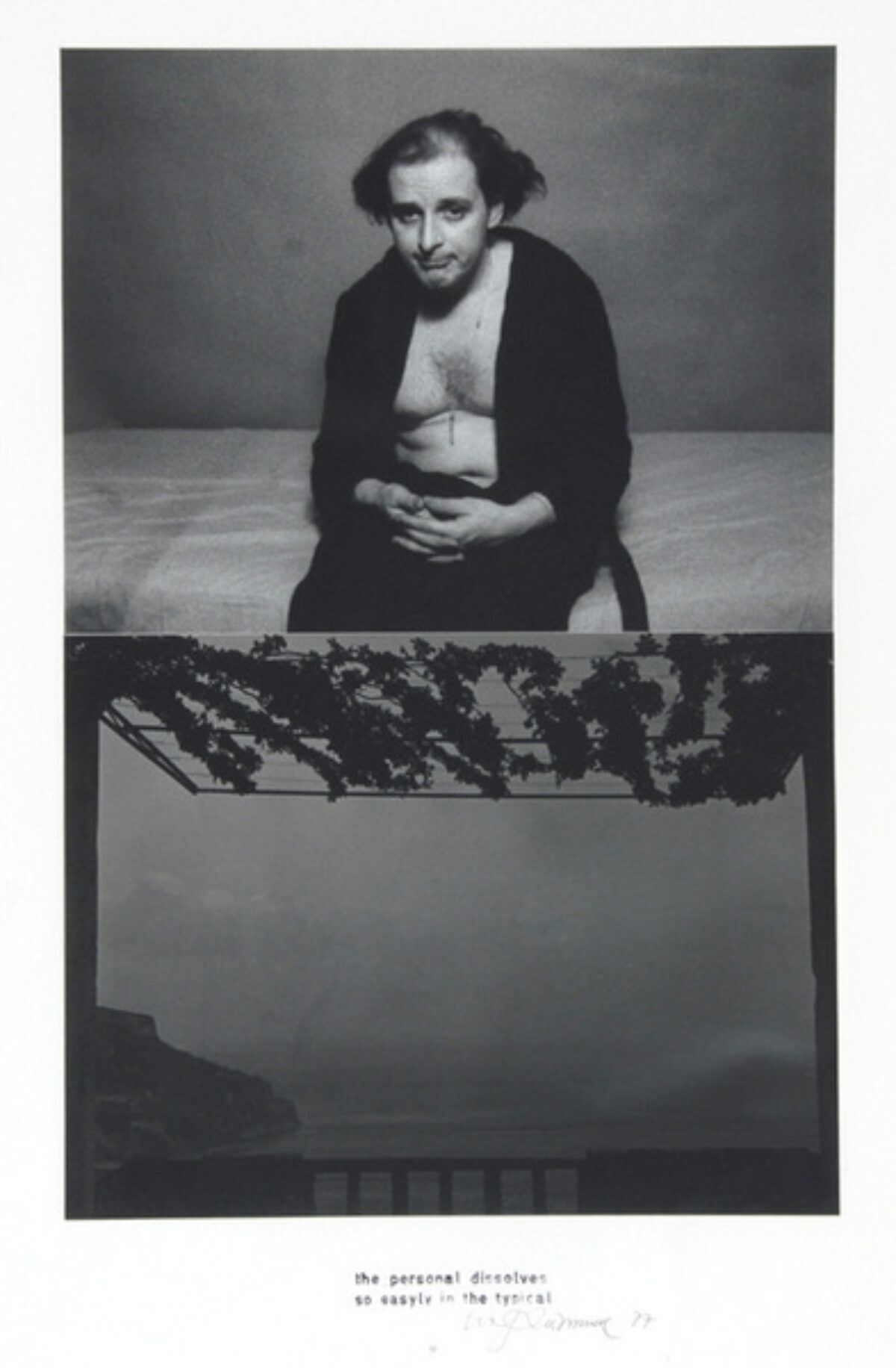

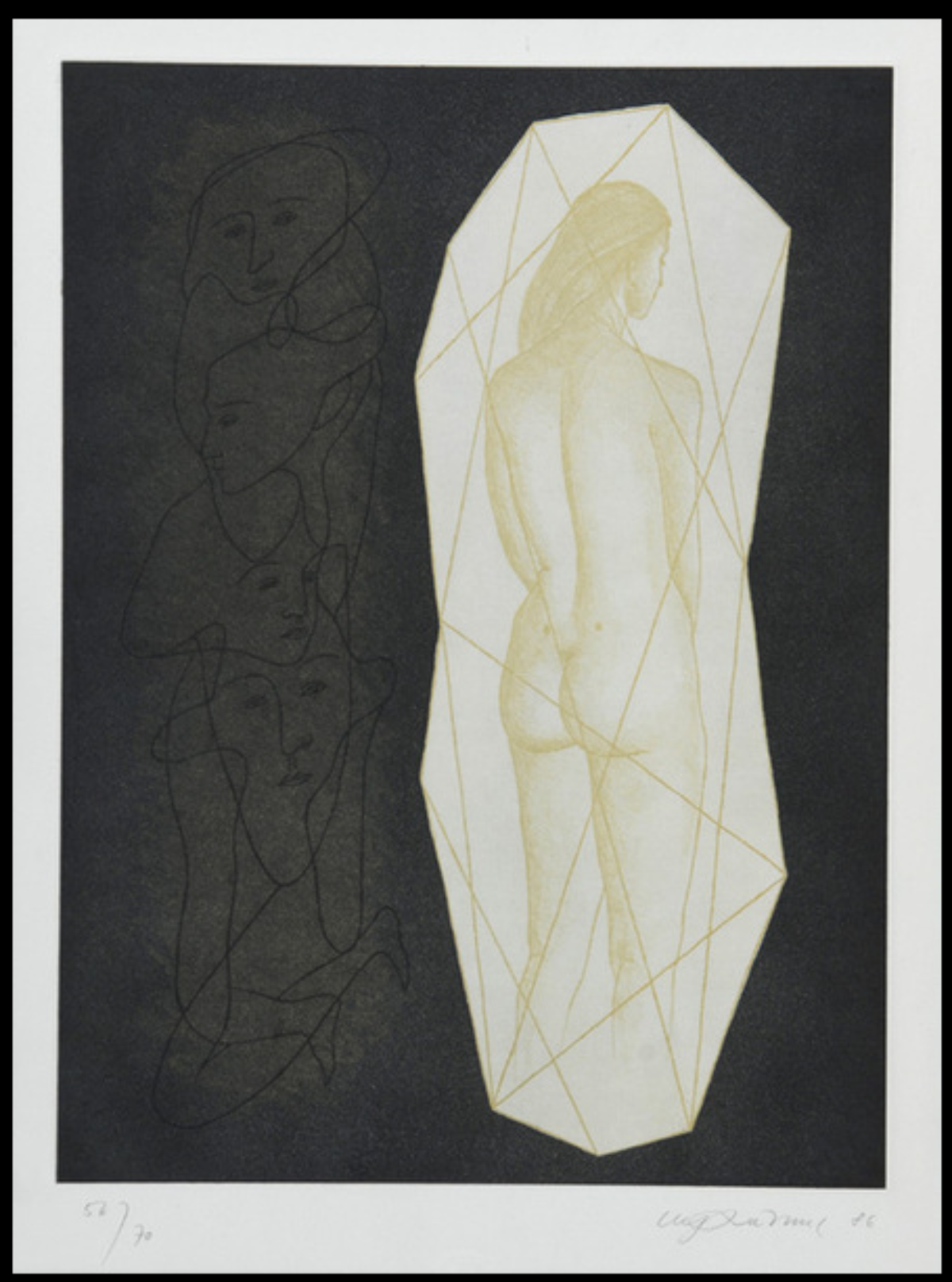

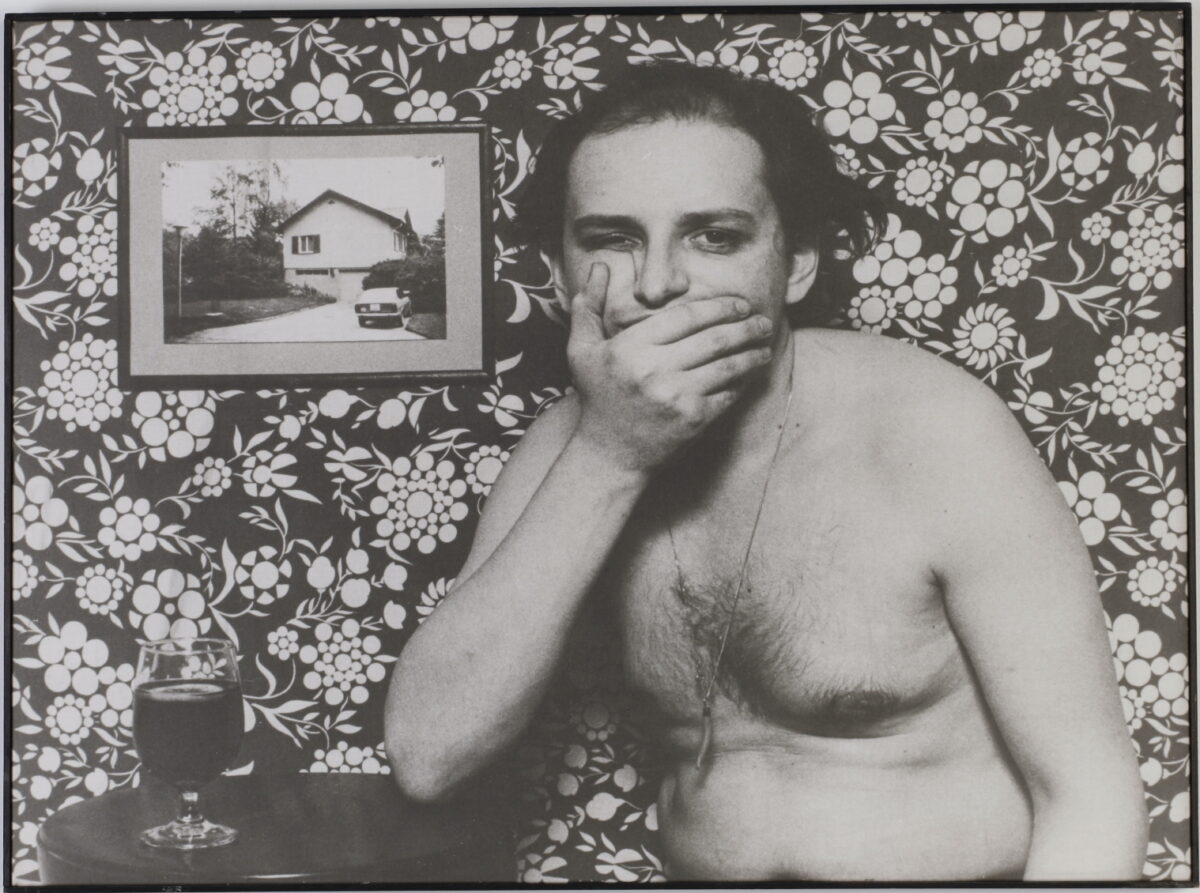

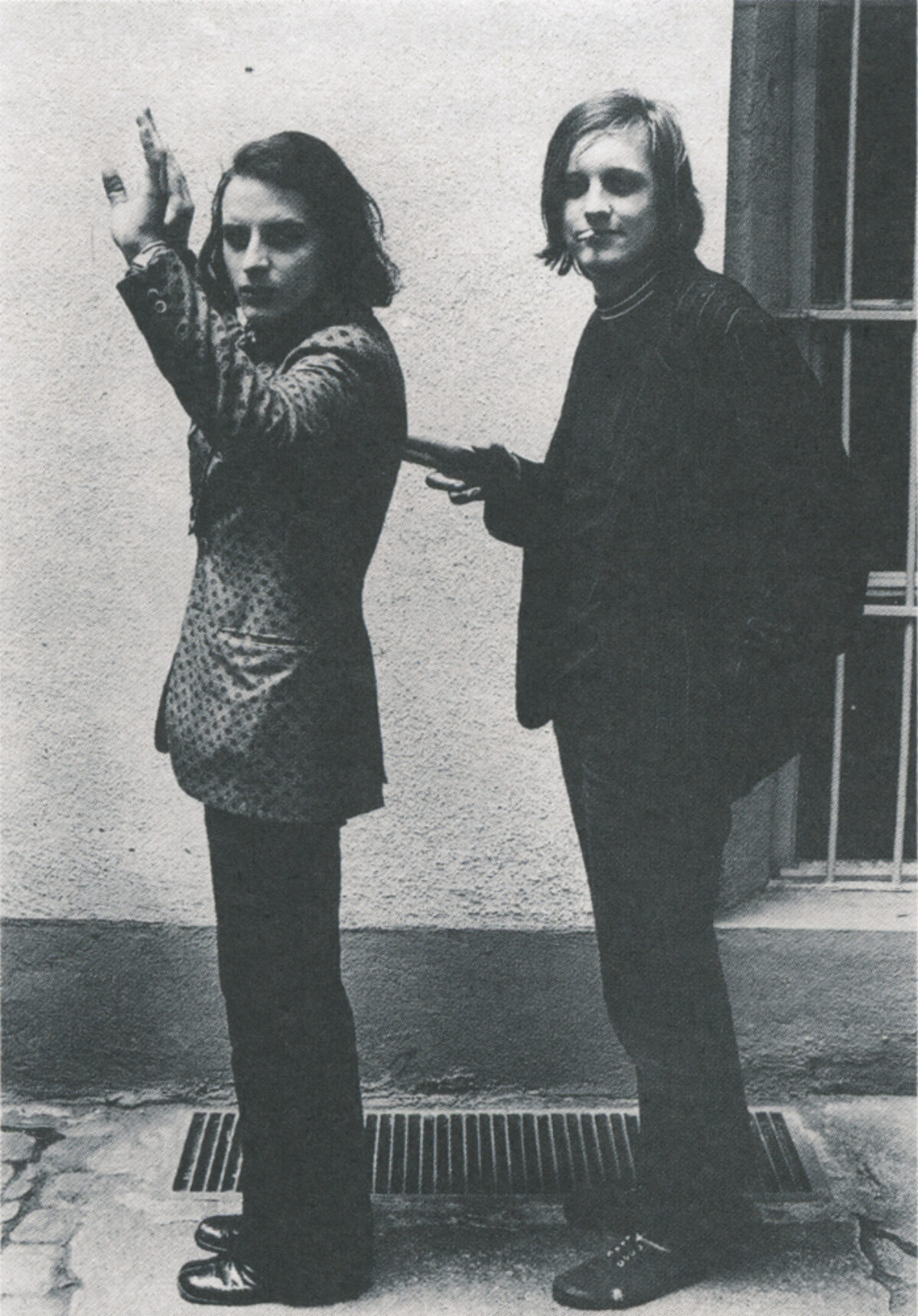

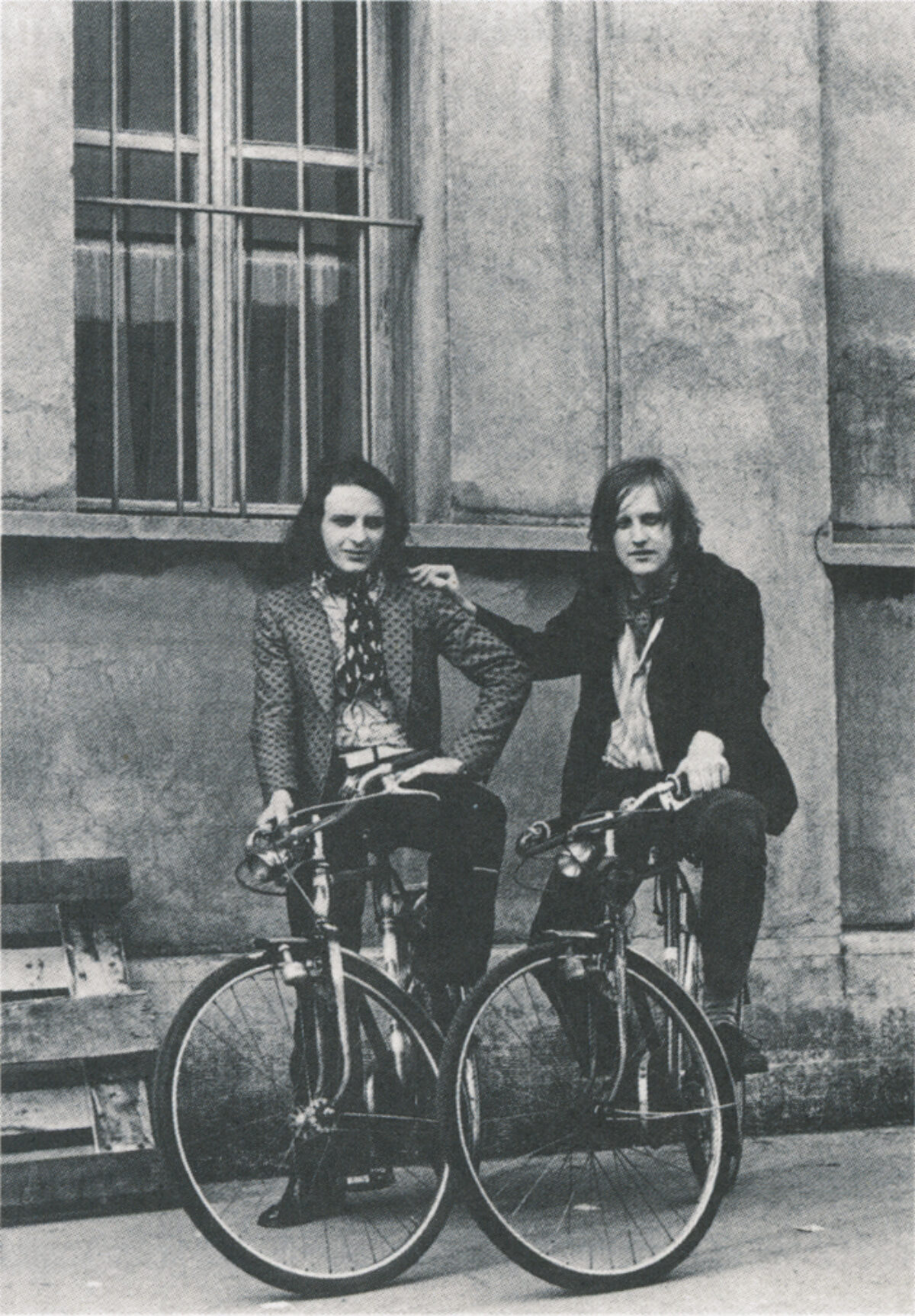

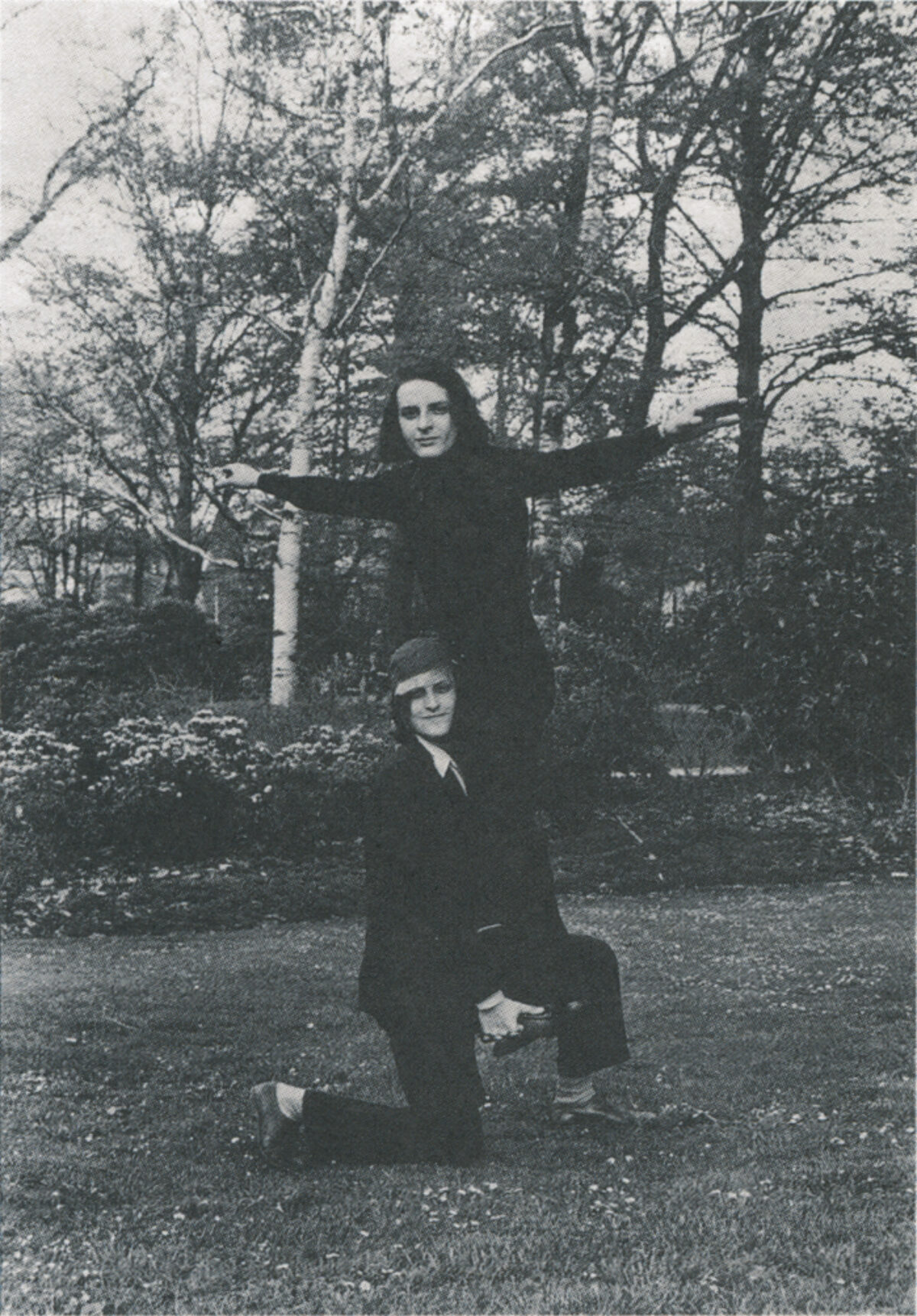

Seit den 1970er-Jahren dokumentiert Urs Lüthi sich selbst mithilfe der Fotografie. Dabei experimentiert er mit dem, was die amerikanische Philosophin Judith Butler einige Jahre später, 1990, in ihrem Buch Gender Trouble als „performative Identität“ bezeichnete – eine Identität, die jeder Mensch jederzeit und an jedem Ort einnehmen kann, im Gegensatz zur ontologischen Identität. Durch globale Massenmedien wie Fernsehen, Presse und Internet sind wir heute mehr denn je mit den unterschiedlichsten Rollen konfrontiert, die durch sozialen Status, Geschlecht, Klasse, Kultur oder Religion bestimmt werden. Daher nehmen Menschen zunehmend spezifische Rollen an. Laut Judith Butler wird unsere ursprüngliche, ontologische Identität heute geschwächt und zunehmend durch performative Identitäten ersetzt.

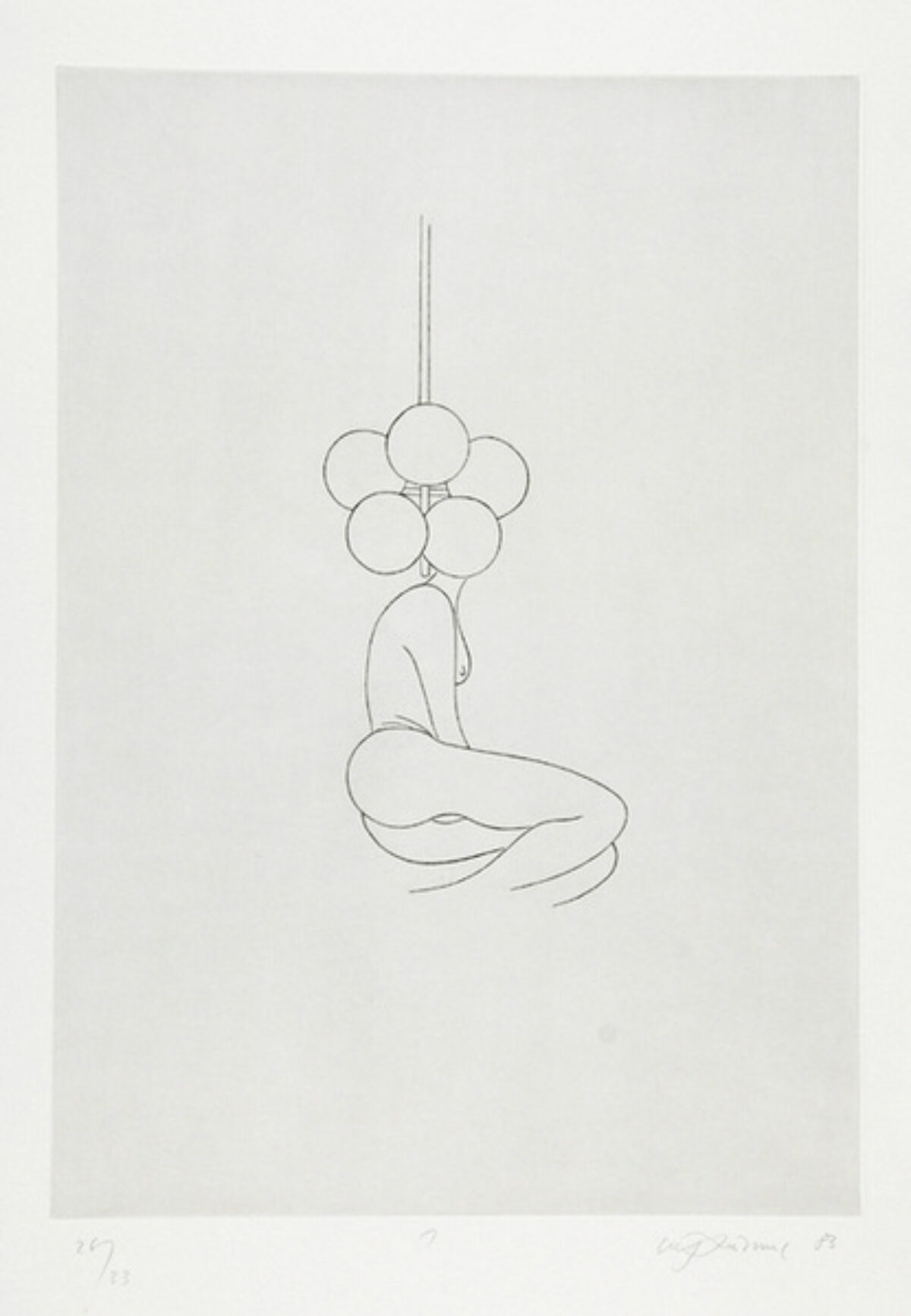

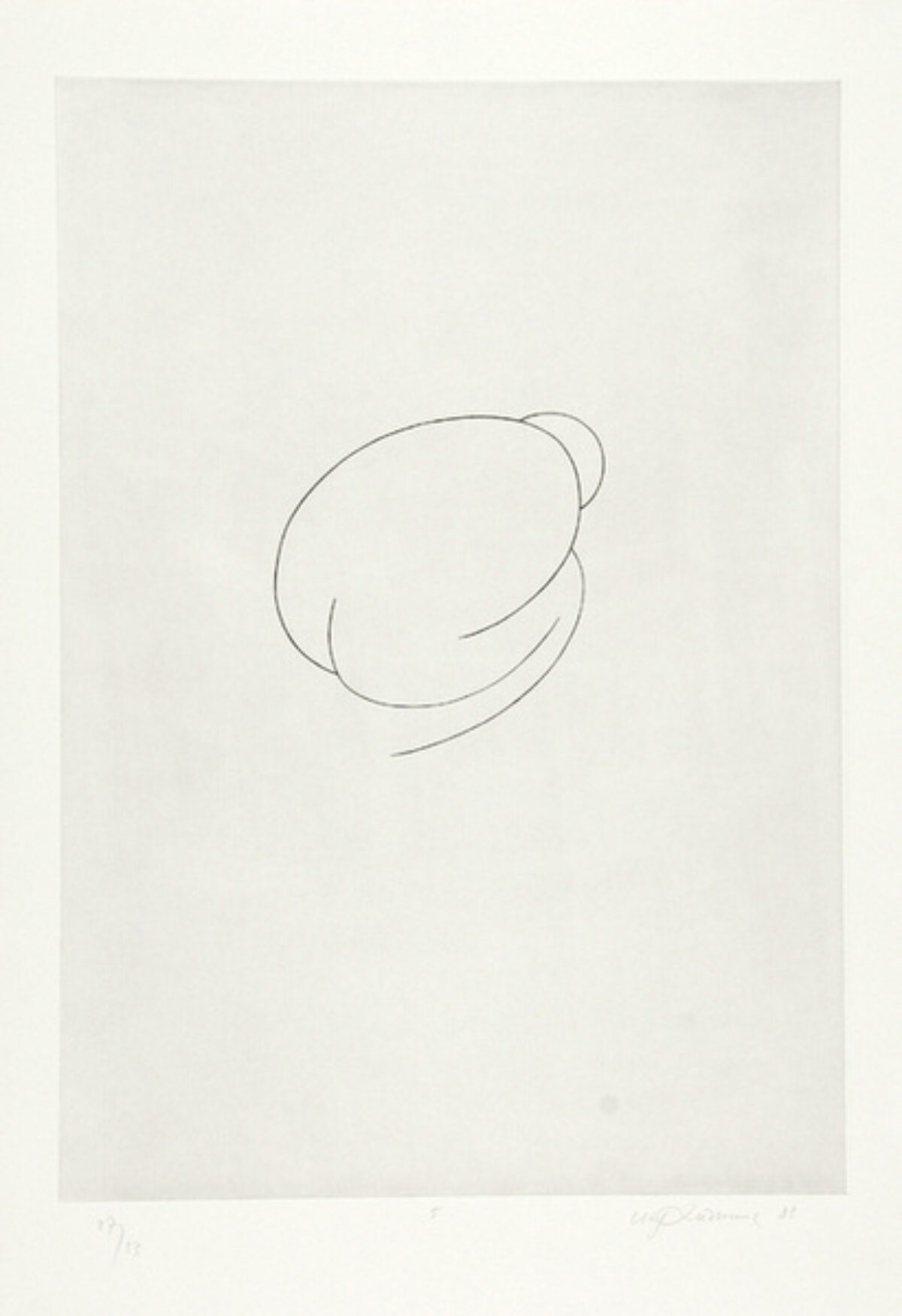

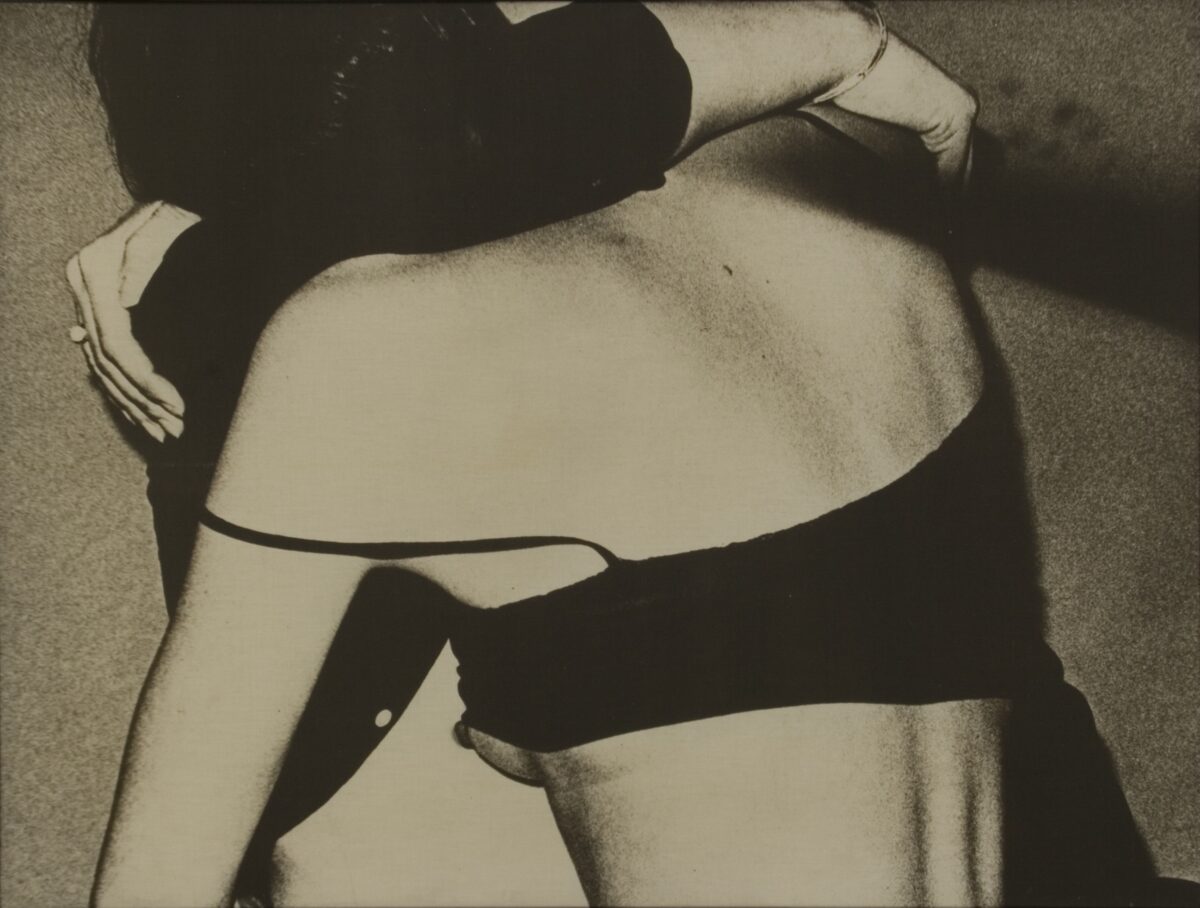

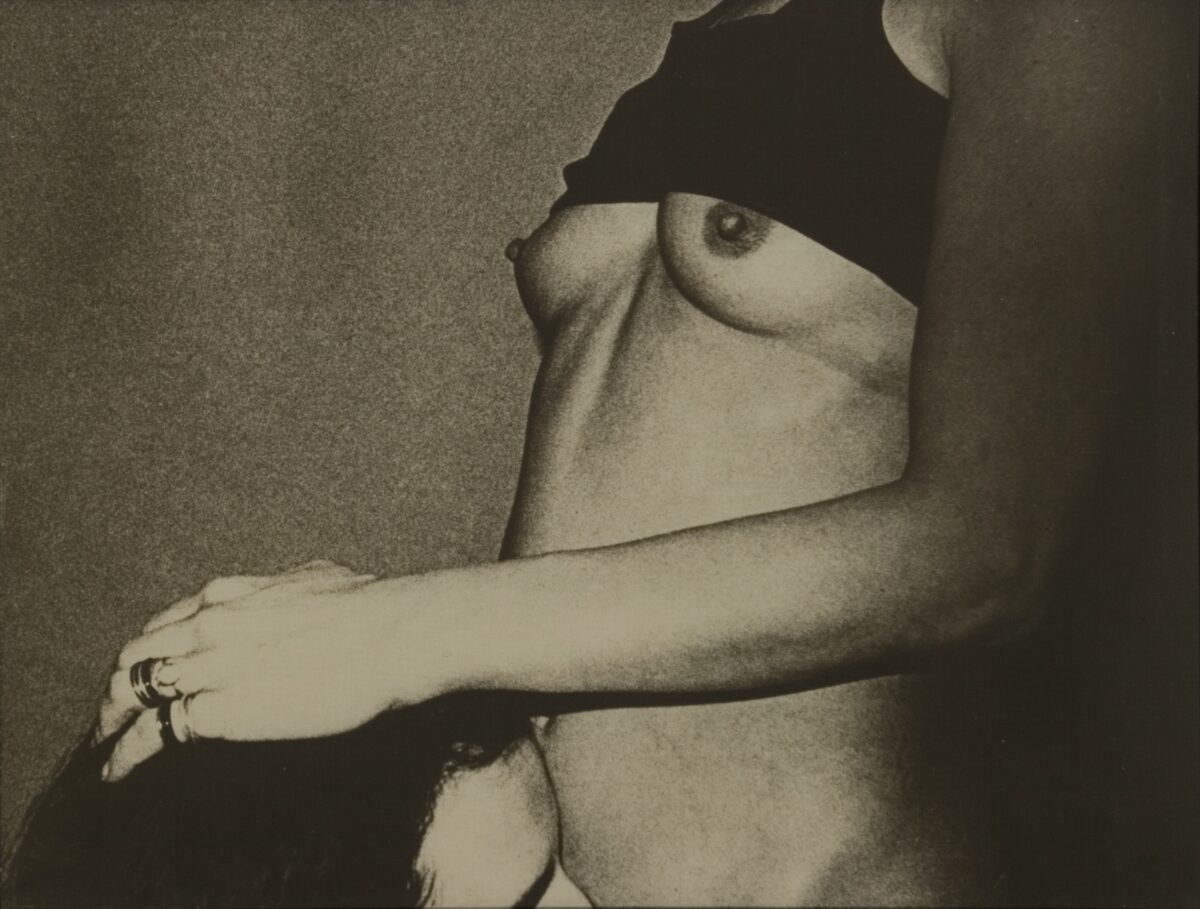

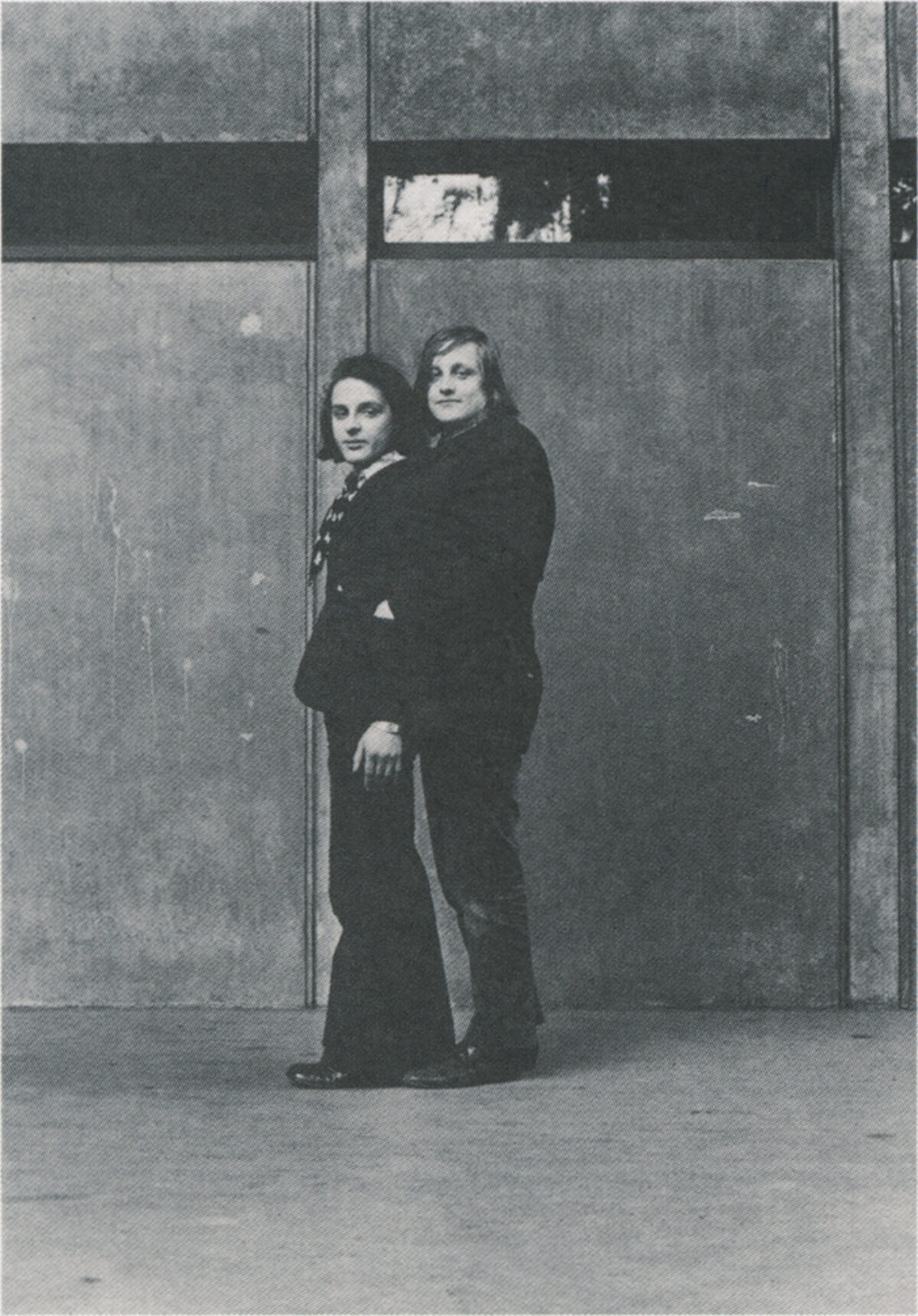

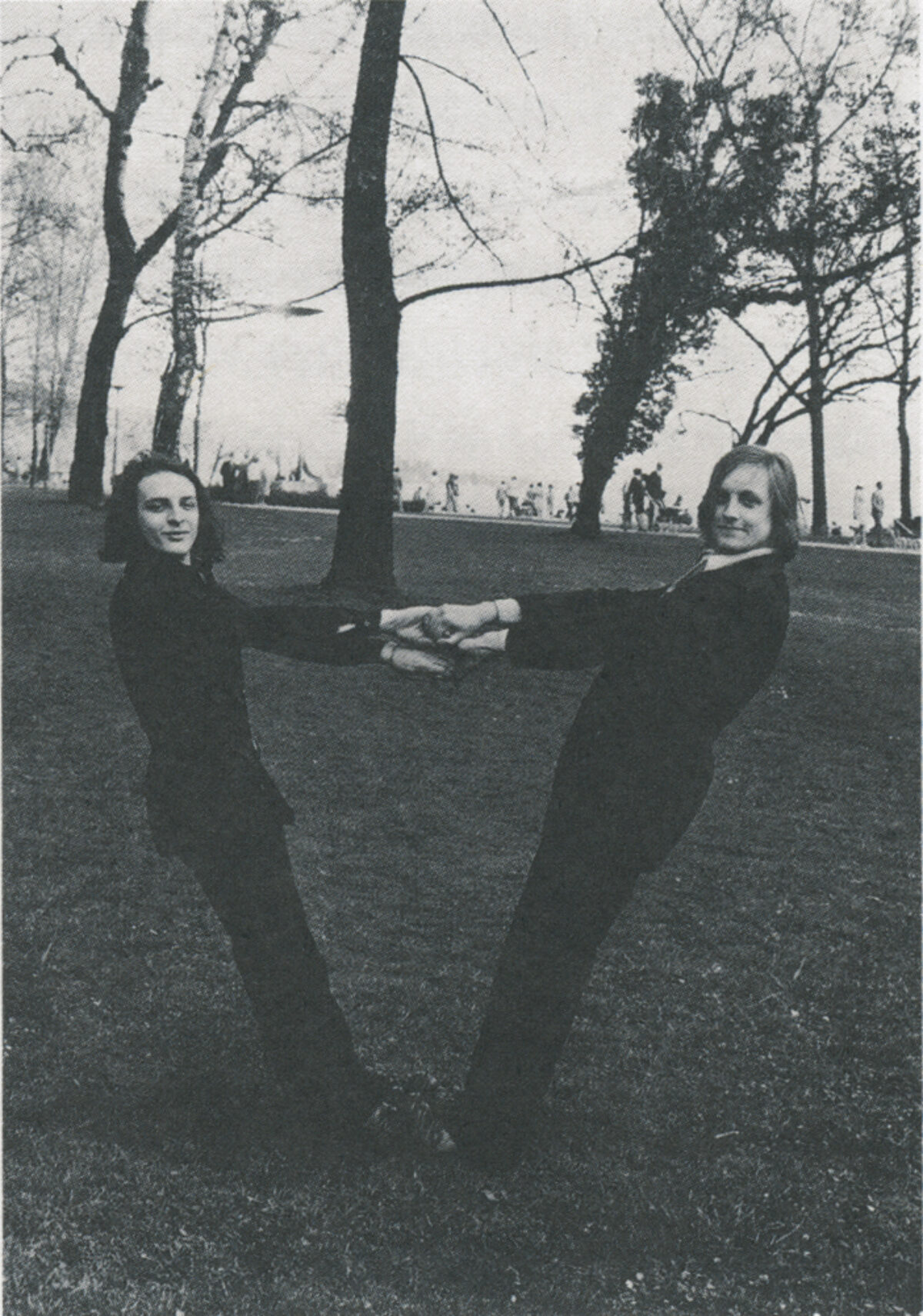

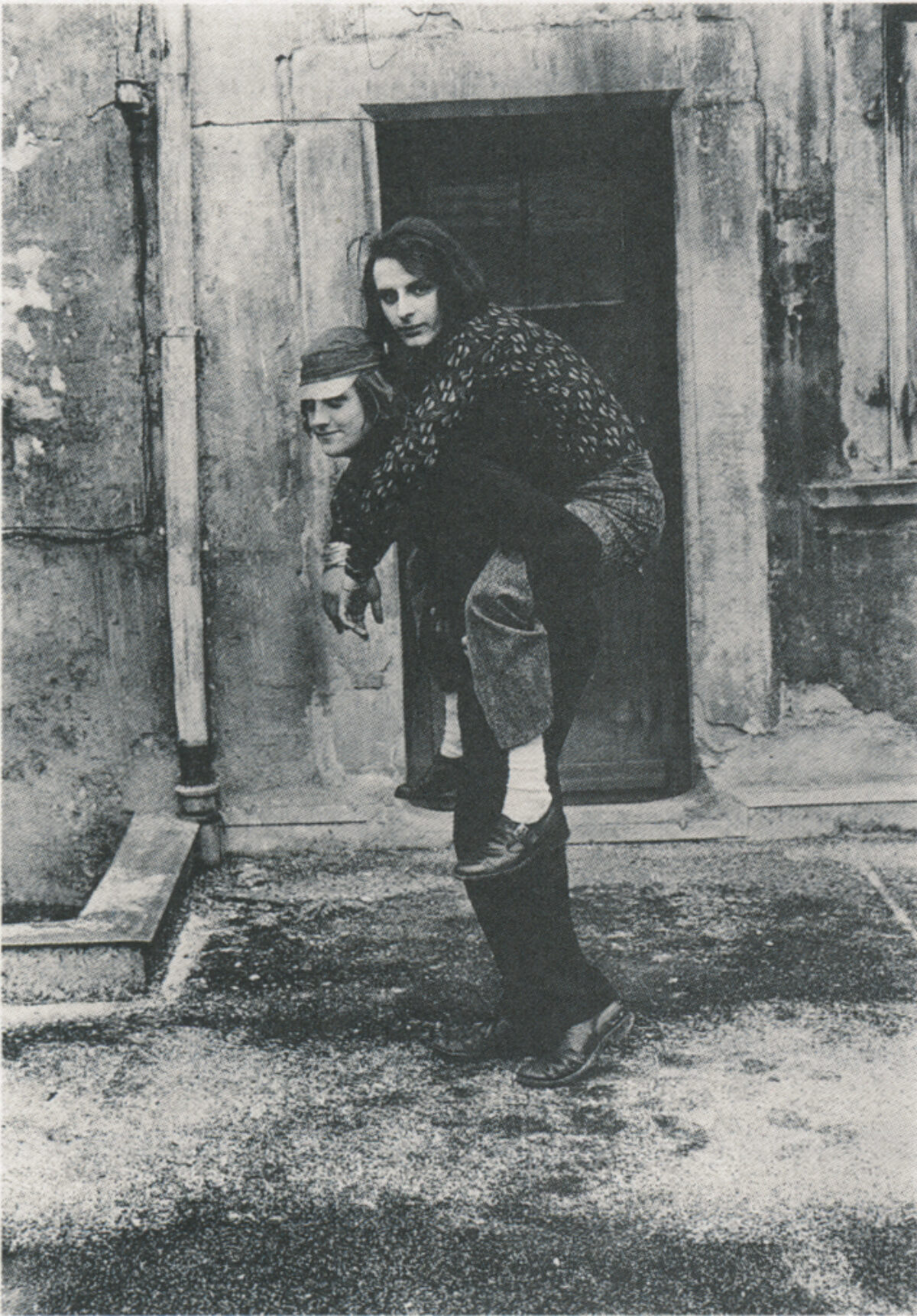

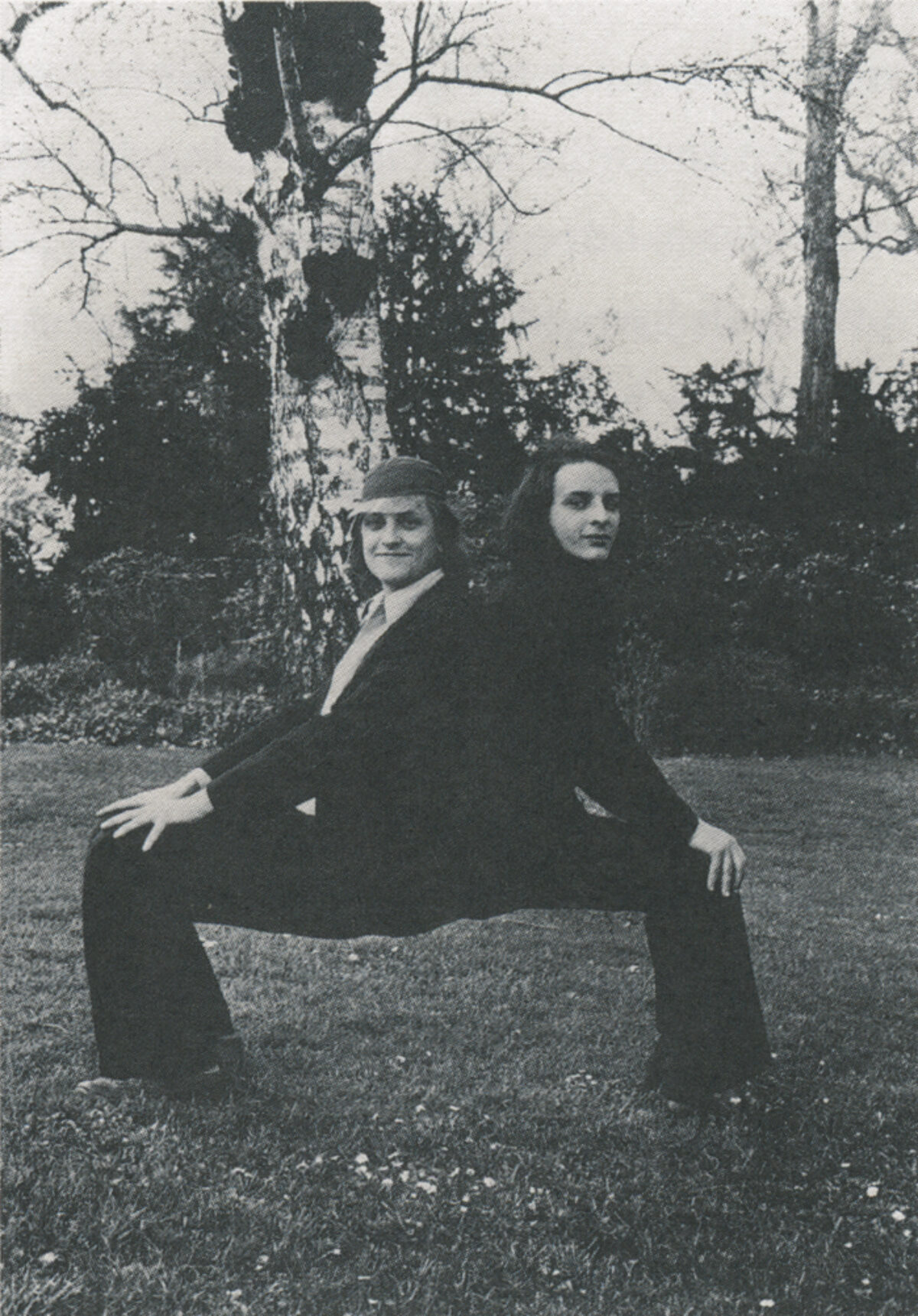

Eine dieser Identitäten ist geschlechtlich bestimmt: die Rolle, Mann oder Frau zu sein. In den 1970er-Jahren kleidete sich Lüthi, ein schlanker junger Mann, als Frau und posierte vor der Kamera. Die Serie Androgyny beschäftigt sich mit den Grenzen zwischen männlichem und weiblichem Verhalten. Obwohl die Fotografien verführerisch wirken, entlarven sie zugleich die mit den Geschlechterrollen verbundenen Klischees. In solchen Performances steckt jedoch ein Potenzial – wie auch Judith Butler in ihrem Buch betont. Durch performative Verschiebungen – etwa wenn ein Mann als Frau auftritt – entstehen absurde Situationen, deren Wesen darin besteht, den Status quo zu persiflieren und dadurch zu untergraben. Deshalb schreibt Judith Butler der Farce nicht nur in der Kunst, sondern auch in der Gesellschaft ein kritisches Potenzial zu.

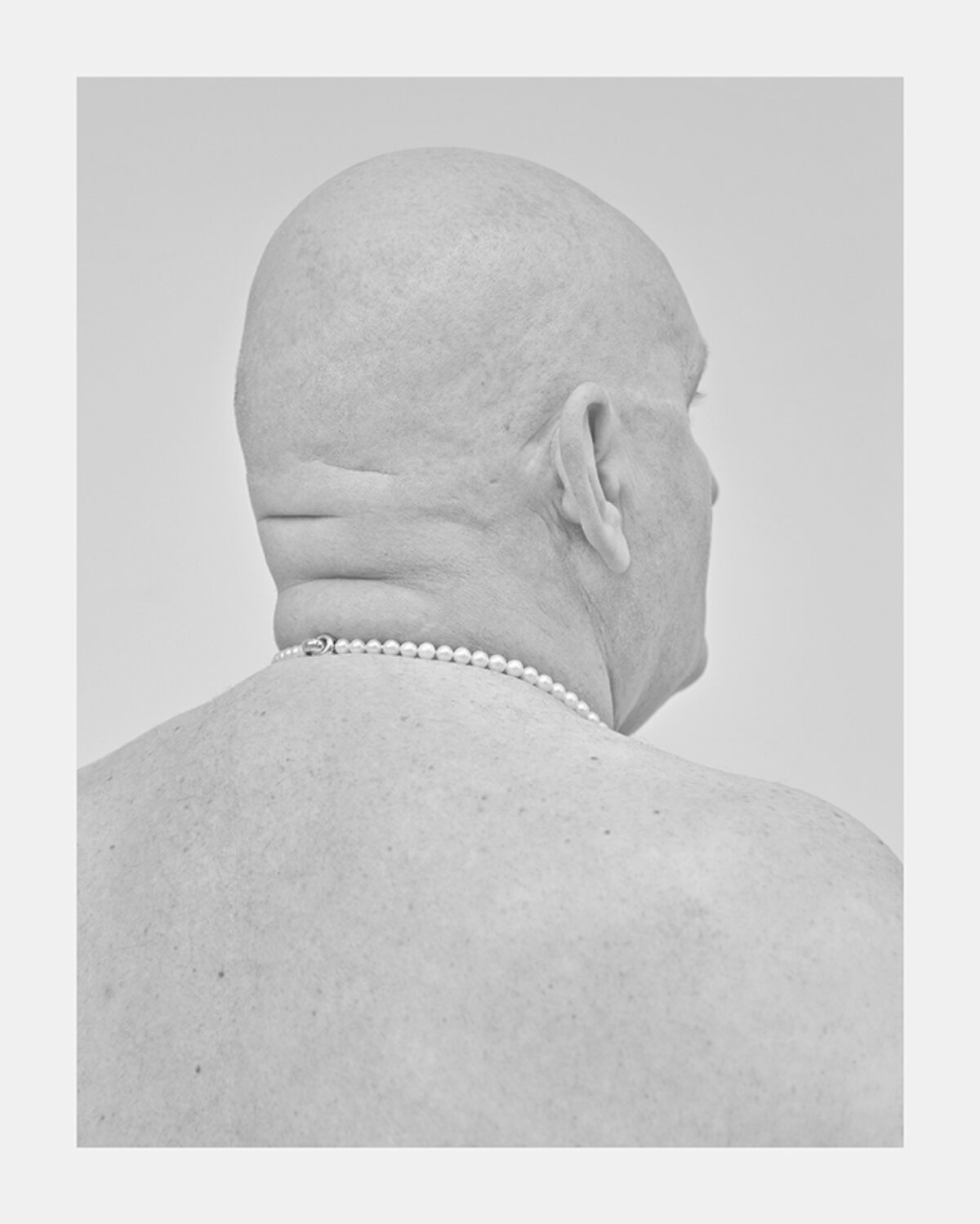

Als Lüthi 2001 die Schweiz bei der Biennale von Venedig vertrat, kommentierte der Performer in seinen Auftritten die Vorstellungen eines besseren, gesünderen, erfolgreicheren Lebens – ganz wie in den allgegenwärtigen Werbebotschaften. Ein älterer Mann in Sportschuhen – der Künstler selbst – trägt schwarze Freizeitshorts und ein T-Shirt, aber auch einen wenig athletischen, hervorstehenden Bauch. In der einen Hand hält er eine blühende Rose, in der anderen einen schwarzen Plastiksack. Oder er posiert auf einem weißen Sockel wie eine Venus, und sein vom Alter gezeichnetes Gesicht versucht unter der Bildunterschrift „Art is the better Life“ ein glückliches Lächeln – vergeblich. Und plötzlich offenbart sich vor dem Publikum die ganze absurde Leere, die selbst zu einem ästhetischen Klischee der Werbung geworden ist. „Ich nehme die Sünden dieser Welt auf – die ästhetischen. Und dann gehe ich nach Hause und mache etwas Schönes daraus. Damit wir nicht so sehr darunter leiden müssen“, erklärt Lüthi.

Text von Noemi Smolik