Geboren 1954 in Jena, Deutschland, lebt in Hamburg

Werner Büttner provoziert gern – nicht nur mit seinen Gemälden, sondern auch durch die Gründung aktivistischer Gruppen und vor allem mit Worten. Ob es sich um erotische Szenen mit vermenschlichten Tieren oder um SS-Offiziersstiefel aus Leder handelt, oder um schockierende Aussagen – Büttners Ziel ist es stets, Bewegung in das stagnierende Gewässer der öffentlichen Meinung zu bringen. Gemeinsam mit den Brüdern Albert und Markus Oehlen sowie Martin Kippenberger gehört Büttner zu jener Künstlergeneration, die Ende der 1970er-Jahre nicht nur eine Rückkehr zur Malerei verkündete, sondern auch einen neuen gesellschaftspolitischen Ansatz wagte. Ernüchtert von der gesellschaftlichen Entwicklung, die sich offensichtlich nicht in Richtung einer besseren Zukunft – wie von der modernen Utopie erträumt – bewegte, begannen diese Künstler, frühere Ideale sarkastisch umzuformen. „Auch ich will einen warmen Ort, von dem aus ich im Namen des Guten auf Leute schießen kann“ – so lauteten etwa Büttners schockierende Kommentare als Reaktion auf die leeren Phrasen der politisch engagierten Generation von 1968.

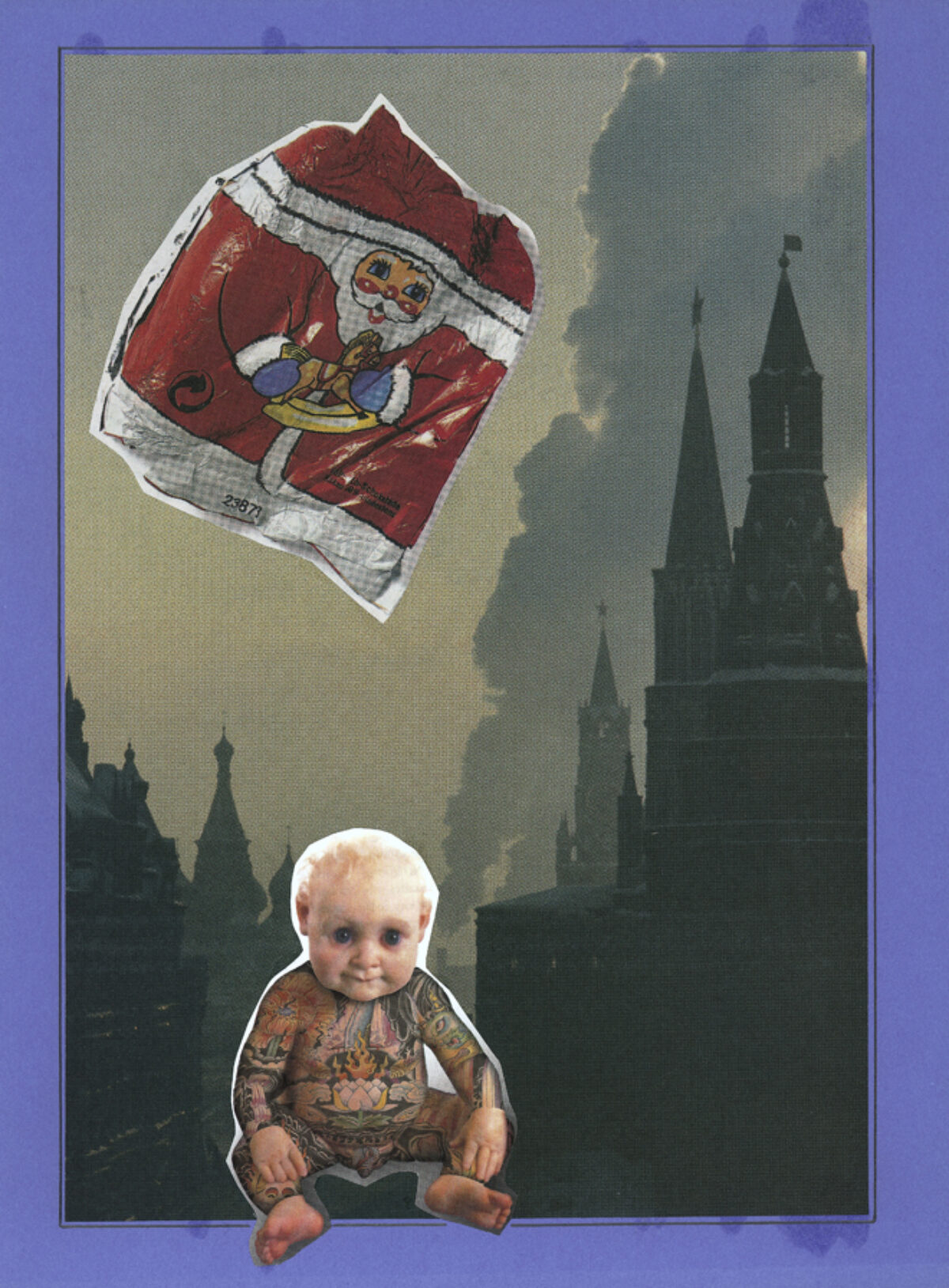

Als Büttner 1979 ein Wandgemälde für die Hamburger Buchhandlung Welt malte und später wegen Pornografie verklagt wurde, gründete er die Liga gegen widersprüchliches Verhalten. Und als Georg Herold aus der DDR in den Westen kam, gründete er gemeinsam mit ihm und Albert Oehlen im Jahr 1980 die Samenbank für Flüchtlinge aus der DDR – absurde Gründungen, die die deutsche Neigung, Vereine zu bilden, und deren oft absurde Ziele persiflieren.

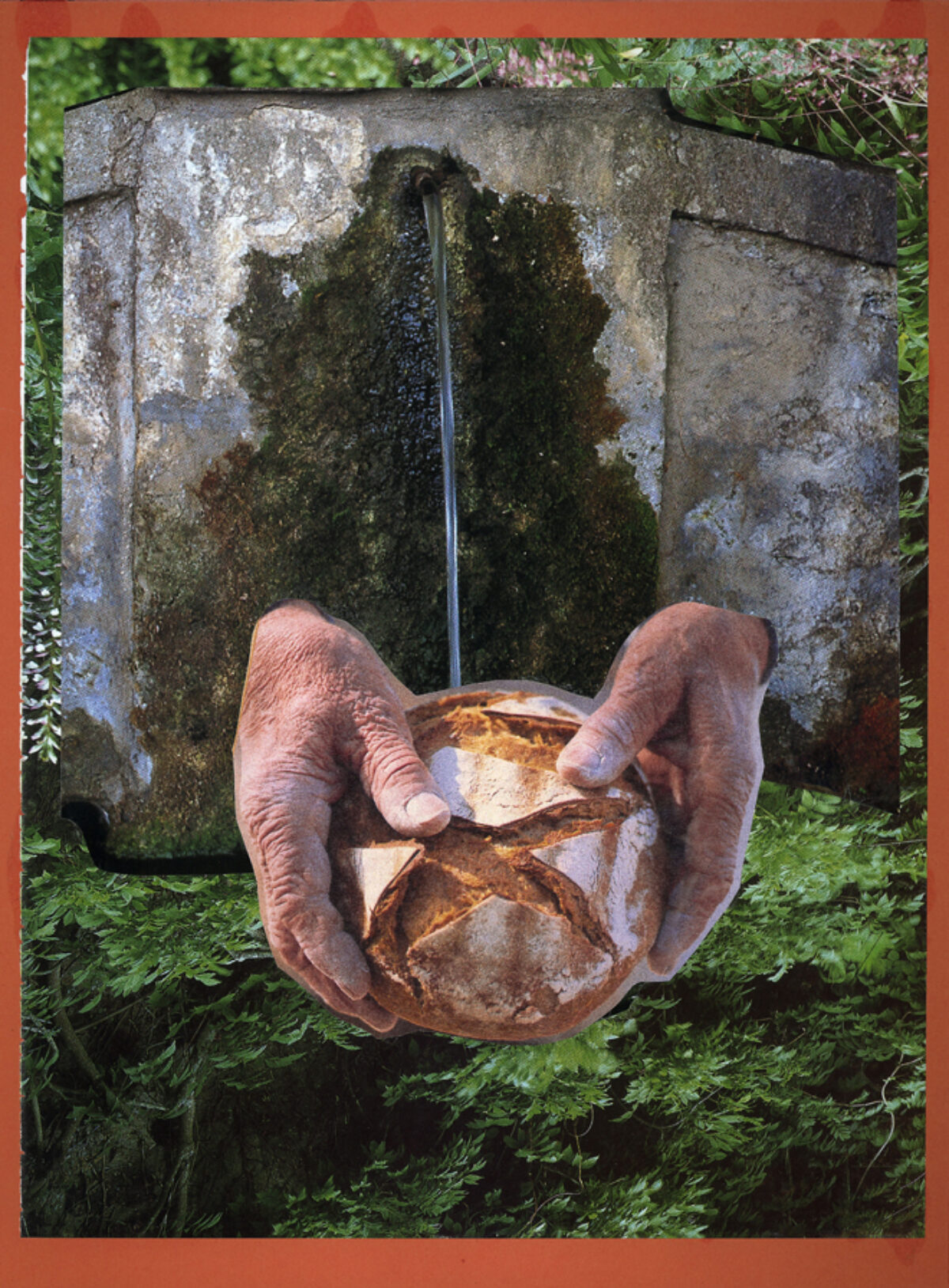

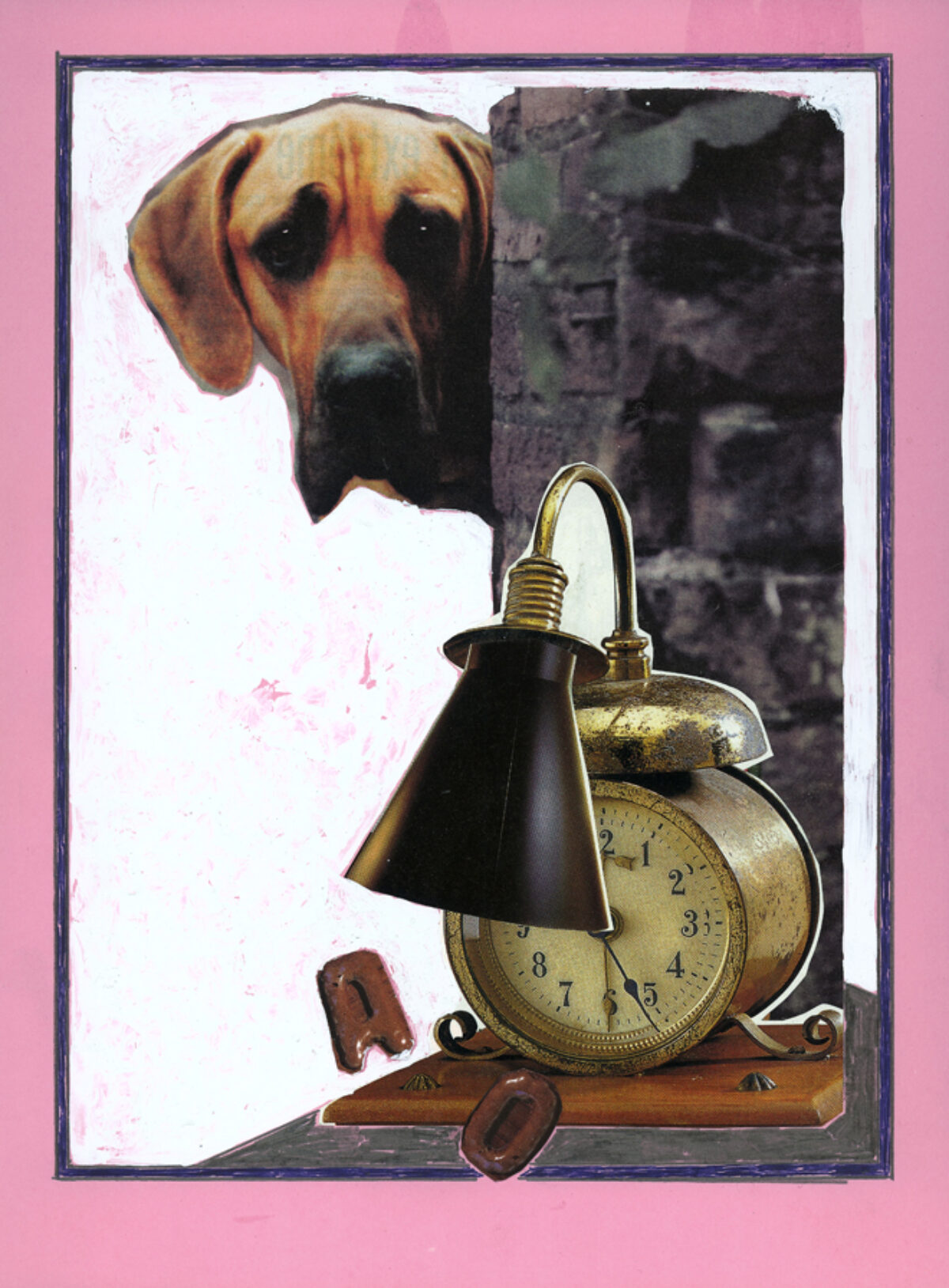

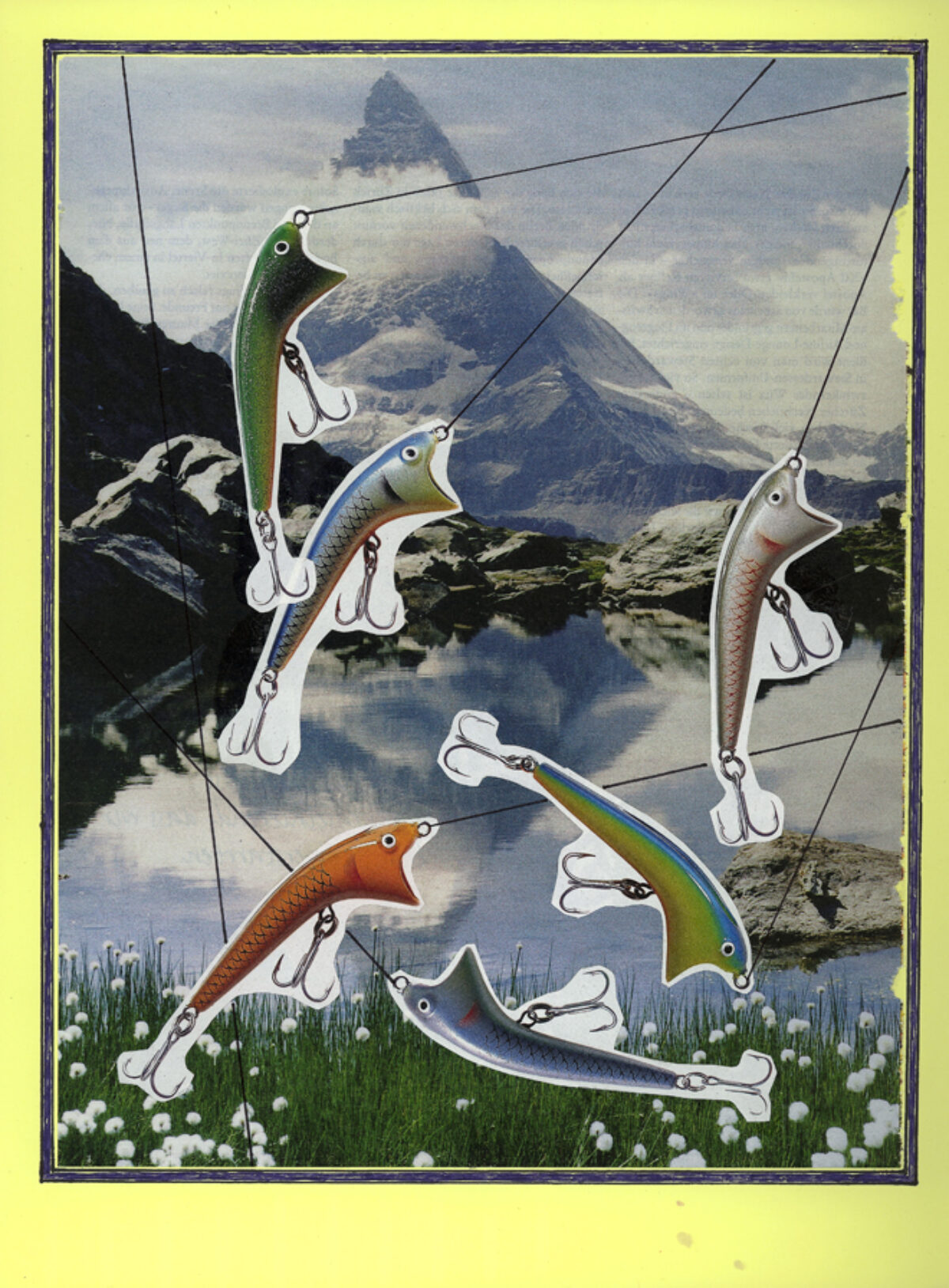

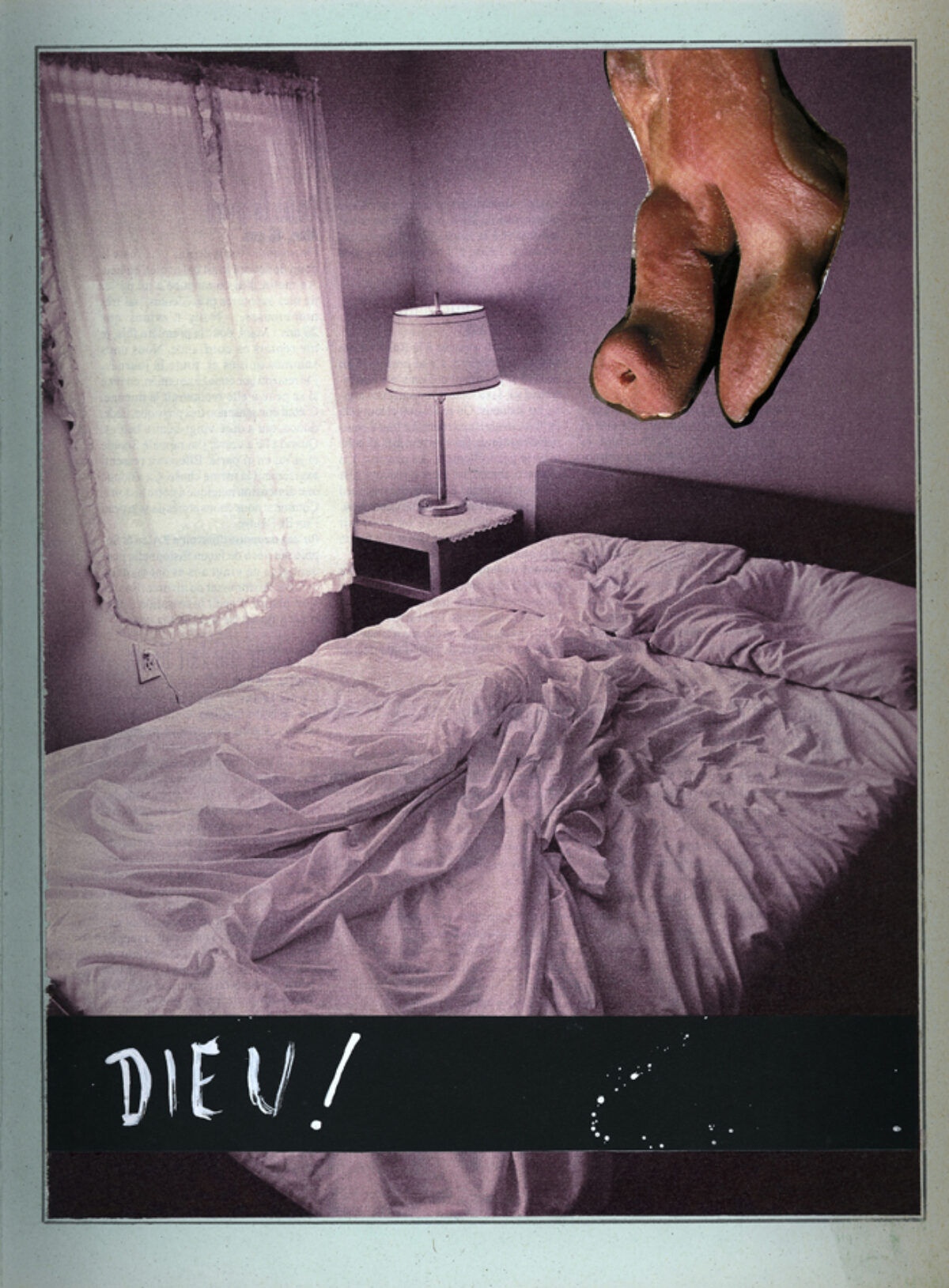

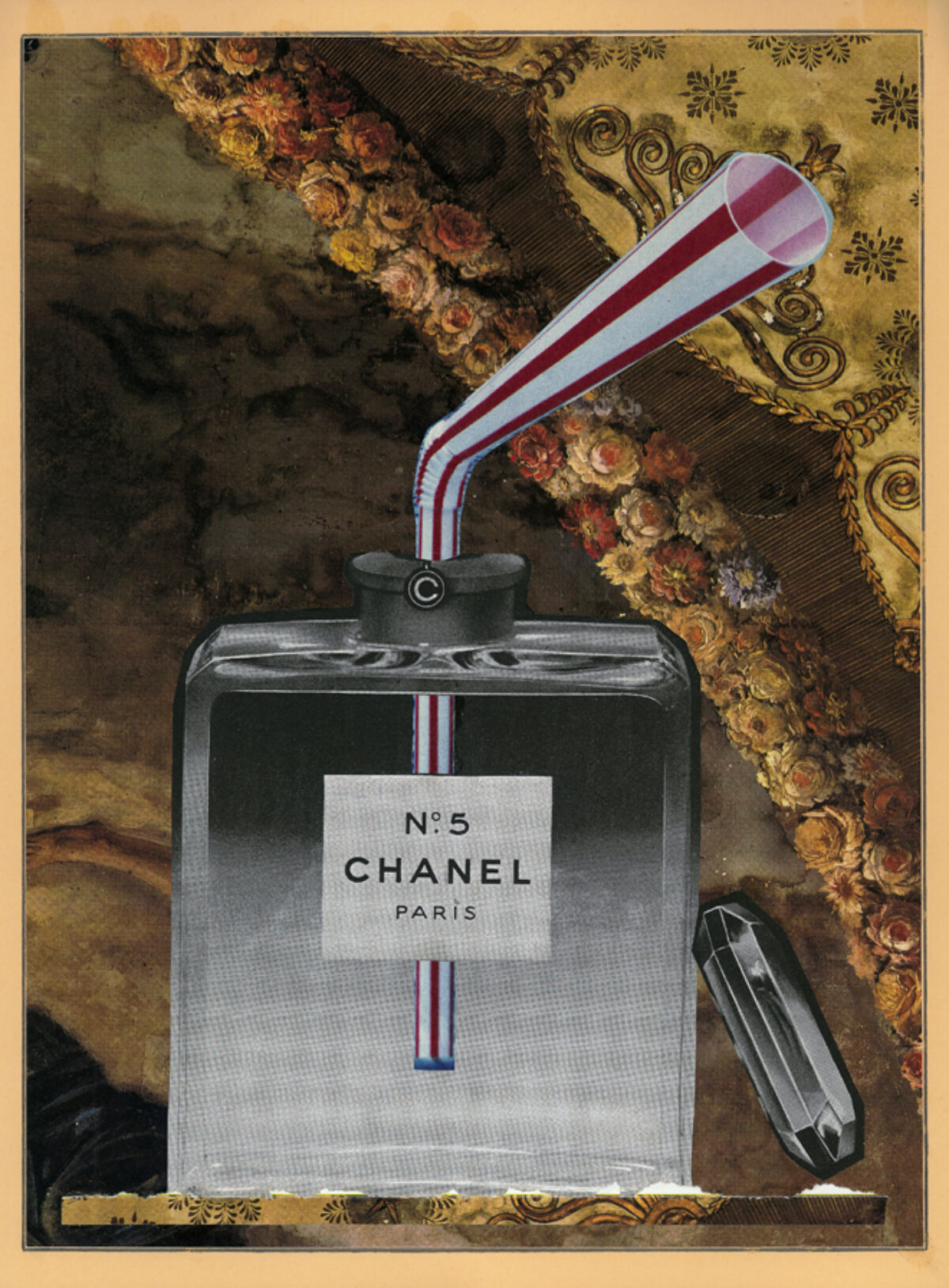

Büttner ist ein Vertreter der neuen Malerei, die Anfang der 1980er-Jahre aufkam. Gemeinsam mit Kippenberger, den Oehlen-Brüdern und Herold versuchte er, einen „politisch motivierten Realismus“ zu etablieren – gedacht als westliche Antwort auf den staatlich propagierten Realismus der DDR. Büttners Gemälde sind ungestüm, beeinflusst vom deutschen Expressionismus der Vorkriegszeit, mit energischen Pinselstrichen, die grobe Spuren hinterlassen. Die grellen Farben halten mit den lauten Motiven mühelos Schritt. Seine Gemälde und Collagen wirken wie illustrierte Anekdoten und Wortspiele aus der deutschen Kleinbürgerkneipen-Sprache, entstellt durch Krieg und Nationalsozialismus. Eine entscheidende Rolle bei der Rezeption von Büttners Bildern spielen die Titel, wie etwa beim abstrakten Gemälde „Russische Revolution – erzählt und in Öl“. Laut Titel kann sich darin das Verhältnis eines Mädchens zur Russischen Revolution beispielsweise in einer vom Feuer zerstörten Landschaft verändern. Die Werke dieses Provokateurs lassen sich daher nicht getrennt von ihren Titeln oder seinen sarkastischen Aktionen betrachten – die jede Gesellschaft von Zeit zu Zeit braucht.

Text von Noemi Smolik