Geboren 1947 in Zug, Schweiz, lebt in Richterswil

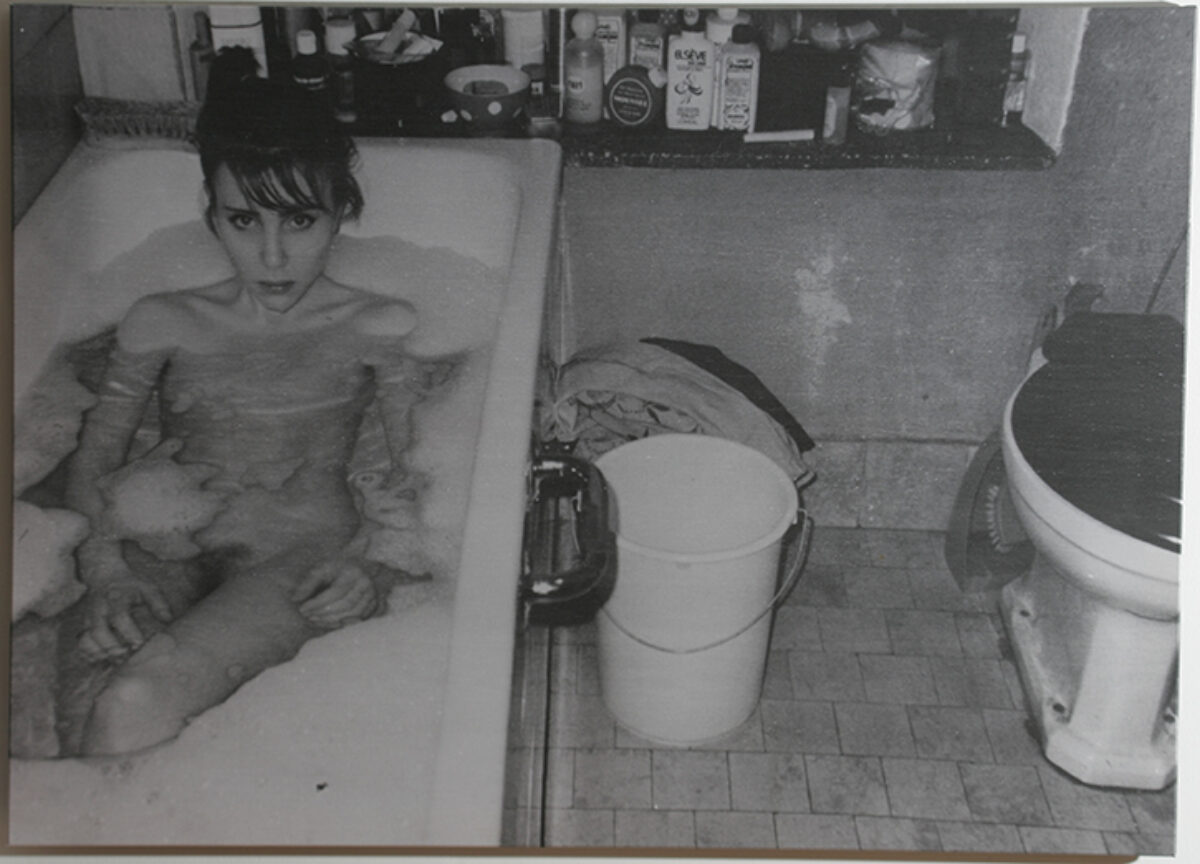

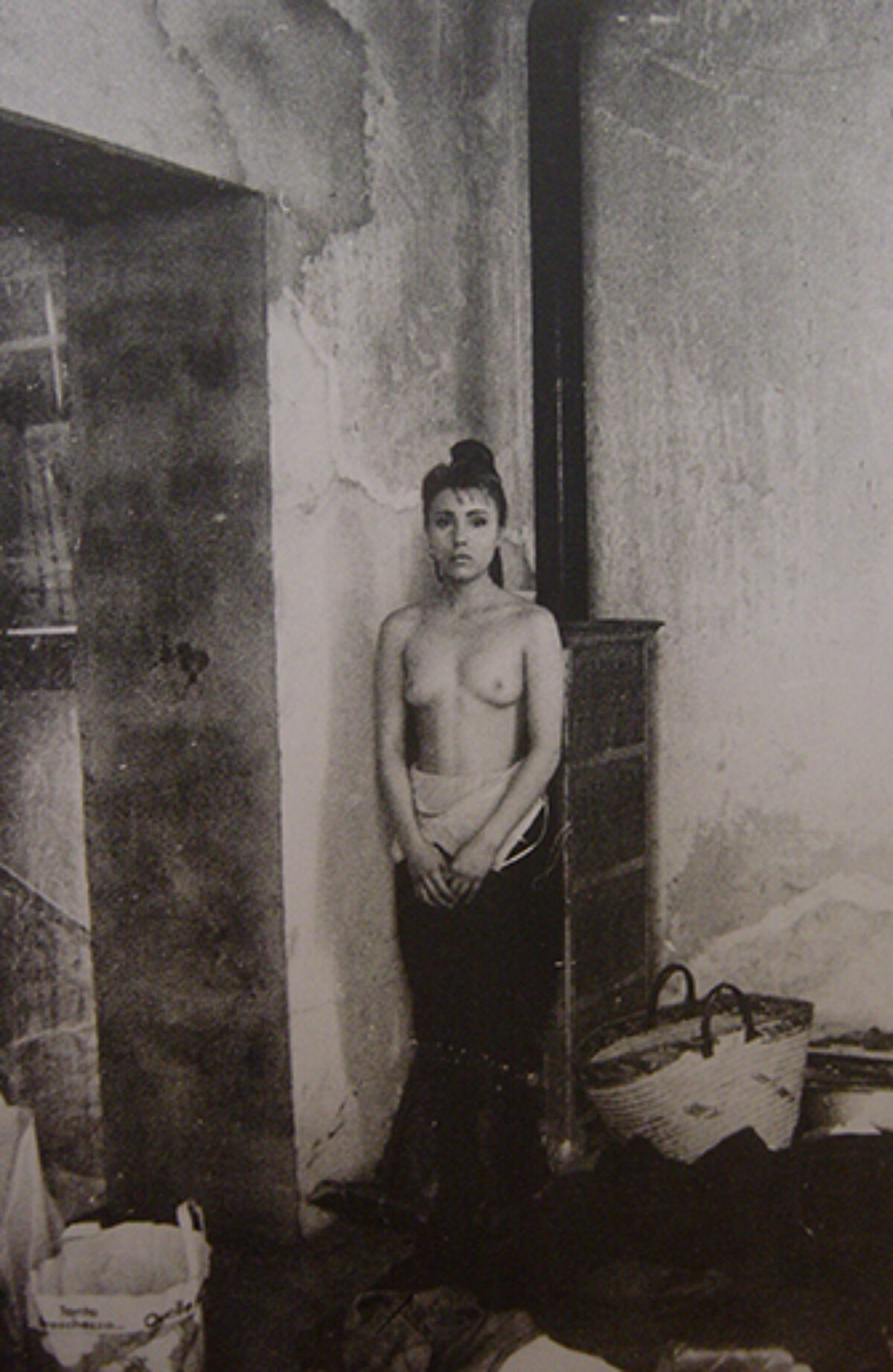

Als die autobiografische Fotografie von Annelies Štrba in den 1990er Jahren erstmals erschien, sorgte sie für Aufsehen. Vielleicht hatte bis zu diesem Zeitpunkt keine andere Künstlerin versucht, ihre eigene Kindheit und Mutterschaft auf so spontane Weise zu dokumentieren oder diese der Öffentlichkeit zu offenbaren. Mutterschaft, Kinder und Intimität waren Tabu. Aber nicht für Štrba. In einer endlosen Serie von projizierten Dias ließ sie das Publikum in ihre Kindheit in der Schweiz mit ihrem tschechischen Vater blicken. Als sie selbst Mutter von zwei Töchtern und einem Sohn wurde, begann sie besessen, die Entwicklung ihrer eigenen Kinder festzuhalten, von der Geburt über die Pubertät bis hin zu dem Moment, als sie selbst Eltern wurden. So ziehen Bilder an uns vorbei, die schlafende, lachende, essende Kinder zeigen, die beim Baden sind oder ihren ersten Versuch wagen, sich zu schminken. Štrbas Fotos sind in der Tat nostalgische Aufzeichnungen eines imaginären Paradieses für Kinder, erfüllt von Zärtlichkeit und Intimität. Zudem verstärken die Räume voller alter Möbel, in denen die kindliche Welt stattfindet, sowie die Technik selbst die Nostalgie der Bilder. Die Aufnahmen sind meist unscharf, oft überbelichtet und grob in ihrem eigenen Labor entwickelt. Dies erzeugt ein gewisses Gefühl der Melancholie, ähnlich dem, wie jeder von uns die unwiederbringlichen Momente seiner Kindheit erinnert. Und es sind genau diese Bilder von Štrba, mit ihrem instinktiven, weiblichen Ansatz, die eine Tür für andere Schweizer Künstlerinnen wie Pipilotti Rist oder Gerhard Richter mit seinen Porträts seiner Frau mit einem Neugeborenen öffneten.

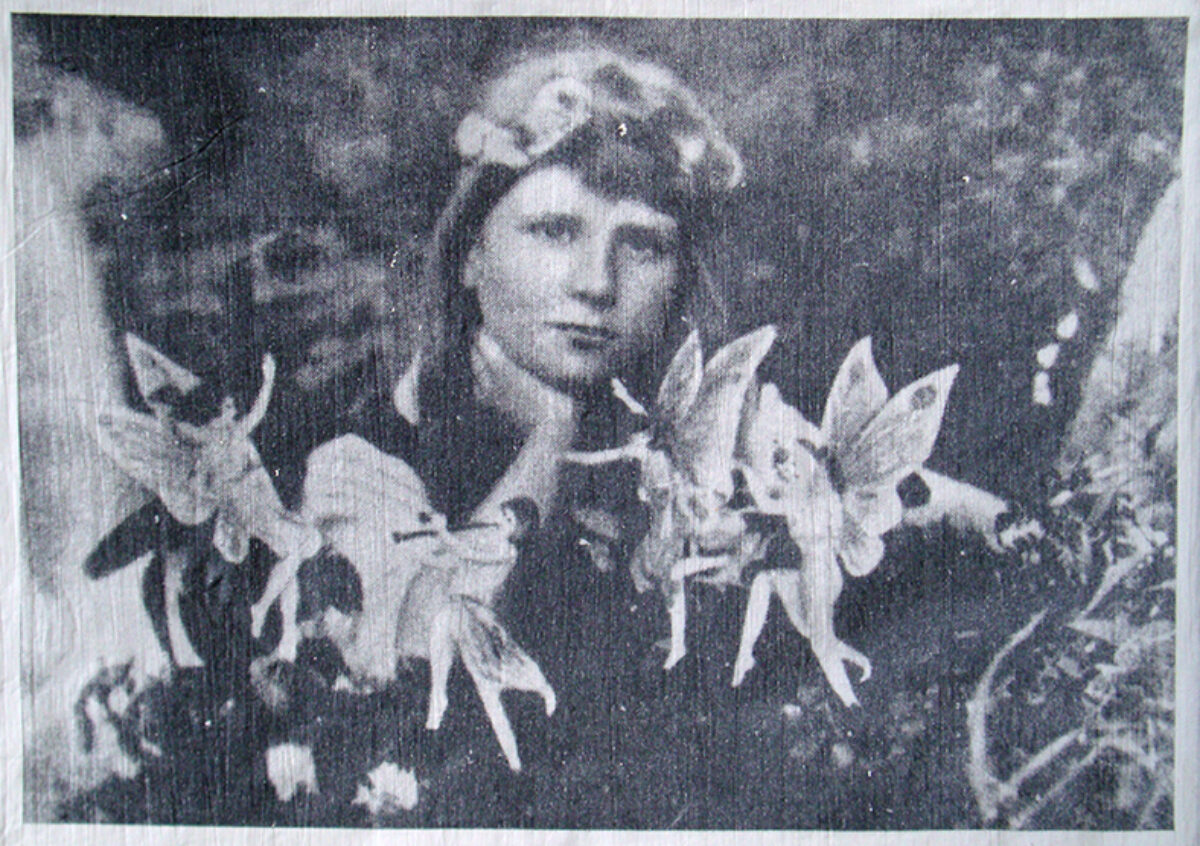

Štrba gelang es zudem, eine gewisse romantische Verträumtheit in Video und Film zu bringen, etwa in ihrer Fotoserie über Städte. 2001 produzierte sie einen Film über New York, eine hypnotisierende Vision, in der Wolkenkratzer wie Grabsteine aus dem Nebel aufragen. Die einzelnen Aufnahmen sind in so langsamer Zeitlupe, dass man kaum anders kann, als an Warhols 16-stündige statische Szene des Empire State Buildings zu denken. Paris vor ihrer Linse fossilisiert in Monumentalität, schöner als die Realität. Und im Film „Street Parade 1“ aus dem Jahr 2001, der die Berliner „Love Parade“ zeigt, gibt es Aufnahmen von Menschenmengen, die elektronisch so bearbeitet wurden, dass sie unabhängige, wunderschön kolorierte Bilder schaffen, die uns an eine Zeit erinnern, als Kunst noch etwas mit Schönheit gemein hatte. Dennoch geht es in Štrbas Bildern um vergängliche und schüchterne Schönheit, die in keiner Weise die Zerbrechlichkeit von Seifenblasen herabsetzt, die von zwei Schwestern in den Himmel entlassen werden, wie im Film Sedmikrásky (Die Marienkäfer) der tschechischen Regisseurin Věra Chytilová.

Text von Noemi Smolik